第2章 荒船風穴と西条州の養蚕――かぶらの里は近代産業発祥の宝庫

(2)兵への期待をになった中小坂鉄山跡(下仁田町)

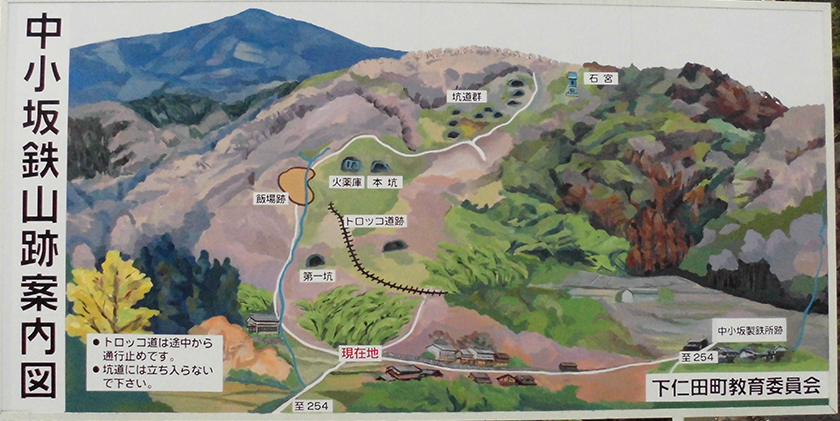

荒船風穴から富岡へ、国道254号を東に向かって下仁田町に出る手前、下仁田町中小坂(なかおさか)の左手に中小坂鉄山跡がある。通りを入らないと看板が見えないので見逃しそうだが、幕末-明治の産業近代化の苦闘の歴史を語るときには欠かせない施設なので、見ておきたい。

日本では、山陰地方を中心に古くから砂鉄を利用したたたら製鉄が行われてきた。これは刀剣用の鋼づくりには向くが、たわんでも折れない強靭さという点で構造物には向かない。

ペリー来航以来、政府にとって大きな課題は、富国強兵のための軍艦や大砲づくりであり、構造物に適した鉄鋼をいかに自国で生産するかであった。そのためには、鉄鉱石を採集し、高温で精錬しなければならない。そこで目をつけられたのが、中小坂鉄山の鉄鉱石だった。

大砲づくりに挑んだ“つわものたちの夢の跡”

幕末、水戸藩は独自に大砲づくりを目指して那珂湊に反射炉を作ったが、それらの資料に、「安政三年(1856年)、上野国小坂村祖山(又は始山とも言う)より産出の磁石性鉄鉱を準備しおいたのを使用して、まず五六十貫目くらいの小型「モルチール」砲より鋳込みを開始した。鋳込みにあたっては、並々ならぬ苦心を要した。そして出来上がった銃棒を柳澤の水車場に運んで錐入れを成し、その大砲をば祝町海岸の渚に於いて試射をしたのであった。」と書かれている。

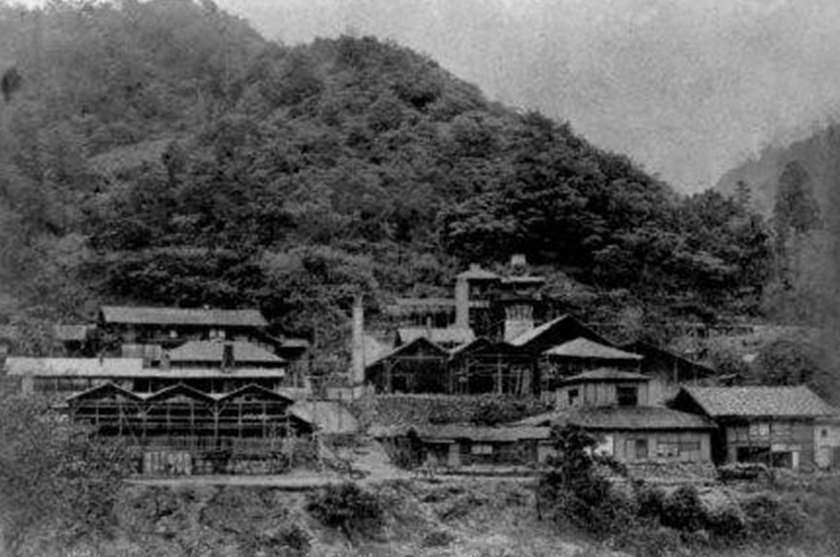

1974(明治7)年には、ここに洋式の高炉を備え、蒸気機関を利用した近代的な製鉄所を作り、製鉄に成功している。

その後、中小坂鉄山は民間に払い下げられたりしながら事業を続けたが、1909(明治42)年には操業を停止。埋蔵量に限界があったのだろう。戦時中は、鉄鉱石の採掘のみが行われた。坑口やトロッコ道跡の一部を見ることができて、殖産興業をめざして大砲づくりに苦闘した兵どもが夢の跡をしのぶことができる。

最新情報

最新情報