ものづくり日本の心

第4章:律令時代を支えた緻密な計数管理

文:梶 文彦写真:谷口 弘幸(Penthouse STUDIO)

■目次

科学的なマネジメント採用の歴史

第2次大戦で焦土と化した日本は、2度目の欧米産業へのキャッチアップを体験しました。そのきっかけになったのは、やはり、アメリカでした。

大戦後、米軍が日本に駐留するようになり、必要な通信機器などを日本で調達することになりました。しかし、焦土から立ち上がったばかりの日本産業界には満足な設備もなく、製品を作らせてみると、品質が悪く、とても使い物になりませんでした。日米産業の技術力の差は大きく、米国のものづくりの質の高さと物量に日本の産業界は圧倒されました。

そうした状況のなかで、日本に駐留していた米軍の本部(正式に言えば、連合国駐留軍のGHQ(ゼネラル・ヘッド・クォーター)は、日本国内での調達をめざして、日本の産業を育成するとの方針を打ち出します。必要な通信機器などを日本で調達できれば、アメリカから運ぶよりずっと安く調達できるからです。

GHQによる指導を得て、日本の産業界が最初に取り組んだのが品質改善です。米軍を通じて招聘された専門家から、統計的に品質を管理する方法を学びました。後にデミング賞のきっかけとなったW・エドワード・デミング博士のセミナーが開催されたのは1950(昭和25)年でした。

製造の現場で、良い品質を確保するためには、厳しい検査を行って不良品を排除しなければならないという考え方が当たり前だった時代に、加工物や設備に触れることなく、データを統計的に計算するだけで不良の原因を解明するという、スマートな手法に、企業の品質担当者たちは目を見張ります。

そして、検査で不良品をはじいて品質を保証するのではなく、不良のできない工程を作って、高品質を保証する、という考え方と手法は、日本の産業界にまたたくまに浸透していきました。

こうして産業界は急速に力をつけ、1989年(昭和54年)にはハーバード・ビジネススクールのエズラ・ボーゲル教授が、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を著し、急成長を続ける日本に学ぼうとアメリカ産業界に警鐘を鳴らすところまで到達しました。

人口でアメリカの3分の1、国土面積で25分の1、しかも天然資源のほとんどない日本が、大国アメリカと一人当たりのGDPで肩を並べるようになったことは、世界からも大きな驚きを持って見られました。

こうしたなかで、日本のものづくりは世界的にも高く評価されるようになっていきましたが、いまでも、日本人の中には、わたしたちは、とかく理性より感情に頼り、デジタルよりアナログな管理を得意として、前近代的なマネジメントや人事管理が行われがちで、科学的管理がなかなかできない国、というイメージを持っている人は少なくありません。

数字を基にしてドライに判断・処理することに抵抗を感じ、とかくウエットに対応しがちな国民性もあって、「科学的管理に遅れた国」のイメージはなかなか払拭できないようです。

しかし、わたしたちの、

・科学的なマネジメントや数値管理に弱い国民性

という評価は、歴史的に見ても必ずしも正しいとは言えないかもしれません。

奈良-平安時代の公平な一日の仕事量

ものづくりの世界では、数値を基本にした科学的管理法が行われはじめたのは、F・W・テイラー(米)からとされています。

一八八一年ころ、フィラデルフィアのミッドベール・スチール社の機械工場では、親方ができ高を算出し工員の給与を支払うというやり方が行われていました。そして、親方の個人的な裁量による給与の算定法に工員たちの不満が絶えませんでした。

工員が努力をしてでき高を増やせば、親方は賃率を切り下げて給与を調整するということがたびたびくり返され、そのことに不満を持った工員たちがストライキで対抗するということが繰り返されていたのです。

23歳の若さで工場長になったテイラーは、工員たちも納得する公平な1日の仕事量を設定できないかと考えました。そこでまず、工員たちの作業を分析し、最も作業のしやすい作業手順を決め、標準的なスピードで作業したときに仕上がるでき高を算出してみました。そして、それを公平な1日の作業量として、給与を「でき高×1個当たりの単価」で算出することを始めたのです。

でき高と給与の関係から親方の裁量を外すことで、数値的に明確にしたわけですね。この結果、工員の給与額が誰にでもわかるように数式で決められるようになり、たくさん作ればそれだけ給料も増えることになって、工員の不満も解消して、生産性も向上しました。

この時に設定された標準的な作業手順、1日の作業量が、のちに作業標準や標準時間として多くの工場でも導入されるようになりました。F・W・テイラーが科学的管理法の創始者と言われるゆえんは、仕事の進め方と管理に「標準」の考え方をもたらしたことによります。

テイラーがミッドベール・スチール社でこの賃金算出法の改革を行った1881年は明治14年です。まだ日本では、富岡製糸場に続いていくつか工場ができ始めたところで、作業を分析し、賃金を科学的に設定しようという流れにはありませんでした。

富国強兵の最先端、長崎造船所では昔風の作業管理が行われていましたし、工場のエネルギーを支えてきた長崎市の高島炭鉱などでも、賃金への不満から労働争議が頻発していました。科学的に賃金を決めるには程遠いレベルにありました。

私たちがもっている日本人のイメージから考えると、こうした状況の中で、テイラーがやったような数値で把握し、標準化を進めるようなやり方は、没人間的で日本人はあまり得意ではなさそうに思えます。戦後、マネジメントに科学的管理法が取り入れられるまでの日本では、どんぶり勘定の裁量をベースにして雇用者と被雇用者の関係性が当たり前とされ、数値による管理などむしろ否定的にみられていました。

しかし、一般に広がっているこうしたイメージは、本当に正しいのでしょうか。古い書物などをよむと、そこから浮かび上がってくる私たちの先輩たちは、私たちが感じているイメージと裏腹に、決して大雑把などんぶり勘定を得意とし、数値による緻密な管理をないがしろにしてきたわけではないようなのです。

たとえばその資料の一つが、東大寺正倉院に残されている、7~800年ころの奈良-平安時代の文書(もんじょ)として残されている、仕事の実態です。

写経という仕事

日本で木版の印刷技術が行われたのは、770年に称徳天皇が陀羅尼(ダラニ)経を木版で百万巻印刷してからとされています。しかし印刷技術としての木版が本格的に普及するのは江戸時代になってからです。それまでは、書類のコピーを必要とするときには、手で書き写す筆写が一般的でした。

資料等を手で書き写す筆写が、最初に組織的に行われたのは、東大寺です。正倉院にある経典を普及させるために、写経所が設けられ、経典の書写が行われました。

正倉院はもともと、聖武天皇の遺品を収蔵する倉庫として756年に建立された倉庫ですが、その保管機能の高さから、収税品の保管庫としても使われるようになりました。

そして、遣唐使や海外に派遣した留学僧たちが行くたびに書写・購入して持ち帰った大量の経典もここに置かれるようになりました。そして、それらの経典を普及させるために、ここで筆写が行われるようになったのです。写経と呼ばれるのがそれです。

正倉院の写経所には、専属の写経師だけでなく、写経された経典の誤字をチェックする校生や、写経料紙の紙すきの専門家や罫線を引く担当者、経典を巻くための軸を付ける軸付けの専門家なども採用されていたそうです。正倉院に残る古い文書に、写経師たちの仕事ぶりを紹介した資料がある、と国立歴史民俗博物館の展示案内冊子(*①『日本の歴史と文化』に記されています。

写経所では、写経作業は毎日行われたようです。写経を行うにあたって、写経師は体を浄め、仕事用の浄衣に着替え、袴と冠で正装して机に向かいました。この浄衣は、写経することで炭の汚れなどが付いたようですが、それらはいまでも正倉院で見られるようです。

写経作業は、もともとの経典の書式にかかわらず、1枚の写経料紙に、1行17字×28行=476文字を筆写することが求められたそうです。標準フォーマットを決めて、1枚の写経紙に書く字数を一定にすることで、作業量の把握をしやすくしたのでしょう。

そして、書き手の経験や熟練度によってでき高に応じた布施(=工賃)が支払われました。平均的には、経師は写経四40で銭200文、つまり1枚5文の単価であった(8世紀中頃の5文は約米4合に匹敵)ことがわかり、これが布一端にあたった。

当時の経師はだいたい一日3000字(7張程度)を書写していたから、4~5日働いて布一端という計算になる。・・・校生は通常初校と再校を2回行う。1日に平均して230張ほど、4日間で500枚ほどを校正して、布施は布一端=200文ほどの収入だったとか(*②『正倉院文書の世界』丸山裕美子 中公新書)。

写経師たちの1日の仕事量としては、写経料紙にして、6枚では生活を支えるに若干苦しく、77~8枚あたりが妥当ではないか。それでも、生活は苦しく、役所から前借することも多く、待遇改善の要求の文書なども一緒に残されていると、園田学園女子大学教授の大井重三郎は書いています(*③『奈良町末期写経師の実態』園田学園女子大学論文集17)。

7枚という仕事量は、前述のフォーマットに従って1枚を17字×28行として計算すると、文字数は17×28×7=3,332文字と、かなりの量です。

今日、わたしたちが見る、正倉院に残されている経典の文字は、力強いていねいな筆致で、楷書で書かれています。あのしっかりした文字で、1日6~7枚、約3,000字を書き写し続けるのは、集中力も求められ、容易な作業ではありません。

写経師の厳しいノルマと罰則規定

格調の高いしっかりした筆致で経典の文字を1日に3,00字書き写すという作業スピードはいったいどのくらいのペースなのでしょうか。

下世話な話ですが、現代の代表的な写経である般若心経を手掛かりに比較してみましょう。

般若心経の本文は字数にしてわずか266文字。タイトルの「摩訶般若波羅蜜多心経」の10文字を加えて276文字です。この般若心経の写経では、慣れている人でも1枚を仕上げるのに、約40分、一般的には約1時間かかるのが普通とされています。

これを、標準時間として算定すると、1枚を写経する時間としては45分~50分くらいになるのではないかと思います。1日3,000文字を書くということは、般若心経にすれば、3,332字÷276=約12枚です。

正倉院での写経の設定時間を、現代の仕事時間に合わせて、1日に8時間を従事したとして比較してみましょう。

写経を行うための、筆を手入れし、紙を用意して・・・などの付随作業に20パーセントの時間が使われたとして(余裕率20%)、正味稼働時間は、480×0.80=384分。この時間で般若心経12枚を完成させるペースは、一枚32分程度で筆写し続ける計算になります。

勤務時間は日照時期によって日の長い夏の間は長功、冬季は短功と区別されていました。夏の長功の間、12時間勤務としても、休憩を入れて11時間で12枚を完成するのは1枚を仕上げる時間は約55分。

実際には余裕時間も各自が管理したと考えられますので、300字弱を32~55分で、誤字・脱字もなく、一定の品質を保って仕上げる作業は、般若心経のような同じ文字を繰り返し写すケースでも、途方もない速度です。ところが、写経師が書き写す経文は、毎回初めてのものということになります。ミスをしたら罰金という緊張感を考えると、1枚を平均で32-55分で仕上げるというのはとんでもないペースといえるでしょう。

当時の写経所で筆写された経典は、正倉院の他にも五島美術館はじめいくつかの美術館で見ることができますが、しっかりと書かれた字体です。書の専門家の意見では、このレベルの質で筆写を求められれば、集中力が続いてもせいぜい1、2枚、日常作業として1日に7枚も書写し続けることは不可能に近いといいます。

となると、日常的に作業時間が8時間を超えていたのではないか、とも考えられます。作業の質や量、作業時間を見るかぎり、現代の標準時間と比較しても、考えられない厳しさであったようです。

しかも、経典だけに要求される仕上がり品質は高く、書き終わったものを校生がチェックして、

- 5文字誤字があると1文が、

- 1字欠けていると1文が、

- 1行脱落していると20文が、

書誤料として減給されるといいます(*③『奈良町末期写経師の実態』園田学園女子大学論文集1)。

写経作業の対価は写経料紙(476字)1枚に対して約5文、1日に7枚で35文です。それに対して、1行の脱落があると20文の罰金をとられるということは、ミスをすると、四枚分の作業が無に帰し、その日の収入は15文になってしまいます。

さらに、1枚に2行の脱落があると、その紙は反故にされ、その分はその日の俸給から差し引かれたそうです。それだけ、写経料紙が高価なものだったということでしょう。

これでは、書いた時間が無駄になる以上に、マイナスがでます。いずれにしても、誤写、脱落への厳しさは並大抵ではありません。現代では、こんな厳しい罰則では、写経師になり手がいないでしょう。しかもこんな罰則規定は労働協約違反で、ブラック企業として糾弾されそうです。

奈良-平安時代のインセンティブ給与の仕組み

そんな厳しい状況でありながら、反故にされる用紙の率は、最悪の人でもわずかに二・五パーセント、なかには195枚の大般若経を書写して1枚も反故を出さなかった写経師もいたそうです。神経を使う作業に従事して、集中力を長時間継続できる質の高さは、現代なら高度技能者、現代の名工ということになるかもしれません。

高い能力を求められながら、決して高給というわけでもなく、こんなに厳しい条件にもかかわらず、写経師が常にいたということは、あるいは、写経師が役所勤めや、寺社での出世の登竜門になっていたというような状況があったのかもしれません。

前出のように大井重三郎は、1日、7~8枚が妥当なところと書いています。写教師の生活レベルはどのようなものだったのか、現代風な家族構成で考えれば、サラリーマンなら中堅サラリーマン~係長クラスというところかもしれません。

写経師になるには、なによりも学問が必要であり、その意味で、特別な選ばれた職業、エリート中のエリートです。ここから役人への道があったとしても、こんなに厳密に作業が管理されていたということに、驚きます。

前掲の論文で大井重三郎は、

「元来、写経師は達筆を要求されるのは当然であり、かつ作業は綿密慎重を要した。・・・能書は当然であるがやはり過酷な労働であった」(前掲③『奈良町末期写経師の実態』園田学園女子大学論文集1)

と書いています。

1冊の経典の文字を統一するために、同一人が1冊の最初から最後まで手掛けたのでしょうし、1冊から何冊かを写経するなら、同一ページを続けて書いた方が効率はよいが、そんなやり方もしていたのか、などそんな余計なことまで頭に浮かびます。

それにしてもこの品質とスピード、とてもいまの事務作業の標準時間には採用できません。たとえ役人への登竜門としても、どれだけの人間がこんな過酷な作業にたえられるか、応募者を探すことも難しいのではないかと気になります。誤記すると報酬から天引きされる仕組みなど、現代ならばブラックと指摘されるのではないかと思います。

これが西暦7~800年の奈良時代、平安時代に行われていた、プロ中のプロ、高度技能を持つ専門職・写経師の仕事ぶりであり、賃金算出の仕組みです。厳しいとはいえ、疑問の余地のない明解なインセンティブ給与の算出法ではありませんか。

源氏物語が生まれるはるか以前の、時計もなく「時間の計測」さえ一般的ではなかった時代に、これだけ細かな数値を基礎にした作業管理と出来高の管理が行われていたのです。

こうしたものを見てみると、むしろ、私たちの先輩は、意外と数値を使ってものごとを管理していたのではないかという想像も生まれてきます。

情報の宝庫「延喜式」

東大寺の写経所で、遣唐使たちが持ち帰った経典の筆写が行われているころ、朝廷では「延喜式」の編纂が進められていました。

大化の改新(645年)後の300年ほど、律令時代と呼ばれる時代が続きます。律令時代という呼び名は、法令や規定をしっかり制定し、それに則って中央集権制度を運営した時代ということから、後世につけられた名前です。当時、法の整備は、「律」「令」「格」「式」の構成で行われていました。

「律」と「令」は、国家の根本法・原則法であり、「格」と「式」はその補充法、細目条例・規定というべきもので、

『「式」は律令格などの規定の細則を定める付属法令であった』(④「延喜式」日本歴史叢書、吉川弘文館)

と延喜式研究の第一人者として知られた虎尾俊哉は書いています。

「延喜式」が編纂されたのは、延喜5(905)年から延長5(927)年にかけての通算22年間。905年に詔勅が下りて編纂委員が任命されましたが、完成された時には、当初からの編纂委員は1名しか残っていなかったという長丁場の作業でした。

延喜式は、名前の通り「式」にあたり、900後の時代の司法・立法・行政の各役所が任務を遂行するために必要な細則が、全50巻に集大成されたものです。

その内容は、具体的には、朝廷の組織と毎日行われる行事の具体的な内容、その進め方から、各役所の年間行事や門の開閉時間、朝廷用の衣服の縫製の仕方、さらには、税制とその徴収実務・刑罰・・・など、役所ごとの、業務遂行の細かな細則が、記載されています。

私はどちらかと言えば手当たり次第興味を持った本を読むという乱読タイプです。いろいろな書籍を読んでいるときに、行事や習慣などの出発点やルーツの話になると決まって「延喜式によると・・・」という表現が出てきます。

気になっていましたが、ずいぶん時代をさかのぼった資料で、とても素人が手を出せるシロモノではないと思い、読もうという気もおこらずにいました。が、ある時、たまたま立ち寄った書店で、前掲の吉川弘文館・日本歴史叢書『延喜式』を発見し、手にとってペラペラとページをめくってみて、おどろきました。なんと、さまざまな行政にまつわる数量規定がたくさん記載されているではありませんか。

読んでみて、目からうろこでした。そこに紹介されている数量規定の細かさは驚きでした。規定されている数字を業務規程、作業標準、標準時間と読み替えてみると、私たちが教えられてきた日本人像とは、また別の面が見えてくる気がしたのです。

ちなみに『源氏物語』の初出は平安時代中期の寛弘5(1008)年です。

牛車に揺られて、光源氏が恋を語っている時代の100年も前に、役所の仕事が、細かな数値をつかって管理されていた、というイメージの落差が大きすぎたのです。

失礼をも顧みず、著者の虎尾先生にそんなことを書き、当時館長をされていた佐倉の国立歴史民俗博物館に押しかけて行ったのでした。

先生にとっては、歴史や民俗学の専門家ではない門外漢が延喜式に興味を持ったことが、面白かったようで、素人のぶしつけな質問に、半ばあきれながら、贅沢にも、博物館の応接室で即席の「延喜式入門講座」を開講してくださり、その後、館内をご案内いただきました。

私にとっては、例えば、天皇陛下を中心として政治を行う場所、体制を「朝廷」と呼ぶのは、天皇を中心として政務を執り行う役所が朝(午前中)だけ開かれていたから、などという、専門の方にとってはイロハのイのようなお話も、目からうろこでした。

以来、延喜式が気になり、暇な時間を利用して調べてみました。さいわい、自宅の近くにある大学が、地域貢献活動の一環として図書館を地域住民に開放するという制度を実施しており、これを利用して、『延喜式、上/中』(虎尾俊哉、訳注日本史料、集英社)を拝見させていただくようになりました。読み進むたびに驚きの発見があり、まさに情報の宝庫でした。

税は京都まで納税者が持参する

製造業でものづくりや日々改善活動が行われている現場の近くにいる人間から見れば、延喜式の作られた900年頃は、極めて単純で原始的な管理が行われていたに違いないと考えるのが普通です。

原始的なという意味は、大雑把な計画や目標はあるとしても、そこに達するまでのステップやプロセスが科学的な根拠を基に設定されていたり、また、標準的な作業法や量、時間が明確に設定されていて、目標を達成するまでの緻密な計画がつくられて進捗が細かに管理されているというようなやり方はされていなかっただろうということです。

なんといっても、時間の進行が不定時法で、朝廷が管理する漏刻と呼ばれる水時計で時間を計測し、太鼓や鐘を打って知らせていた生活リズムですから、緻密な時間管理そのものが不可能、管理全般がアバウトで緩いものだったと考えるのが普通です。

ところが、それがそう大ざっぱに管理が行われていたわけではないようなのです。

例えばこんな具合です。

当時もいまも、国家を運営するための基本的な財源は税金です。

当時の税システムは、歴史で習ったように租・庸・調・雑徭(ぞうよう)の4種類で行われていました。

庶民は、計帳と呼ばれた住民基本台帳に登録され、口分田と呼ばれる田畑が貸与され、借りた面積に応じた税の納入義務を負いました。税は現物納付です。基本は米で、それが「租」です。

「庸」「調」は住民基本台帳に従って成人男子に課せられた役務で一般には絹・木綿糸・真綿・地域の特産物などで納められていました。

「雑徭」は道路や建設に関する用役で、年に60日以下が課されていました。京などでは、都市整備のための工事も必要だったことから、庶民は庸・調を免除され、代わって道路工事などの用役に駆り出されることが多かったようです。

租庸調雑徭……ということばは、税の仕組みとして学校の歴史の授業で教わった記憶がありましたが、当時(西暦900年ころ)、計帳と呼ばれた住民基本台帳がかなりの精度で整備されていたということが、驚きでもありました。

税の徴収は国家運営の基本なので、計帳がしっかり管理されているのは、言われてみれば不思議ではないのですが、時代は900年ころのことです。少し前に菅原道真の意見で遣唐使が廃止され、大陸からの文化輸入を止めています。

驚いたのは計帳だけではありません。

税は、納税者が自分で都まで持参するというのです。ええーっ?交通手段も何もない時代に、全国各地から京まで、納税者がわざわざ持参するなんて、そんなバナナ?と思いましたが、事実は教えられたとおりでした。

交通手段がない、と思ってしまうところが現代人で、歩いて持参するという原始的な方法が意識からすっぽり抜けています。重い荷物があれば、馬に背負わせればいい、まさにその通りに、納税者自身が都の中央の役所まで歩いて搬送することになっていたのです。

行政組織は、中央政府―国―郡(里)という仕組みで、国には国司が置かれていましたが、国司には地方自治を行うほどの体制は整っておらず、業務はもっぱら徴税の管理にありました。税を徴収するのではなく、“納めさせる”ことが仕事だったのですね。

一人一人の納税者が都の中央政府まで運ぶのは不可能なので、村では人選をして、運ぶ代表者を決めて対応しました。これを運脚人と呼びました。

村から納めるべき物品を搬送するためには人手と費用がかかります。その間は自分の仕事もできません。なので、運搬する人のために中央政府が費用の一部や日当を支払います。

国司は費用を支払うために、中央政府に支払金額を申請することになりますが、そのためには費用算出の基準が必要です。それが「延喜式」に明確に記されているのです。

一例をあげると、こんな具合です。

税金納付旅の1日の行程は30キロ

運搬する日数に応じた日当を支払うとして、納税品を地元から都まで運搬する所要日数を算出する必要があります。そのため、全国各地から都までの距離と、一日に進むべき距離を明確にしなければなりません。

中央政府がある京から各地方の都までの距離は、その遠近によって近国、中国、遠国と分けられています。

例えば、信濃の国を例にとると、信濃の国は「中国」とされ、

- ・京から信濃までは560里、

- ・荷馬一頭に背負わせる絹は70疋(布の大きさは1尺9寸×84メートル)で、

- ・所要日数は荷を積んだ上りは21日、

- ・荷を下ろした空身の帰りは10日

で運搬すると決められています。

この日数を基準として補助金(諸国運漕雑物功賃:図4-1)を算出しているのです(⑤『延喜式、中』(虎尾俊哉、訳注日本史料、集英社))。

これはまさに、現代で言えば旅費規定、物流規程です。

当時は、そのために七道と呼ばれた東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海道が整備されており(図4-2)、30里(当時の1里は540メートル=約16km)ごとに駅が設けられ、荷物の運搬用に、各駅には伝馬の用意もされていました。

往来も少ないこの時代に、街道がなぜそんなに整備されていたのかと、最初は不思議でしたが、税をしっかりと徴収するためには搬送用の街道を整備することが必要だと知って、なるほどと納得しました。

(『延喜式、中』(虎尾俊哉、訳注日本史料、集英社))

したがって、駅伝馬の使い方などもしっかりと決められていたわけです。

たとえば、京から信濃へ行くには東山道が利用されました。京―近江―美濃―中津川―塩尻と経由して、国府(国司がおかれていた町)であった松本/上田に至る道で、距離は560里とされています。キロメートルに換算すると約302kmです。

現在のJRの路線図で見ると、京都―松本間が335kmになっています。東山道は、ほぼこれに沿っていますので、誤差は10パーセントほどで、なかなかの精度と言っていいかもしれません。

日数として、上り下りの準備に何日か費やすとして、荷を積んで平安京への上りは、積み荷の準備や宿場ごとの積み替え(伝馬の積み荷は駅ごとに積み替えねばならなかった)などを勘案して、21日、空身の帰り道は10日と設定されています。

1日に歩く距離は、日数で計算すると、荷駄を運ぶ上りは1日15.6km、帰りは身軽で30kmを基準とされたようでぅ。当時の人たちはかなり健脚だったと考えられます。

輸送費は、荷駄一頭あたり66束とされています。(『延喜式、中』(虎尾俊哉、訳注日本史料、集英社))

精度の高い距離算出

信濃以外の各地域も、近国、中国、遠国と分けられ、以下のように規定されています。

- 近国:

畿内(山城、大和、河内、和泉、摂津)、東海道(伊賀、伊勢、志摩、尾張、参河) - 中国:

遠江、駿河、伊豆、甲斐・・・ - 遠国:

相模、武蔵、安房、上総、下総、常陸・・・・、北は、出羽、陸奥・・・南は、大隅・薩摩まで・・・

それぞれの距離もしっかり確認されており、京からの距離を1里=五四〇メートルで、メートルになおしてみると、以下のようになります。ちなみに( )内は、現在のJR路線の京都からの距離です。

- 近国:

越前315里=148㎞(武生148㎞)、安芸490里=264㎞(府中301㎞) - 中国:

信濃560里=302㎞(塩尻322㎞)、伊予560里=302㎞(西条三353) - 遠国:

伊豆770里=415㎞(三島393㎞)、安房1190里=642㎞(鴨川646㎞)、常陸1575里=850㎞(日立801㎞)、佐渡1325里、隠岐910里、土佐1225里

JRの線路と比較してみると、当時の7道と現在の鉄道路線との差や距離の丸め、誤差などを前提とすれば、当時の距離の算出はそれなりの精度といっていいでしょう。

直線が多い鉄道と比べて、道路は曲がりくねっていたはずで、距離はもっと長くなるのではないか……というご意見が出そうですが、じつはそうでもないようです。

古代道路(鎌倉時代以前の道路)について研究をしている北海道教育大学教授の中村太一は、「古代道路の第一の特徴は、とにもかくにも「まっすぐな」ことである。場所によっては10キロメートルにわたってまっすぐな区間が続いていることもある。駅路は、このような区間を組み合わせた道路として、全国的に作られている」と書いています。なので、鉄道路線のように比較的カーブの少ない道が作られていたと考えられます。

こう紹介してくると、どうしても延喜式に記載されている距離の測定精度にこだわりそうになりますが、いまから1100年以上も前の話です。ここではあまり精度にこだわらずに、大雑把にとらえておく方がいいでしょう。

重要なのは、精度ではなく、距離を計測し、その数値に基づいて行政を行うという、現代と全く同じやり方で、行政業務が管理されていたということです。

逆に言えば、二一世紀になって、当時と比べて、何が変化したかと言えば、ただ計測技術が進み、精度が向上しただけ、と言えるかもしれません。基本的なやり方は昔から全く進歩していないのです。

律令時代の物流規程

寡聞にも、伊能忠敬以前の10世紀に測量をして地図を作成したという話は聞いたことがありませんが、中央の朝廷が租庸調雑徭の税額を算出するためにも、ある程度の地図が必要でしょうから、それなりの地図は作られていたということになります。

初めて地図を作ったとされている、伊能忠敬をさかのぼること、1000年の昔です。測量、地図作成に関しては、日本の歴史からこのことが全く欠落しているのはどういうことでしょうか? 専門家の意見をお聞きしたいところです。

設定されていたのは距離だけではありません。。

駅に設けられていた伝馬を管理する部署もあり、伝馬を使用する際の規定なども明確に定められていました。。

このほかに、

- 運搬人に支給する運搬中の食糧の米の量は、出発より官に納めるまでは1日に米2升(当時の1升は4合)、塩2勺、帰りの工程は半分

- 陸路の荷馬1頭の運賃

- 米1石当たりの船賃、水手の賃金

- 運搬人の日当

……など、さまざまなものが「諸国運漕雑物功賃」として細かく決められているのです(『延喜式』「主税式」巻26・27)。

こうした数量規定はさまざまな分野に及び、例えば、高級絹織物を織り、染色などを行う織部司について、「織部式」の中で、機織作業の作業者の定員から、

- 高級絹織物の1疋(長さ5丈1尺・広さ2尺2寸)あたりの原糸量、

- 織手の数、

- 1日あたりの法定工程量

などが、長功(夏の長時間働ける日)、短功(冬の短時間しか働けない日)に区別して設定されています。 これらの数量規定は、もとはと言えば中国の隋・唐のものをまねて制定したものです。しかし、ここまで細かいものは向こうにはありません。

水時計で季節の推移をち密に管理

朝廷の役所の門の開閉時間も記されています。「諸門の開閉時刻は鼓をうって知らせることになっていましたが、その時刻が、不定時法に合わせて季節の日照時間の変化とともに少しずつずらされて設定されているのです。

延喜式が作られた延喜5(905)年-延長5(927)年のころの時間は朝廷に設置された陰陽寮という役所の漏刻(水時計)で管理されていました。そんな設備で、毎日の日の出/日の入りの時間の変化を確認し、それに合わせて門の開閉時間を管理するなどという発想はどこから出てくるのでしょうか?

ちなみに、日の出時間の変化は、今でいえば、1日およそ45秒です。1週間で約315秒、約5分と少し変化します。これを水時計で計測・管理するという緻密さは、驚きです。この細かさはそのまま、世界にも驚かれる電車の発着時間の秒単位の管理発想に通じているように思います。

不定時法では、日の出が明六つ、日の入りが暮六つとなりますから、定時法でみればこの日の出/日の入りの時間は、毎日変化することになります。

2023年の東京の日の出(明六つ:卯の刻)/日の入り(暮六つ:酉の刻)時間の変化を見ると、

- 春分の日(3.21):日の出(5:44) / ・日の入り:(17:53)

- 夏至の日(6.21):日の出(4:25) / ・日の入り:(19:00)

- 秋分の日(9.23):日の出(5:29) / ・日の入り:(17:38)

- 冬至の日(12.22):日の出(6:47) / ・日の入り:(16:32)

という具合です。

日の出(明六つ)、日没時間(暮六つ)は、年間(冬至⇔夏至)で2時間以上、一日に約45~48秒変わります。1週間で5分前後、ひと月に20分前後変化します。

不定時法の環境で、毎日、日の出・日の入りに開門、閉門しようとすれば、漏刻の時間の進み方、つまり水の溜まり方を毎日チェックしておかなければなりません。延喜式では1年間を40期に分けて、昼夜ごとに、21通りの目盛を作成し、日の出/日没に合わせて、一期ごとに開門、閉門時間をずつずらしているのです。

一例として春分のころを示すと、

春分3日より9日に至る

日出 卯の3刻 卯の2刻4分開諸門鼓 卯の4刻5分開大門鼓

日入 酉の3刻 巳の3刻8分退朝鼓 酉の3刻6分閉門鼓

(「延喜式」虎尾俊哉 吉川弘文館)

当時、1日は12の時(とき:十二支、子~亥、2時間おき)にわけられ、一時は4つの刻(30分おき)に分けられていました。そしてさらに一刻は10(3分おき)に分けられていました。つまり3分の細かさで管理されていたわけです。

なので、上記の開閉門時間を現代風に直してみると、

-

春分3日から9日までは日の出 午前6:00、日没午後6:00

午前5:42開諸門鼓 午前6:45開大門鼓

午前10:24退朝鼓 午後6:18閉門鼓

ということになります。

2023年の東京の日の出5:44、日の入り5:53と紹介しましたが、この時間は、京都で見ると、ほぼ6:00頃に近いのです。当時の漏刻により時間管理はかなりの精度があったことがわかります。

古代から、時間管理は支配者の特権で、この時代も、時間は朝廷が太鼓を叩いて知らせていました。太鼓の叩き方も、定時の通報、開門・閉門、その他行事の開始・終了時間の知らせ……などなど、それぞれ規定されています。

こんな面倒な作業をよくやるものだ、とあきれますが、こうしたこだわりが現代の私たちにないかと言えば、「そういえば……」と思い当たる節もないわけではありません。

それにしても、現代の会社もびっくりの、見事な出張旅費規程、物流規程、作業規定、時間の進捗管理ではありませんか。

これらは、わたしたちがいま一般に、標準と呼んでいるものにほかなりません。

科学的管理法に先立って1000年以上も前に、先人がこんな細かい規定を作り、それで業務を処理していたことをみると、私たちの祖先が計数管理に弱く、どんぶり勘定で行っていたと、言ってしまっては、申しわけない気がしてきます。

キャッチアップの能力――三つ子の魂は千年を超えて

当時の日本にとって、大きな情報源は大陸の先進国「隋」や「唐」でした。自分たちの存在を大陸政府に認知してもらい、仏教や国家制度、法律など先進情報を得ることが重要な課題でした。

そのために歴代の朝廷は盛んに大陸に人材を派遣し、情報を吸収しようとします。

聖徳太子が遣隋使を送ったのが最初とされていますが、多くの人材が経典や法典を学び、持ち帰ることを目的に、大陸へ派遣されました。遣隋使の後、遣唐使が派遣され、大量の経典や法典などの資料を書写・購入して持ち帰ります。

持ち帰った資料を基に、隋、唐の制度をまねて、国家の仕組みを作り、法令を施行します。そして、日本でも同じように、法令をまとめようという動きが出てきます。

こうしてまとめられた資料が「延喜式」で、それまでに個別に作られたさまざまな法令や条例を整理・統合、アップデートして集大成したものです。延喜5年(905年)に勅命が下りて編集委員が決まり、延長5年(927年)に完成。施行されたのは康保4(967年)という62年がかりの、全50巻、約3,300条からなる壮大な法典です。当時の40~50年という人間の寿命を考えると、何世代かにまたがった大変な作業でした。

内容は、法を施行するにあたっての具体的な細目、実施法です。行政執行の百科全書と言ってもいいと思います。

これほどの規模の法典は元祖の中国でも作られていません。まねて作ろうとした後追いの日本が、実は本家を越える膨大でち密な法典を作ってしまったというわけです。キャッチアップの能力はこのころから持ち合わせていたようです。

何よりも、本家にはないほどの、緻密な計数管理が行政で行われているという点に注目しないわけにはいきません。

いまを去ること1100年以上の昔の話です。貴族たちが牛車でゆったりと異動して恋の和歌を詠んでいる一方で、業務をこれほど明確に数値化して管理していた緻密さに驚きます。私たちの祖先もなかなかやるではありませんか。

私たちの中に、こうしたことを細かく行う何らかの性癖・資質が、この時代からあったという以外にないと思います。三つ子の魂百までと言いますが、戦後の統計手法の活用がスムーズに行われたのも、もしかすると、律令時代以来の数値活用の経験が、千年の時を超えて、通奏低音・DNAとなって私たちの中に受け継がれていたのかもしれません。

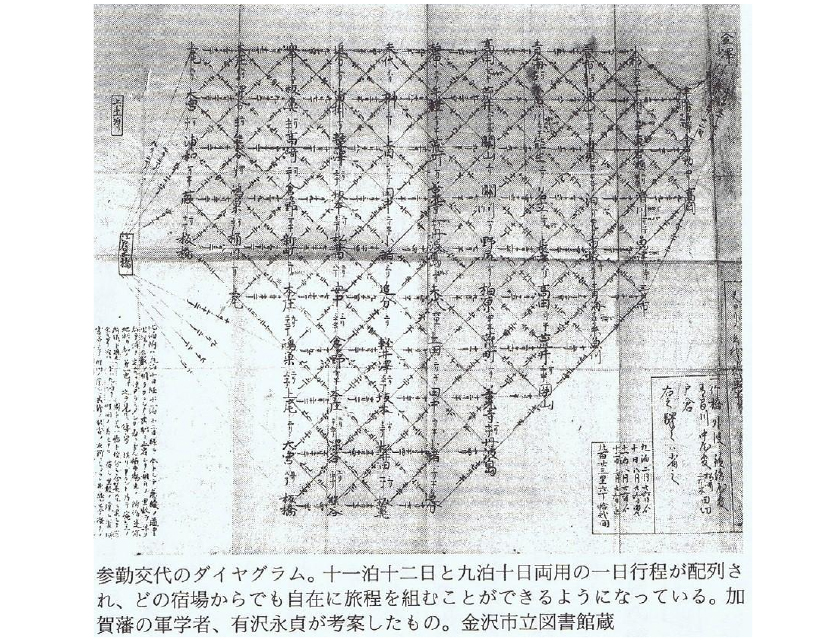

参勤交代はアロー・ダイヤグラムでスケジュール管理

生産管理、スケジュール管理の世界でよく使われる手法に、PERT、ダイヤグラム、アロー・ダイヤグラムという手法があります。ある製品を作るまでに10の作業が必要であった時、どのような順序で行えば最短で完成させられるか、着手から完成までの必要な作業を線で結んで、最適な作業手順・スケジュールを見つけ出そうという手法です。実際にプロジェクトのスケジュール管理などに、よく使われる便利な手法でもあります

これらの手法は、戦後、大きくなったプロジェクト計画を効率的に立てるために米軍やデュポン社などで開発されたものと教えられましたが、実は、こうしたダイヤグラムの手法をすでに1600年代の末に考案し活用していた軍学者がいます。

当時の幕藩体制では、各大名は、一定期間ごとに江戸での勤務(参勤)と領国での勤務(交代)が義務付けられており、大名にとってそのための移動は一大行事でした。

加賀藩のような大藩になると行列に参加する部下の数は2,000名を超えます。移動と宿泊の計画づくり、随行武士の食事など、参勤交代は「旅」ではなく「行軍」とされていましたから、道中は軍の兵站と同様に宿泊・食事は自家調達しなければなりません。なので、事前準備と物資の搬送、通過後の処理などの兵站は困難を極めたそうです。

合戦の行軍と同様にこの参勤交代のスケジュール管理と兵站を担当したのが軍学者で、いかに費用をかけずに効率的に往復するかは、かれらの知恵の絞りどころでした。

当時の宿場の規模は、それほど大きくなく、例えば、一茶の生まれた信濃の柏原宿は本陣を除けばほとんど民宿のような兼業農家が23軒で、各宿の座敷数は2~4。全部を借り切って畳一枚に2人を押し込み、廊下に寝かしても4~500名ほどしか泊まれません。

加賀藩の規模になると、どの宿場でも一つの宿場で全員が宿泊することは不可能なので、前後の宿場に分宿することになります。場合によっては野営もあったようです。手配をする細工人(今でいえばツアコンですねえ)と食事を作る料理人は行列に先行して到着までに準備を整えます。行列のしんがりは、1日遅れて、財務を担当する家老が追いかけ、宿場でかかった費用を精算していきます。

ことは順調に進むとは限りません。天候はおてんとうさま次第です。

移動の途中で雨が降って川が渡れなくなれば足止めをくい、宿の手配から食事の世話まで予定が変更されます。いまでも総勢2,000人の社員旅行といえば、雲をつかむような大変さ。それが天候に左右されて、毎日のように修正が生じるのです。当時のインフラを考えると、その煩雑さは想像するだに頭がおかしくなりそうです。

加賀藩の参勤交代での金沢~江戸間の移動日数は10泊11日~15泊16日ほどで行われたようです。そのルートも中心は、

- 金沢から琵琶湖東を通り、関が原を抜けて中山道へ入る道と、

- 北国街道を糸魚川で南に入り長野を通って追分で中山道に合流するコース

で設定されています。

しかし、この間、さまざまな街道、支道を臨機応変に選択できるように、脇街道を利用して宿場を網の目のように繋いで、状況に合わせて自在にルートを選択できるようなダイヤグラムがつくられていました(図5-3)。2,000人が行列に参加する加賀藩では、1日に払う金額が1,000万円ほどもかかったそうですから、いかに日数を短縮できるかも重要な課題でした。

江戸に上る最終宿場も、上尾・鴻巣・蕨・大宮・浦和・板橋などが選択可能になっています(*⑤『参勤交代道中記』忠田敏男、平凡社)

考えてみればこうしたやりくりがあることは当然なのですが、参勤交代というと、ものものしい行列ばかりが強調されて伝えられており、裏で行われているこうした臨機応変な対応などまったく表にでてはきません。

しかし、全国の藩で、これだけの移動と兵站が、行軍と同様な扱いで繰り返されていたわけですから、さまざまな知恵も生まれたでしょう。

江戸時代というと、とかく柔軟性のない硬直した時代というイメージがありますが、社会環境としては、庶民だけでなく大名にしても幕府から厳しい条件が付けられ、行動が制約されていただけに、実務的には新しい工夫もさかんに行われ、PDCAが回されていたのではないかと思います。「上に政策あれば下に対策あり」の世界です。

写経生の集中した仕事ぶりと、しっかり写された経典の高度な品質、延喜式に見る緻密な数量規定、そして複雑な兵站を「見える化」して効率的に処理した江戸時代の軍学者の知恵などなど、そこに現代の私たちにつながるマネジメントの一端が垣間見られるような気がします。

最新情報

最新情報