ものづくり日本の心

第6章:勤勉革命と能力主義の萌芽

文:梶 文彦写真:谷口 弘幸(Penthouse STUDIO)

■目次

勤勉革命

日本人を語るうえで、勤勉、あるいはまじめ、というのはいまでも欠かせない要素になっています。そして、日本人の「勤勉」さはもともとDNAとして持っている特質だと、私たちは考えていましたが、どうやらそれはせいぜい第2次大戦後に獲得した行動様式に過ぎないということを、「第1章 勤勉は近代産業とともにやってきた」で見てきました。

東京大学大学院経済学研究科教授の武田晴人も、工業化社会における日本人の勤勉さは、戦後になって獲得した労働のエートスであると書いています。勤勉の裏には、単に長時間働くということではなく、労働の主人として働くということがなければならないというわけです。いいかえれば、単に、指示され、命じられて働くのではなく、自らの意思として働く、働き甲斐という言葉に代表される意識が必要だということですね。

そうなると、新しい疑問が生まれてきます。私たちが「勤勉=日本人のDNA」と思いこんでいる誤解は、どこから定着してしまったのでしょうか?

一方で、むかしから日本人は勤勉だったという専門家もいます。

経済学者で慶応大学教授だった速水融(あきら)は、早くから日本人の勤勉さに着目してきた学者の一人です。速水は江戸時代における農民の勤勉さについて、産業革命をもじって「勤勉革命(Industrious revolution))ということばで説明しています。

一般に産業は、労働集約型から始まり、成熟するにしたがって道具が利用され、次第に機械化・設備化されて生産量を増大させていきます。農業も同様で、最初は人手による作業が行われますが、やがて道具が使われるようになり、さらに家畜等の利用(設備化)で生産性を向上させていきます。道具を活用することで、生産性=時間・人当たりの収穫量を増やしていくわけですね。

ところが、日本の場合はそうではなかったというのが速水説です。

「江戸時代における農業技術の発展方向は、労働生産性の上昇をもたらすような資本の増大(=設備導入(筆者注))を通じてではなく、むしろ逆に、家畜という資本の比率を減少させ、人間の労働に依存するという形態をとった」

というのです。(*①「近世日本の経済発展とIndustrious revolution」速水融『近代移行期の日本経済』日本経済新聞社)。

その一つの例として、江戸時代には作業を助ける家畜(馬や牛)はあまり利用されなかったと紹介しています。開発された道具は鍬や鋤、せいぜい千歯こき(脱穀機)や唐箕(とうみ:選別機)くらいまでなのです。

産業革命のお膝元イギリスなどの場合、技術発展の方向は、資本を絶対的にも相対的にも増加させ、牛馬道具を利用することで、労働の占める比率を低下させるという方向ですすんだ、つまり、一単位当り投入される資本/労働の比率を高める性格のものであったが、日本は逆に、資本ではなく、より多くの労働力を投入して長時間激しく働く方向に進んだというのです。

速水は、この日本式の「より多くの労力を投入して生産量を増大させた」方式を、道具による改革である産業革命になぞらえて、「勤勉革命」と名付けているのです。

そして、「勤勉革命」の特徴は、なによりも、その労働が強制されたものではなく、農民たちの自発的な意志によって進められたところにあるとしています。つまり、年貢などの負担が大きいためではなく、農民がより多くの収穫を目指して自発的に勤勉になっていったというわけです。

この結果として、農民は隷属的な身分から解放され、農業経営に対して自身が責任をもつシステムに変わっていき、農業経営はもっぱら勤労によって維持・発展されてきた。

「このような経験は工業化に際して大きな利益として作用した」と述べ、

「一国の国民が勤労的であるか否かということは歴史の所産であり、日本について言うなら、それは17世紀以降、現在に至る僅々数百年の特徴なのである」(*②同書①「近世日本の経済発展とIndustrious revolution」速水融『近代移行期の日本経済』日本経済新聞社)

とまとめています。

つまり、速水は、ここで、農民は勤勉さによって生活水準を向上させ、それが工業化に際して、勤労的な国民にすることに作用したと述べています。

ここで速水が主張するように、もし、日本人が勤勉で、近代日本人が農民の勤勉さを受け継いでいたとしたら、明治初期に、工場で欠勤率21パーセントという工員や職人たちは、なぜ、その勤勉さを受け継がなかったのでしょうか。

元禄バブルが生むこだわりの工芸職人

自然を相手にした農業は、栽培する品目が決まれば自動的にやるべき作業が決まり、しかも手掛ける面積が広がれば広がるほど働く時間が求められ、手をかければかけるほど収量が増えるという関係にありますから、まじめな農民ほど長時間働き、暮らしも豊かになっていくことになります。

農業以外のわらじ作りなど夜なべ仕事もあり、こうして、農民の社会では、豊かさを指向すれば、自然と労働が長時間化していきます。

農民の労働が長時間化すればするほどコメの収穫量が増えて農民が豊かになり、余った産物が市場に出回り、消費経済が発達していきます。その結果、かつては高禄をはむ武士階級にしかできなかった、わずかな差にお金を払うことを、町人たちも抵抗なく行えるような世界が生まれてきます。

江戸時代の士農工商の人口割合は時代によって変化していますが、ざっくりとみれば、武士族が8パーセント、農民(含む漁民)が80~85パーセント、工商(神職・僧職などあわせて)5~8パーセントほどです。職業的に言えば常に中心は農業従事者であり、時代の変化に合わせて町人(商工従事者)が増えて行ったと考えられます。

生活が豊かになっていくにしたがって、労働時間の長さが勝負で「勤勉さ」を要求される農業に代わって商品経済が発達し、仕上がりこそが命、という「質」を課題とする新しい職人の一派が生まれ、「粋」などの特有の文化を支えるようになってきます。

日本人の働き手として、地道に長時間労働をいとわない農業と対極に、独自の工夫、こだわりと仕上げ細工の緻密さ、新しさこそが命というエートスを持った、工芸家や新しい職人集団が誕生してきます。

明治以降に来日した多くの外国人は、日本の大工や職人の気ままな仕事ぶりを紹介していますが、それが、「働く時間」の長さより、働いた結果の「仕上がりの質」に自負と誇りを持つ、職人と呼ばれる専門技術者の働く姿です。

こうして刀匠や冶金、漆、金属・木工・貝・鉱物などさまざまな工芸品が一気に花ひらき、それによって農民の長時間労働に耐える勤勉さと違った、腕と技を競う「職人」がそれなりの位置を占め、新しい働き方が生まれてきます。

兵士から官僚に変わって遊民化する武士

一方、戦う専門家で武力を本職としていた武士も、徳川時代に入ってしばらくすると戦さがなくなり、主君に対して武力で奉仕するという本来の役割を果たすことができなくなってきます。戦闘の専門家として力を発揮する機会を失って、いざという時に備えた準備、つまり自宅待機が日常になります。

この状態を国際日本文化センター教授の笠谷和比古は、*③『武士道と日本型能力主義』(新潮選書)で、

「戦争の軍役を奉仕するという前提で、主君から封禄を給付されているというのが武士の世界の原則だ。ところが戦争は一向に勃発する状況にはない。武士はずっと自宅待機の状態に置かれたままである。働かずとも俸禄や自分の知行地からの年貢収入は保証されているわけだから、遊んで暮らすことができる。・・・そんな意味のない、遊民的な毎日を送っていた。」

と書いています。

新田開発に伴って、幕府や藩の行政も大きく変化していきます。

各藩では、検地が行われ、法律の制定、徴税制度、財政業務、消防や治安維持、道路などのインフラ整備、土地改良、治水灌漑、検地、人別帳の整備など、藩体制を運営するための行政制度が整備することが求められるようになってきます。

当然、武士の業務も、戦う兵士から、与えられた知行地、あるいは藩の領国を正しく治める行政担当者としての役割が大きくなってきます。

藩内でも、そうした行政を処理する役職や部署が設けられ、そこに家制度があてはめられます。人ではなく、「家」に役務が与えられ、代々受け継がれていく仕組みが作られました。

とはいえ、実のところ、武士全員にいきわたるほど処理しなければならない役務は多くありません。そのため、一つの役割に複数の担当者が作られ、勤務は、ほぼ2、3日に1回の交代勤務などというペースになります。

与えられた役務に懸命になれない背景に、主君を守る武術・戦いこそが本務であり、行政のしごとは余業にすぎないと言う意識へのこだわりがありました。武闘を本務と考えるあまり、計算を得意とする文弱の徒や行政実務軽視の気持ちが抜けきれませんでした。

しかも、処理すべき業務はそれほど多くはありませんから、登城をしても、時間を持て余すというのが実態だったようです。

役所に詰めても仕事がない、仕事をせずにひたすら時間が過ぎるのを待つということが習い性になるのは自然のなり行きです。そうなると、作業を効率的に処理するよりも、出仕時間と退出時間を守り、いかにその間の時間を過ごすかということが重要な課題になってくるのは必然です。

こうして、少ない仕事を多くの人間で処理するためのノウハウが蓄積されていきます。回覧、承認、許認可、稟議……本質業務ではなく付随する業務がやたらと増えていくのは致し方ありません。

これが、江戸時代を通じての武士=行政マンの労働の基本でした。

- 勤務=業務処理ではなく、

- 勤務=始業-就業の間に在籍すること、

という形式化です。

武士道は損得勘定を取らない

新田が開発され尽くされてしまうと、やがて税収は頭打ちになってきます。しかし、いったんバブル化した財政は縮小しません。各藩では参勤交代や江戸屋敷での生活を維持するための出費がしだいに負担になり、幕府からの街道整備や河川改修などの土木工事への普請要請なども増えて、財政を圧迫していきます。

藩財政を運営するために有能な会計・財政担当者が求められるのですが、課題に応えられる優秀な勘定奉行は、家制度の上にあぐらをかいて、時間を無為に過ごしてきた高禄武士階級の中にはいません。

なによりも、新渡戸稲造が『武士道』(*④岩波文庫)に書いたように、

「武士道には経済的ということがまったく欠けていた」

「武士道は非経済的である。貧困を誇る」

であり、成り行きとして、

「武士道は損得勘定をとらない。むしろ足らざることを誇りにする。武士道にあっては・・・武人の徳とされている功名心は、汚れをまとった利益よりもむしろ損失をえらぶ」(*⑤「武士道」新渡戸稲造著、奈良本辰也訳・解説 三笠書房)

という精神が、勘定・計算という作業をいやしいものとして武士たちに忌避させてきたからです。

その結果、藩の財政を私物化しないという潔癖さは保証されたものの、財政を経営という視点で効率的に運営するという働きは期待できません。

一般の庶民を対象にした手習い所、寺子屋では「読み、書き、そろばん」を教えましたが、武士の教育に当たっては、「読み」「書き」は教えても「そろばん」を教えることはありませんでした。教養は、もっぱら四書(論語、大学、中庸、孟子)、五経(易経、書経、詩経、礼記、春秋)の素読と議論をたたかわすことで行われ、一貫して理財の道をいやしいものとして避けてきたのです。

その結果が、藩財政においても勘定意識の欠落につながります。

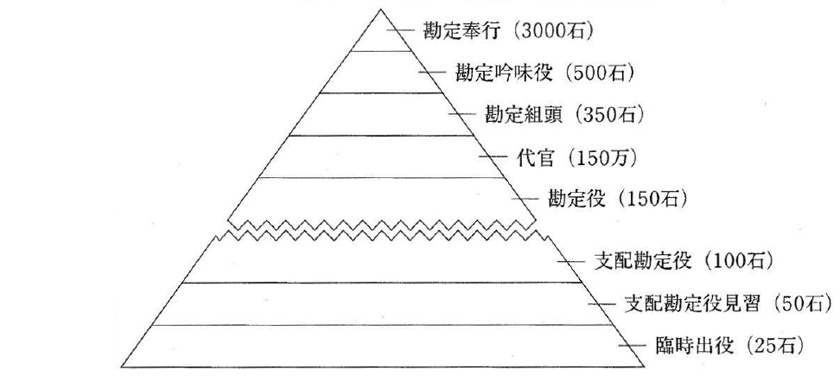

本来、幕府の金庫番を担当する勘定奉行は、德川家の家臣である旗本の重要な役職とされていましたから、家格の高い者が担当してきましたが(図7-1)、お目見え格の家臣は主君に近いだけに主君の言いなり、計算ができないうえに、細かなコスト意識は皆無ですから、緊縮財政・利殖・蓄財などというセンスは全くありません。

(*⑥「武士道と日本型能力主義」笠谷和比古 新潮選書)

為政者として、自己を理財の道から遠ざけるという高潔さは、正しい政治を行うという面では重要な役割を果たしますが、それが行政という点で藩の運営においても財務会計を緻密に行うことから眼を背けるようになれば、行く末は明らかです。

高潔な者=武士が財政を担当するというのはある意味まっとうな考えなのですが、逆に利殖、蓄財という面では課題が残ります。計算が苦手で金銭・損得という面で高潔であることのプラスとマイナスの両面を見るようです。

戦国時代が終わって江戸幕府が成立して戦がなくなり社会が落ち着きます。各藩でも諸制度が整えられ、知行地内でさまざまな事業も行われ、行政的には収入と支出をしっかりと把握し、管理することが必要になってくるというのは当たり前の道理です。行政を担っている武士が財政から目を背けて、ではいったい誰が藩の財政のかじ取りをするのか。時代が進むにつれて各藩も苦悩することになり、藩の財政は次第に逼迫するようになってきます。

当時、ほとんどの藩が、幕府の図7-1ご紹介したような家格と役職の「家」制度を採用していました。

各役職に就く条件を、禄高を基準石高として設定し、その禄高を保有する身分の家臣だけがその役職に就くことができるとしていたのです。有能であっても、出身の家にその格式がなければ、役職に就けることはできません。

本来、金庫番を担当する勘定奉行は重要な役職とされていましたから、家格の高い家の者が担当してきましたが、数字がからきしダメなうえに、コスト意識がありません。

能力主義の萌芽……下級武士の登用・足高制

財政に関心を持たない勘定奉行の下で財務処理を行うのは計算に長けた家格のずっと低い下級武士ですが、下級武士がいくら危機意識や緊縮財政の必要性を訴えても、勘定奉行をはじめとした高級武士が数字・計算が苦手で、主君や藩行政の浪費にブレーキをかけられないのでは、財政は悪化する一方です。

説得力を持たせるために、計算に長けた財政政策に強い有能な下級武士を勘定奉行に抜擢・登用するとなれば、その武士に基準石高まで加増して資格を与えなければなりません。

かといって、その加増分を、もともとの家禄を持った家から減俸するわけにはいきません。家制度の中で決まった家禄を減俸するにはそれなりの理由が必要ですが、家禄にいたった先祖の功績を否定するのは、家制度そのものを否定することになり、なかなか容易ではありません。つまり、登用すればするほど、藩が支払う総禄高は増えて、さらに財政を悪化させることになります。

膨れに膨らんだ元禄時代のバブル景気をへて、こんな状態が続けば幕府を始め各藩の財政破たんも時間の問題、という切羽詰まった状態の正徳6(1716)年、紀州尾張藩から抜擢されて登場したのが、第8代将軍吉宗です。

吉宗は、将軍に就任早々、新田開発を奨励し、倹約令などを出して財政の再建をめざしますが、同時に一つの施策を採用します。それが身分制度の秩序に縛られ、固定化していた家制度の壁を打破する「足高制」(たしだかせい)と呼ばれる制度です。

下級武士を勘定奉行に登用すれば、基準石高まで加増して家禄を上げなければなりません。いったん加増すればそれは家禄として代々受け継がれますから、これでは財政負担になるので、おいそれと登用はできません。

そこで、役職についている間だけその役職の基準石高を付与する、ワンポイントで下駄をはかせる、という手を考えだします。

例えば、勘定奉行や江戸町奉行の基準石高は三、〇〇〇石です。ここに抜擢したい者が、家禄500石の家のものであった場合には、その役職在任中に限って、その不足分2,500石を「足高」として加算し、3,000石を支給して、役職が必要とする家格を維持するというものです。形式を重視する社会での、ウソも方便というか、まあ、便宜的な処理です。柔軟な思考は名君と言われた吉宗の本領と言っていいでしょう。

究極まで困れば解決策はおのずと出てくるということでしょうが、これは、それまでの武士の身分を守ってきた家制度の崩壊を意味します。強い反対があったはずですが、それを実行してしまう所は、さすがに吉宗、強いリーダーシップがあったのですね。

この仕組みは、能力のある下級武士を登用する一つの有力な方法になり、予想以上に大きな効果を生みます。何よりも、家格のために出世は望めないと思われてきた有能な下級武士に大きなチャンスが生まれ、がぜん彼らがやる気を出してきたわけです。

勘定奉行にふさわしい家格の武士たちは計算ができず、財務処理を誰もやりたがらないのですから、下級武士にとって、実力さえつければ、登用される可能性は大です。下級武士にとって、勘定奉行という職務は、またとない出世のねらい目になりました。

足高制が実際にどのように利用されたのか、勘定奉行についてみると、実施以後では500石以下層からの登用がその半数近くを占め、

「徳川時代中期以降に活躍した勘定奉行の中には、禄高が150~200石という、旗本でも最下位の身分の出自ながら、順次に昇進して、3,000石相当の勘定奉行にまで至ったという経歴の持ち主」が何人もいた

と、笠谷和比古は(前掲③『武士道と日本型能力主義』 新潮選書)で紹介しています(図7-2)。

(*⑦『武士道と日本型能力主義』笠谷和比古、新潮選書)

ここで初めて、有能な人材が活躍する場が作られるのですが、他方、旧来の家制度の上にあぐらをかいた武士は、大きな失政がない限り家禄を召し上げられることはなく、相も変わらず遊民的に時を過ごし続けることになったのです。

勤務時間をきちんと守ることを重視して、効率を無視するという責任の果たし方は、一般的には共産主義の計画経済の下での労働の特徴です。各担当者が担当の業務を分担してこなすことに意味があり、効率は求められなかったという江戸時代の武士の立場はこの点で計画経済的です。

江戸時代=封建制度=専制政治、というイメージがあります。しかし、働き方という点で改めて見てみると、藩そのものが領主の専制という形を取りながら、家老らの高級家臣団による合議制で決められることが多かったということもあり、藩の運営は、武士というギルド(職業別の寄合)により、きわめて計画経済的に行われていたというのが正しい理解かもしれません。

そして江戸時代も後半になると、勘定奉行だけでなく、藩の行政の各所で、旧態依然たる計画経済的な運営体制を打破する新しい発想を持った勢力として、下級武士の中から有能な青年が登用されるようになり、新しい集団が生まれてきます。江戸時代の後半は、幕府・各藩ともにこうした下級武士たちが、高い能力を発揮して、財政の改革を進めていった時代でもあります。

維新の原動力になった幕末の志士たちや、伊藤博文などの明治時代を動かした人材に、足軽などの下級武士の出身が多いのも、うなずける気がします。それまで蓄積された不満や批判精神の発露と言えるかもしれません。

こうした状況のなか、勤勉な農民、気ままな職人、遊民となった武士、そして有能な下級武士などのそれぞれがそれぞれの立場で仕事を果たしながら、開国という新しい時代に向かって世の中が流れていきます。

働きの対価と日本人のモチベーション

こうした農民、職人、武士たちの、仕事へのモチベーションはどこにあったのでしょうか。現代の日本人との対比で考える時、彼らは、与えられた仕事の完成度に対する責任と「働きの対価」をどのように考えていたのか、非常に気になるのです。

より良い商品を開発し、多くの市場を得て、たくさんの対価を得る。より良い品質、安い商品を作り上げ、多くの客を得て、たくさんの対価を得る・・・という競争の論理は、現代の民主主義と資本主義の組み合わせを支える基本的なエートスです。これがないとイノベーションが起こらず、社会が発展しないということになっています。

また労働者は、報酬が少なければ工夫も努力もしない、対価次第でサービスは低下する、というのが、世界経済を席巻する資本主義経済学の法則です。しかし、日本人の働き方を見ていると、そこに対価という要素が入り込む余地が極めて小さいような気がするのです。

高度成長期を通じて、働くことが経済的な豊かさを招くという意識が動機となって、日本人は懸命に仕事をしてきました。そして、今後は、かつてのような経済成長はあまり望めないというなかで、日本人の勤労への動機づけは、もう一つ明確ではありません。

アメリカンドリームのように、経済的な豊かさを大きなモチベーションとして、社会がそれを奨励している国もあります。そうした国では、企業が赤字を出しながらも、経営者が巨額の報酬を得ているケースも少なくありません。最近、そうしたアメリカの金融業を中心とした報酬優先主義は、アメリカの専門家の一部からも「強欲」という声が上がっています。

一般に、仕事の結果から得る「対価」としては、「報酬」と「仕上がりの質」、「働き手の満足度」、「顧客の満足度」の4つが考えられますが、日本人の仕事の対価を考えると、「仕上がりの質」や「働き手の満足度」、「顧客の満足度」に偏重しすぎて、「報酬」がかなり弱いのではないかと思えてくるのです。

前章でご紹介したアメリカ職人の仕事ぶりも、仕上がりと満足度に関心を持って行われていたことが分かりますが、しかしその根底には、「対価」があるような気がします。

これまでも何度か引用しているペリーの「日本遠征記(一)」にきえもんという漁師の話が紹介されています。これはペリー一行が直接体験した話ではなく、出島のオランダ商館の記録にあったできごととして記録しているものです。

それはこんな話です

きえもんが要求した難破船救出の報酬

あるとき、オランダ人がアメリカの船を雇って、出島から銅および樟脳を積んで出帆しました。そして、そのうちの一艘が港内の岩礁に衝突して、沈没してしまいました。

乗組員たちはなんとかボートで海岸にたどり着きましたが、積み荷は船中です。オランダ商館やアメリカ人乗組員、長崎当局が集まって、沈んだ艦船の引き揚げ方法について協議を重ね、引き揚げる努力がなされましたが、うまくいきませんでした。

途方に暮れていると、きえもんと名乗る一人の漁夫がやってきて、作業費を支払ってくれるならば、同船を引き揚げようと持ち掛けました。周囲は彼の提案を「大ボラ」と嘲笑しましたが、他に方法も考えられなかったので、きえもんに任せることにしたそうです。

きえもんは、干潮の時を見計らって座礁した船の両側へ、小型の帆船十五、六隻を並べ、ロープで繋がせました。そして、潮の満ちてくるのを待ち、満潮の瞬間に、全部の小舟に帆を張ることを命じたそうです。沈没船は小舟の浮力で浮き上がり、海岸に着岸しました。そして、海岸で積荷が回収され、沈没船は修繕されたそうです。

この成功で、きえもんは手厚い報酬を貰ったと紹介されていますが、その報酬は、

- 帯刀を許されることと、

- オランダの帽子と

- 二つのオランダの煙管を手に入れること

だったそうです(⑧『ペルリ提督日本遠征記』(一)岩波文庫)。

ペリーは、もし事情が逆で、オランダ人、あるいはアメリカ人が日本人のために船を引き揚げたのであれば、2本の刀とオランダ帽、2つの煙草では、このような価値ある働きに対する報償としては、はなはだ不十分であることが、早速日本人に告げられたであろうと書いています。

きえもんにとって「帯刀を許されること」の価値がどのくらい大きかったのか、外国人には想像もできないでしょうが、それにしても、オランダの帽子とキセルとは、いかに欲のないことでしょうか。

また、1878年に来日し、6月から9月まで、通訳兼従者を伴って東北から北海道へ旅行をした英国人のイザベラ・バードも、旅の間に各地で「無報酬」で受けた日本人の親切さに感嘆しています。

通訳兼従者の伊藤を連れて東北を旅するイザベラ・バードが、上ノ山の白子沢の駅逓所の継立所では、縁側に腰を下ろしていたとき、

「家の女たちは、私が暑くて困っているのを見て、うやうやしく扇子をもってきて、丸一時間も私をあおいでくれた。料金をたずねると、少しもいらない、と言いどうしても受け取らなかった。・・・(略)・・・それだけではない、彼らはお菓子を一包み包んでよこし、その男は彼の名を扇子に書いて、どうぞ受けとってくれと言ってきかなかった。私はイギリスのピンを少し彼らに与えるほか何もしてやれないのを悲しんだ。・・・(略)・・・私は日本を思い出すかぎり彼らのことを忘れることはないだろうと心から彼らに告げてここを出発したが、彼らの親切にはひどく心を打たれるものがあった」。(⑨「日本奥地紀行」東洋文庫240、平凡社)

などを紹介しています。

そうした体験をふまえて、バードは、

「ヨーロッパの多くの国々やわがイギリスでも外国の服装をした女性の一人旅は、実際の危害を受けるまではゆかなくても、無礼や侮辱の仕打ちにあったり、お金をゆすり取られるのであるが、ここでは私は、一度も失礼な目にあったこともなければ、真に過当な料金をとられた例もない。群衆に取り囲まれても失礼なことをされることはない。馬子は、私が雨に濡れたり、びっくり驚くことのないように絶えず気を使い、革帯や結んでいない品物が旅の終わりまで無事であるように細心の注意を払う。旅がおわると心づけを欲しがってうろうろしていたり、仕事を放り出して酒を雑談をしたりすることもなく、彼らはただちに馬から荷物を下ろし、駅馬係から伝票をもらって家へ帰るのである」(前掲⑨「日本奥地紀行」東洋文庫240、平凡社)

と日本人の無償の行為、親切心などに感嘆しています。

バードが日本を最初に旅したのは1878(明治11)年、江戸から明治に変わって10年ほどの頃です。後進国にこんな安全に旅ができる国があったということが、バードには驚異だったようです。

文明の悪を回避する

「第一章 勤勉は近代産業とともにやってきた」でご紹介した岩倉使節団の「特命全権大使米欧回覧実記」には、欧米の社会や産業の見たままが記されています。

使節団は、日本国内の実情と比較して、経済発展のすさまじさに目を見張りましたが、同時に、英国での貴族や富豪と庶民の間にある格差の大きさや、市中の治安の悪さに驚かされています。

ノンフィクション作家の泉三郎は、1984(昭和59)年に「明治4年のアンバッサドル」(日本経済新聞社)を著わして以来、この欧米回覧の実態を研究し紹介していますが、また、自身のWEBページでも、欧米各国の経済発展のすさまじさに驚きながら、他方で、経済発展、あるいはそれを実現した各国の負の部分を「文明の悪」として以下のように紹介しています。

「政治の目的が利益追求と保護にあることに対する、東洋政治の理想型である道義政治に照らしての批判が書かれています。そして、西洋の民は「欲深き民」であり、「快楽追求の民」であり、「資性元悪なり」とし、それが国際間で帝国主義となって「弱肉強食」の世界を現出しているとも分析している」(⑩『岩倉使節団と久米邦武』泉三郎http://www.gakusai.org/gakusai/10/gakusaijin.html)。

視察で見た圧倒的な産業の発達に驚き、早く追い付きたい、としながらも、その陰の部分ともいうべき、貧富の差や道義の欠如、経済的な豊かさのみを対価とする考え方に、精神的な欠陥を感じているのです。

幕末に来日した駐日大使ハリスは日本を称して、「富者も貧者もいない貧しくとも平和に暮らす国」と書きましたが、そうした日本とは大違いと視察団一行は感じたのでした。

そして、岩倉具視は、マンチェスターでタイムズの記者のインタビューに答えて、「われわれは訪問した諸国から、西洋文化の長所はなんでも取り入れたいと思っているが、同時に、文明の発展に伴って各国に発生したと思われる弊害を回避するように努めるつもりだ」と語ったといわれている。

弊害を回避するとは、つまり、西欧文明が経済発展の裏側に抱えている「富の配分のいびつさ」と「治安の悪さ」です。米国や英国の社会を見ていると、共和制で民主主義+資本主義が行われているために、富の分配が偏って貧富の差が大きくなり、治安が悪化しています。

これを回避する解決策として明治政府がとったのが、庶民の意識を高める教育の機会均等化と、庶民に政治をゆだねる共和制ではなく立憲君主制でした。久米邦武は欧米回覧実記の中で「英米蘭などは町人国家なり」と書いています。

岩倉使節団、取り込み詐欺にあう

立憲君主制とは、庶民に政治を任せると、利益追求に走って、イギリスやアメリカのような富の配分がいびつな国になる、それを防ぐには、利益追求に関心を持たない、皇族・士族のリードで国を運営する必要がある、ということです。

『ザ・タイムズ』のインタビューに応えて「弊害を回避する」という話が出てくる裏には、実は、こんな経験もしているのです。

使節団の参加者には、旅費のほかにそれぞれに月給とほぼ同額の手当が支払われていました。使節団の予算とは別に、ひとりひとりが相当な額をフトコロに持っているわけです。

一行の会計担当は田中光顕理事官で、総員数十名ですからその金額は相当な額になります。旅の途上で、大金を持っているのは不安です。そんな状態で、こんなはなしがでてきたのです。田中光顕理事官の話です。

「処で、一行が紐育(ニューヨーク:筆者注)に着くと当時英国のナショナル・バンク(ナショナル・エゼンセーのこと)に居た南貞助といふ男が遥々紐育へ迄来て、其金を自分の銀行に預けて貰ひたい。ソウすれば利廻りも特別に良くする。通弁も入ぬからと、頻りに勧めるので、木戸・大久保等も之に動かされ、夫なら預けたらどふだといふから、自分は旅費を利殖する必要がないとて拒むと、今度は銘々の持て居る臍栗金を預けやうといふ事になった。

(略)・・・

英国へ着くと間もなく其のナショナル・バンクが破産して、一同開いた口が塞がらなかったといふ奇談があった。」(⑪『岩倉使節団 明治維新のなかの米欧『 田中彰 講談社現代新書)。

預けた銀行が破産したというが、お上りさんをカモにした絵に描いたような計画的な取り込み詐欺だったようだ。南貞助も、使節団向けの臨時雇いにすぎず、彼も被害者で銀行は倒産して跡形もないということで苦情の持っていきようがなかったという。

少なくとも、女王が謁見するような使節団を相手に、取り込み詐欺が行われるなど日本人には考えられません。こんな経験もあって、欧米流の経済発展が、必ずしも文化や道徳面で人を高めるものではないという思いを強くしたのでしょう。

その是非はともかく、明治政府がとった立憲君主制は、言い換えれば、利を求めない貴族と、持たざることさえも誇りとする武士階級(政府)のリードがなければ国は正しく運営されないというのが根本でした。過度な富の追求を避けることが大切という考えが、こうした経験から生まれた判断でもあるのでしょう。

ダントツの周回遅れで文明社会に参入した日本が、はるか高みに到達して発展を遂げているアメリカ、イギリスを訪問しながら、決して卑屈にならず胸を張って視察を続けてきた背景には、欧米の文明が持つ負の面へのしっかりした認識があったからかもしれません。

書記役だった久米邦武がこうした報告を自信に満ちた筆致で書いているのは、おそらく団長の岩倉具視をはじめとする視察団一行の宿舎で、何度も熱い議論がたたかわされ、コンセンサスができていたに違いありません。

この詐欺にあった件は、使節団の公費ではなく、参加者個々人の日当などの小遣いをあてにしたもので、被害は預けた各個人の私用の金だけ。そうしたこともあって久米邦武がまとめた「米欧回覧実記」報告書には、この件は一切触れられていません。そもそもが資金を預ければ利息が増えて得をするという欲に誘われた話ということもあって、使節団の恥として記述しないという意見でまとまったということでしょう。

宿舎で活発に交わされた議論のテーマが、西欧社会の経済発展のプラスの面だけでなく、マイナスの面にも及んでいたというのは、ある意味で理想主義的な国家づくりという視点がしっかりあったということではないかと思います。

明治維新のクーデターが、世界でさんざん繰り返されてきた、権力闘争や私利私欲のぶつかり合いとは一線を画した、「忠」や「義」を基盤にした「私欲」から離れた、国の長期的なあり方をめぐっての争いであったということを、伊藤博文はスピーチで「日本人の精神性」の高さと述べたかったところではないかと思います。

こうした主張は維新を中心的に進めてきた長州藩側からの主張であり、その意見をそのまま認めるかどうかは異論のあるところでもあるかもしれません。その是非についてはここでは論じませんが、戊辰戦争から函館戦争までぶつかり合いはあったにしても、大政奉還から江戸城の無血開城まで、話し合いで推移したのは世界史的にも非常に稀有な出来事であり、それをもって「日本人の精神性の高さ」との主張もわからないではありません。

高度なものづくりを生む環境

報酬を当てにせずに仕事を行う、これを経済学的に未熟というべきか、成熟というべきか、その判断には、いろいろな意見があるでしょう。

かつて日本の政府は、道徳的な意味も含めて国民に「浪費をつつしんでつつましく暮らす」ことを奨励してきましたが、いまでは、「どんどん物を買って景気の向上/GDPの増大に貢献しよう」と呼びかける時代です。「もったいない」ということばも海外から逆輸入される時代になりました。

怒涛のようなグローバル化の流れを受けて、アメリカに倣って最近は日本の企業も取締役に巨額の報酬を支払うことが当たり前になりました。それもここ十数年の変化です。優秀な人材を確保するためには世界の流れには逆らえないということでしょうが、他方で社員の給料は20年間も上がらないという状況が続いています。

報酬、経済的な豊かさ、それも限度を超えたレベルでの巨額な報酬だけが、私たちのモチベーションの源泉なのかという疑問は、もはや当たり前すぎて議論が生まれる余地さえないかのようです。

それにしても、上に手厚く、下に薄い報酬になってしまったのは、これまでの日本流の報酬に対する考え方から見ると、らしくない流れのようにみえます。

報酬が目に見える成果だけを対象にするものであるとすれば、部門間を越えた連携からしか 生まれない、表に出にくい、評価のされにくい高度なものづくりの技は、生み出されにくくなるのではないかと危惧します。

かつて職人が持っていた、自分の技へのプライドと仕事を届けた客の喜びを対価と感じられるような文化を、グローバルに広めたいような気もしますが、グローバルには、青臭い書生論と速攻で一蹴されてしまいそうです。

いずれにせよ、「日本人は勤勉」という説は、後天的に身に着けた性癖であり、決してDNAなどという根深いものではないことがわかりました。

やがて何年かたった後には、日本人が勤勉さと活力を失っている横で、いま新興国と称されている国のどこかに、当たり前のように勤勉に働く社員が増え、さらに、ものづくりや科学技術の中心が、そうした国のひとつに移っているかもしれません。 少なくとも、新しいた国が台頭し、しっかりとものづくりの高度な技を受け継ぎ、ブラッシュアップしてくれるまで、ものづくりの質を高める努力をする義務が、私たちにあるのではないかと思います。

最新情報

最新情報