ものづくり日本の心

第1章:「勤勉」は近代産業とともにやってきた

文:梶 文彦写真:谷口 弘幸(Penthouse STUDIO)

■目次

アイスブレーク「この国はどこの国?」

わたしは製造業のコンサルティングと、マネジメント・技術領域を中心とした出版編集をおこなう事務所を運営していました。

そのため、ものづくりにたずさわるビジネスマンの方がたを対象にした、講演やセミナーの講師をさせていただく機会もすくなくありませんでした。テーマが「ものづくり」に関するものである場合、アイスブレークをかねて、最初に皆さんに問題をだして、考えていただくということをよくやりました。

私自身が気にいって、かなり長い間使っていた問題の一つに、以下のようなものがありました。皆さんにもお考えいただきましょう。

最初は、「この国はどこの国?」です。

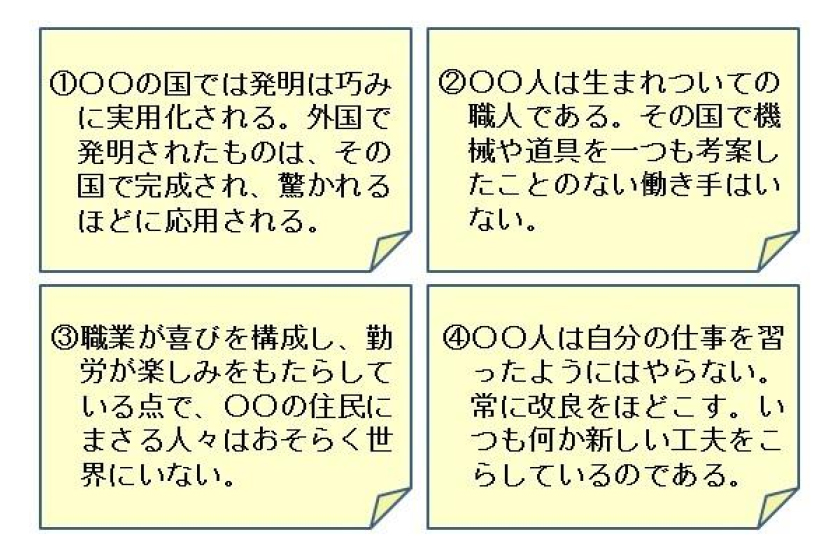

セミナーや講演会では、以下の4つのテキストを1枚のパワーポイントに表示し(図1-1)、これを読んでいただいて、ここに書かれている「この国」はいったいどこの国をさすのか、参加者の皆さんに答えを考えていただきます。

①「この国ではヨーロッパの発明は巧みに実用化される。そして、ヨーロッパの発明はそこで完成された後、驚嘆されるほどに国の必要に応用される。そこでは人びとは勤勉であるが、発明者たちはほとんどいない」。

②「この国の人は生まれついての職人である。機械や道具を一つも考案したことのない働き手は存在しない」。

③「職業が喜びを構成し、勤労が楽しみをもたらしているてんで、この国の住民に勝る人びとはおそらく世界にいない」。

④「この国の職人は自分の仕事を習ったと同じようにはやらない。常に改良をほどこす。

仕事を達成するためと価格を下げるための両面で、いつもなにか新しい工夫をこらしている」。

以上の4つの問いはすべて同じ国をさしています。さて、「この国」とはどこの国でしょうか?

参加者のなかから指名をして、パワーポイントに書かれた内容を読んでいただいたあと「この国とは、どこの国でしょうか?」と質問をすると、皆さんはしばらく黙ります。

しばらくしーんとして声もないので、「いかがですか? おわかりの方は手をあげてください」と催促しても、なかなか手があがりません。

受講者は、基本的に製造業で企画・開発、生産管理、生産技術、製造などを担当する中堅から部課長クラスの方がたです。

答えは、しりあがりの半疑問形?

見ているとよくわかるのですが、手が上がらないのは、どう対応したらよいのか、戸惑っているのです。戸惑いの原因は、「答えは日本に決まっているが、そんな簡単な問題なのか? 他になにか意図はあるのではないか?」ということと、「こんなやさしい問題に、自慢げに手をあげて『日本』と答えるのは、恥ずかしい」という微妙な心理が働き、お互いへの牽制もあって、手をあげられないのです。

公開のセミナーや講演会ならば参加者は製造業の競争相手もいます。ここで屈託なく「日本」などと答えるのは、無知をさらすようでメンツにかかわるというところでしょう。これは、日本人に特有の、場の空気を読む心理からくる行動ですね。

海外ならば、この国はどこですか?と聞いた瞬間に、即座に手があがり「日本」という答えがでてきます。響きが軽い。正解かどうかよりも、質問されたらとりあえず手をあげて答える、正解や深い洞察よりも自己主張することが重視される世界での風景です。

手があがりそうもないのを見て、「言いにくいでしょうが、あえて言っていただくとどこですか?」と催促をすると、パラパラと2、3人が不安そうに手をあげてくださるので、どうぞと指名すると、「日本?」と答えてくれます。

答えは、しりあがりの半疑問形。こんな答えでいいのかしら?と逆に問いかけています。自信がなさそうです。

「はい、ありがとうございます。どうみても「この国」は日本をさしているようにみえますね。あたりまえすぎて答えるのが恥ずかしい、と思っていらっしゃったと思いますが、思い切って口にだしてくださってありがとうございます。勇気を持ってお答えくださったのですが、残念ですが、日本ではないのです。さて、では、日本でないとすると、どこの国をさしているのでしょうか?」と続けます。

ここから、みなさん迷いはじめます。

頭の中に、ドイツ? スイス? 韓国? まさか中国?というわけはないよねえ? など、コミックさながらの「?」の吹き出しがたくさんでているような顔つきをされています。手があがりません。

どの国も、「ヨーロッパの発明はそこで完成される」、「生まれついての職人たち」「機械や道具を考案したことがない人はいない」「職業が喜びを構成する」というフレーズがひっかかり、日本以外にそんな国はあるのか?と考え、どの国も正答といいきる自信がなくて迷っているのです。

そのうち、ぱらぱらと手があがり、答えをいただきますが、そのたびに、「はい、ありがとうございます。そうですよね。日本でなければ他にはそのあたりが考えられますよね。惜しいのですが、でも違うのです」などと答えながら、「他には?」と挙手をうながします。しかし、なかなか求める正解はでてきません。

ドイツ? スイス? 中国? 韓国? イタリア? ベトナム?……と、思いつく国名があらかた出尽くしたところで質問を切り上げ、答えを明かします。

変わる「ものづくりの国」

正解は「アメリカ」です。

この問題を私が好んで使っていたのは、どんなに答えを要求しても、アメリカという正解はほぼでてこないという秀逸さにあります。そして、解題を聞けば皆さん深く納得してくれる外れのない必中さ。この問題には、アイスブレークの要件、興味深いテーマ、わかりやすいストーリー展開、意表を突く解、あっと驚くどんでん返しの妙の4要素がもれなく含まれています。

後から受講生に聞くと、その後のセミナーの内容よりも、このアイスブレークの方が圧倒的に記憶に残っていて、「セミナーでは、あのはなし面白かったです!」と嬉しそうに語り、講師をがっかりさせてくれます。

なかには、「あの話、ウチでもしてください」と講演依頼を受けることもあるのですが、「その後の私のセミナー内容は、記憶にないのかい?」といいたくもなります。受講生がツッコミどころを間違えていることに気づいてくれないのが残念です。

その意味では、前座ででて客席を大いに盛り上がらせ、後からでてくるメインイベンターの試合をかすませてしまったデビュー当時のマイク・タイソンのように、この質問は、私の意図に反して、知らぬ間に軒下に収まらず母屋にとって代わってしまったようでした。

この質問の後でお話しするセミナーそのものは、十分に母屋の中身と重さを備えている、と私は自負していたのですが、負け惜しみに過ぎなかったのかもしれません。

この質問は、私にとっては講話のイントロ部分の、次への食欲を誘う食前酒の役割を果たしてくれる鉄板ネタになっていました。

さて、答えは「アメリカです」と伝えると、みなさん一様に、「ええ? 勤勉だとか、発明者はいないとか、ヨーロッパの発明がこの国で実用化されるとか、設備や道具を考案しない人はいないとか、職業が喜びを構成し勤労が楽しみをもたらしている人たちとか、アメリカという答えは、おかしくないですか? どういうこと?」と、狐につままれたような表情になります。無理もありません、だから問題として使えるわけですから。

質問の答えに、正解がでないのは、言いかえれば、それほど、現在の製造業の社員に、「ものづくり」「生まれついての職人」ということばと、現在の「アメリカ」が結びつかないということです。

ラストベルトを中心に、失業対策に、海外に出た製造業をアメリカにもどしたい、と表明しているアメリカ人がセミナーに参加していたら、はたたして正解をだせただろうか。 「答えはアメリカ」に彼は「フェイクだ!」と反論するかもしれません。

第1回ロンドン万博でのデビュー

どうしてアメリカなのでしょうか? 正解のタネをあかせば、設問の背景が、現代ではなく、1800年代中頃のアメリカを舞台にしたものだからです。

いまでは考えられませんが、それほどアメリカは変化しているということなのですね。

当時の状況をすこし説明しましょう(*①『アメリカ職人の仕事史』森杲、中公新書)。

1700年代のなかごろ、イギリスではワットの蒸気機関の改良で動力源を得て紡績機の改良が急速にすすみます。その結果、設備の開発競争が他の産業にもおよび、機械化に拍車がかかります。鉄の需要が急激にふえて大規模な製鉄業がはじまり、のちに、産業革命とよばれる機械化、工業化の流れがいっきにすすみます。

イギリスではじまったこの波は、フランス、ドイツを経由してヨーロッパ全体に広がり、1700年代後半から1800年代中頃にかけては、多くの産業で設備の開発競争がくりひろげられました。

日本が幕末から明治維新をむかえた1850―60年代は、欧米では産業の機械化が非常ないきおいですすみ、第2次産業がさかんになって、職業として企業ではたらく設備技術者が誕生した時代です。

そして、ヨーロッパで生まれた最近技術が、移民した人たちをとおして独立したばかりの若き新興国アメリカにもたらされます。

当時のアメリカはヨーロッパからみれば開発途上の後進国です。独立の気概に燃える若い技術者たちが、ひと旗あげようと青雲の志をいだいて移民し、ゼロからたちあげた国でした。1776年に独立をはたすと、そのままのいきおいで産業も急速に力をつけていきます。

希望に燃えて新しい大陸に移ってきた若い技術者たちは、なにもない土地で、必要なものを自分たちでつくりはじめ、次第に技術力を身につけ、新しいものをどんどん生みだしていきます。何よりも、目の上のたんこぶになりがちな先輩や上司がいないという状況が、若い人たちにとって思い切って自由に行動できる楽園となります。

そんな1851年、ロンドンのハイドパークで第1回の万国博覧会が開催されます。参加国は、イギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、それにアメリカなど34か国。141日間の会期に、なんとイギリス人口の3分の一にあたる604万人が訪れるほどの人気だったそうです。

イギリスは紡績産業の本拠地として、この産業革命に先鞭をつけ、先頭を切ってすすんでいた国です。当然、見物客の人気は、主催国で世界最先端の産業国イギリスの展示物に集まると予想していました。

アメリカにも参加を打診はしましたが、イギリスから見れば自国で食い詰めた人間が一旗あげようと移り住んだ、大西洋のはるか向こうの新興国。主催者としては興味があればどうぞ、という姿勢のあくまでも員数外の添え物でした。

イギリス人たちの関心はフランス、ドイツに比べ自国がどこまで進んでいるか。それをロンドンっ子たちが自分の目で確かめて優越感を持つ、というのが当初のねらいでした。

万博の華「錠前開けコンテスト」

そんななか、アメリカ産業界から、イギリスなみの広大な展示スペースの要求がとどいたことで、事務局はおどろかされます。はたして会場を埋める展示品があるのか、博覧会事務局の心配のタネでしたが、いざ、幕を開けてみると、予想に反して、アメリカの人気がしだいに高くなっていったのです。

アメリカ人気の原因は、展示品の新規さにありましたが、もう一つ、同国の人気を高めたのは、会場内で開催されていた錠前開けのコンテストにあったそうです。

当時、各国の技術力を目にみえるようにして競わせるイベントとして、博覧会場で錠前開けのコンテストが行われていました。前掲の『アメリカ職人の仕事史』によるとコンテストはこんな仕組みで行われました。

(1) 各国は、自前の錠前を出品する

(2) 同時に、錠前製作の技術力をもった最高の技術者を派遣する

(3) 各国技術者は、他の国が出品した錠前の錠前開けにチャレンジする

(4)各国の技術者が、出品された錠前開けにチャレンジして、

①最後まで開けられない錠前を作った国が技術力の高い国、

②出品された多くの国の錠前を開けた技術者が、最も技術力が高いエンジニアに選ばれる

というわけです。

競技は会期を通じて行われました。

毎日のように、今日は、どの国の錠前が開けられた、どこの技術者がどの国の錠前を開けた、というニュースが話題になって来場者の人気をあおり、会期が進むにしたがって盛り上がったそうです。

そしてこのコンテストの結果は・・・、①錠前の堅牢さでは、アメリカ製の錠前が最後まで開けられずに残り、また、②開錠の技術力では、難攻不落を誇っていたイギリス製の錠前が最後にアメリカの技術者に開けられてしまったことで、アメリカの技術がひときわ注目される結果に終わったのです。

「博覧会場では、イギリスが生んだ最も評判の高いプラマー錠を、鍵なしで開けた者に二〇〇ギニーの賞金がかけられた。これを『イギリスの錠ならどんなものでも2,3分で開けてみせる』と豪語して乗り込んだアメリカ人技術者G・ホップスが、さすがに二,三分というわけにいかなかったが、7月24日から取り掛かって8月23日についに開けてしまった。この大ニュースはただちにロンドン中に広まった。一方、彼が持参したニューヨークのデイ・アンド・ニューウェル社製のホップス錠、および、やはりニューヨークのへリソグ社が展示した耐火金庫の錠にも賞金がかけられたが、これは誰にも開けられないで終わった。ホップス錠が人の手で開けられるのは四年以上後のことである。」(前掲*①『アメリカ職人の仕事史』)

これで一気にアメリカ・パビリオンの人気が沸騰し、万国博覧会は多くの観客を集めて大成功に終わったそうです。

ヨーロッパ諸国から後進国と思われていたアメリカ産業界が、こうして第一回万国博覧会で世界に向けて華々しいデビューを飾ったのでした。

応用に長けた生まれついての職人たち

こんな万博の状態をみて、欧米の産業人やマスコミは驚きました。

開幕前には、イギリス・パビリオンの人気が高く、自国開催もあって観客が殺到するはず、続いてフランス、ドイツなどのパビリオンに観客が集まり、アメリカは目新しいものはあっても質的にはイギリスには及ばないと予想されていました。

ところが、開けてみれば最初こそ低調だったものの、アメリカの人気がしりあがりに高くなっていきます。出品された機械類も、新しく開発された専用機などがたくさん出品されていて、目新しさ、新規性、開発意欲という点で観客の強い関心を集めたのです。

会期が進むにしたがってアメリカ人気は急上昇します。予想していなかった事態に、ヨーロッパ各国の産業人やマスコミはあわてますが、じつは、こうした状況は、一部の専門家の間では予想されたことでもあったのです。

というのは、1776年の独立いらい、アメリカは活気のある新興国としてヨーロッパでも注目の的になっていて、多くの人たちがアメリカ視察に派遣され、そのレポートがマスコミに登場していました。

技術力についても、すでに1800年ころからヨーロッパでしられるようになり、多くの新聞や雑誌がアメリカの産業事情をレポートしていました。冒頭でご紹介した4つは、そのころにヨーロッパ各国で発表された視察報告や書籍から抜粋したものです。

「アメリカではヨーロッパの発明は巧みに実用化される。そして、ヨーロッパの発明はそこでは完成された後、驚嘆されるほどに国の必要に応用される。そこでは人びとは勤勉であるが、科学と産業とを研究しない。そこには優秀な労働者たちはみつかるが、発明者たちはほとんどいない」(『アメリカの民主政治』)

これは、1835年に出版されたフランス人貴族のトクヴィルによる『アメリカの民主政治』(下)(*②講談社文庫 井伊玄太郎訳)の一節です。技能はあるが、技術はない。課題は研究開発にある、と書かれています。まるで、高度成長期の一時期に日本の産業界が世界から言われたことばそのものではありませんか。

「アメリカ人は生まれついての職人である。マサチューセッツやコネチカットで、機械や道具を一つも考案したことのない働き手は存在しない」(前掲①『アメリカ職人の仕事史』)

というのは、フランス人で雑誌『グローヴ』の編集長でもあったサン・シモン主義者(1800年ころのフランスでサン・シモン伯爵が提唱した考え方、産業主義=産業に基礎をおいて社会を発展させることで豊かで平和な社会を構築できる=という考え方で、その信奉者も多く生まれ、のちに宗教的な要素も持った活動が展開されていた)の経済学者ミシェル・シュヴァリエが、1834-35年にフランス政府から国内での鉄道敷設の任を与えられてアメリカを視察し、各地を回った後に書いたレポートです。

新興国のアメリカでは産業が発達してすべての人が活気に満ちて働いており、庶民の生活水準がフランスよりずっと高いことに強い感銘を受けたようで、アメリカをサン・シモン主義のユートピアのように感じたシュヴァリエは技能者としてのアメリカ人を高く評価しました。

「職業が喜びを構成し勤労が楽しみをもたらしている点で、この国の住民に勝る人びとはおそらく世界にいない」

「アメリカの職人は自分の仕事を習ったと同じようにはやらない。常に改良をほどこす。仕事を達成するためと価格をさげるための両面で、いつもなにか新しい工夫をこらしている」(前掲*①『アメリカ職人の仕事史』)

この二つは、オーストリアからアメリカに移住したフランシス・J・グルントの「The Americans in Their Moral, Social and Political Relations(『アメリカ人――道徳、社会、政治における諸関係』一八三七年)のなかの文章で、いずれも前掲①『アメリカ職人の仕事史』序章で紹介されているものです。

アメリカでは、この段階ですでにコストダウンを意識して生産、開発・改良が行われていたことも書かれています。

当時のアメリカは、習い覚えた技を持った多くの移民が、各国から手ぶらでやってきて、よーいドンで、開発競争を繰り広げた国だったわけです。

職業が喜びを構成する国民

産業革命以来の世界の産業・経済の趨勢などを歴史から学んだ現代の日本人が、冒頭でご紹介したような言葉を聞けば、多くの人は、これは日本のことだと思うはずです。

受講者のみなさんが、「日本」という答えにいたったのは、ここで、もう一つ質問です。

- 「この国ではヨーロッパの発明は巧みに実用化される」

- 「そこでは人びとは勤勉であるが、発明者たちはほとんどいない」

- 「職業が喜びを構成し勤労が楽しみをもたらしている」

- 「常に改良を施す。いつもなにか新しい工夫をこらしている」

などのフレーズが脳裏に残ったためでしょう。

職業が喜びを構成し、勤勉であり、常に工夫をこらし改良を続けているということばが、日本人の姿とシンクロしてきたのだろうと思います。

これらのことばはすくなくとも企業の中間管理職から上の方がたには、私たち自身のイメージとしてそのままあてはまるはずです。しかし、それが京の町で新選組が跋扈していた19世紀中頃(幕末!)に書かれたものだとタネを明かせば、そのころの日本人の働き方が、「職業が喜びを構成し勤労が楽しみをもたらしている」ものだったかどうかとたんに自信を失うはずです。

二一世紀初頭のいまでは、作業を効率化し、品質を安定させるために日常的に行われる小さな工夫や改善とともに、勤勉さ、働くことへの姿勢も日本のものづくりの大きなアドバンテージと考えられています。

かつて日本のサラリーマンの労働時間は、先進国の中でもきわだって長いとされていました。最近では、祝日/祭日の増加、週休2日制、産休・育児休暇等の導入などで、だいぶ改善されてきていますが、それでも、日本人に対する第一印象として、「勤勉」をあげる人はまだ多いでしょう。

日本人でさえ、「日本人とは?」と問われれば、時代は変わり、世代交代が進んだといいながら、ランクの上位に、勤勉ということばがあげられるはずです。

あたかもDNAにしっかりと組みこまれたようなこうした日本人の「勤勉さ」ですが、この「勤勉さ」は、どこからきたものなのでしょうか。

ここで、もう一つ質問です。

きままに働く職人たち

次に紹介するいくつかのことばは、ある国に出かけた人間が、その国の作業者をみて発したことばです。このことばは、どこの国の人が発したものか、また、なかでいう「作業者」とはどこの国の人をさすのかをあててください。

①「作業者は、日常の糧を得るのに必要な仕事をあまり文句も言わずに果たしている。しかし彼の努力はそこでとまる。・・・必要なものはもつが、余計なものを得ようとは考えない。大きい利益のために疲れ果てるまで苦労しようと思わないし、一つの仕事を早く終えてもう一つの仕事に取りかかろうとは決してしない。」

②「作業者は、言われたことはする、でもそれ以上に仕事をしようとはしない」

③「忙しそうであるが、適度に働く」

これも厳密に国名をあげるのは難しいとして、おおよその見当はつきそうです。

受講者の中には海外工場の勤務経験者もいたりしますので、海外工場に勤務する日本人が、発したことばではないかという想像がつきます。

「言ったのは日本人で、作業者は中国人?」

という答えがだされますが、それはブーです。

「じゃ、作業者はタイ人ですか?」

「ベトナム人?」

「インド人?」

インドネシア、マレーシア、ラオス、バングラデシュ、ミャンマー・・・とASEAN諸国の名前がつぎつぎと出されますが、どれもこたえはいずれも「ブー」。

作業者はともかくとして、言ったのは日本人という点で、疑問の余地がないほど一致しています。問題はどこの国かだ、ということで迷っているようです。自明の理に思える答えが違うと言われて、皆さんは迷いはじめます。

確かに、これらのことばは、海外進出が活発になった1980年以降、海外に派遣されている日本人担当者から、現地の作業者についてよく聞かされたことばです。

そのニュアンスは、嘆くというよりも、「もっとしっかり仕事をすれば仕事も覚えられて力がつくし、会社の業績もよくなり、収入も増えて、暮らしも楽になるのにどうしてしないのだろう」という、自分たちの思いが伝わらないもどかしさを訴えているようにうけとれました。

最近は、こうした現地の人たちの仕事ぶりを理解して、教育の仕組みをうまく作り、彼らにモチベーションを持たせて高い生産性を実現している日系の工場もいくつかでてきています(*③「最強の工場をつくる48の工夫」日本能率協会)。

とはいえ、働くことに金銭の対価以上の意味を見つけて、仕事に積極的にとりくむ人たちは、全体から見れば、まだ一握りといっていいでしょう。

確かに、日本人が海外で嘆くことも多いことばですが、でも、引用したことばは、日本人のものではなく、言われた作業者も、それらの国の人たちではありません。いずれも、「ブー」なのです。

海外にでた初めて知る日本人の勤勉さ

このあたりで、受講生の頭から「?」マークが吹き出しで見えるようです。海外経験のある受講生をはじめとして、日系工場の現地作業者以外に答えは思いうかばないのでしょう。

もう一つ、こういうのはいかがでしょうか?

「給料日は各人ごとに別の日にしなければならない。というのは、彼らは給料を受け取るとしばしばまる2,3日は姿を見せず・・・有り金を全部使い果たすまで戻ってこない」。

これもまた、特にメキシコなど中南米や南米に進出している工場の幹部から、よく聞かされた意見です。最近は改善されてきたとはいえ、しばらく前までは、給料日の翌日は欠勤率が二ケタ台になるので、それを見込んで配置計画を作っておかなければならない、というのが駐在員の集まりで定番のボヤキになっていました。

海外に赴任してはじめて日本の作業者の質の高さに驚いたと感想を述べる人もいました。日本人には当たり前の勤勉さが、決して世界標準ではないことを実感として知ったという驚きがそこにありました。日系の工場だけでなく、韓国系の工場などでも同様の話をよく聞きました。

しかし、二番目の質問が海外工場に勤務する日本人駐在員のなげきか、と問われれば、やはり「ブー」なのです。

受講生たちが首をかしげているなかで、ここでふと気づいて「日本!」という、確信に満ちた声を発する受講者がでてきます。手をあげません。顔をみると、見るからに「分かった」というドヤ顔をしています。

「なぜ日本?」

「だって、絶対にアメリカじゃない問題の正解がアメリカなら、絶対に日本じゃない問題の正解は日本しかない」

「なるほど、では、そのこころは?」

「いまじゃなくて、むかしのことじゃない?」

やられました。ピンポーン、正解です。

正解が1、2、3ときて、つぎが四でなければ、2に戻る。答えを知らなくても正解をさぐり出す、マークシート世代のビジネスマンです。

日本のビジネスマンもやるではありませんか。これだけの柔軟な思考ができれば、将来に悲観する必要はないかもしれません。

わたしの側から言えば、柳の下にドジョウはいても、二匹目もねらえば噛みつかれるというよい例で、鉄板ネタも、2問続けると穴だらけのザルになってしまうという教訓です。

たしかに、引用したことばは、日本人が発したものではなく、逆に、外国人が日本に来て、日本人の勤務ぶりに対して発したことばだからです。

しかも、歴史をさかのぼった昔の話、というのも正解です。

日本人の働きは――非能率的!?

タネ明かしをすれば、これも時代はさかのぼり、明治維新から明治時代中頃にかけてのことです。

1859年に港を開き、開国した幕府開明派は、産業だけでなく、司法・立法・行政の各方面で急速な近代化を進める方針を打ちだしています。一方、攘夷を標榜して倒幕に成功した維新政府も、政権を取った後は開国に方針を180度転換し、明治維新直後から、国づくりの指導を仰ぐために大量のお雇い外国人を採用しました。

雇われてきた外国人たちは、日本にやってきて、各職場で指導をはじめるのですが、指導する日本人労働者の仕事ぶりにあきれ、発したことばが前記のことばなのです。「勤勉」とはほど遠い姿です。

日本人の「勤勉」というイメージは、戦後の高度成長期以後、日本人ビジネスマンの勤務時間の長さ、欠勤率の低さ、休暇取得率の低さ、残業の多さ、組織を優先させて自己を犠牲にして集団や企業に奉仕する姿などからさかんに言われました。

このイメージの定着には、滅私奉公というかつての封建時代に言われた主従関係や、主君への忠に命さえ捨てて殉じる「武士道」が、会社と社員の関係に重ねあわせてみられたことも影響しているかもしれません。

しかし、お雇い外国人のことばにみるように、幕末から明治にかけての時代には、日本人は決して勤勉だったわけではなかったようです。

明治六年に来日し、海軍兵学寮の英学教師を歴任後、東京帝国大学文科大学教師となったバジル・ホール・チェンバレンは著書(*④『日本事物誌』東洋文庫 平凡社)で、日本にしばらく住んだ外国人たちの意見を総合すればといって、

- 貸し方の側(長所)として清潔さ、親切さ、洗練された芸術的趣味を、

- 借り方の側(短所)として、国家的虚栄心、非能率的習性、抽象概念を理解する能力の欠如、(*④『日本事物誌』)

などをあげています。

ご紹介した、「彼らは、日常の糧を得るのに直接必要な仕事をあまり文句も言わずに果たしている。しかし彼の努力はそこで止まる・・・」、言われた以上にしようとしないという意見は、1872年法律顧問としてフランスから来日し、以後76年までの5年間、民法草案の策定や司法省法学校で法学教育に力をそそいだジョルジュ・ブスケが記した日本の作業者、職人の仕事ぶりです(*⑤『日本見聞記』 みすず書房)。

海外から来日したお雇い外国人たちは日本の各地で専門家として指導にあたり、たくさんの記録を残しています。それらの中に、官庁や学校、民間企業などでの職人や作業者、官僚などの仕事ぶりを紹介したものがありますが、前掲のチェンバレンが書いたように、多くの人が日本人の「怠惰な仕事ぶり」を嘆いているのです。

イギリスの初代駐日公使だったラザフォード・オールコックは、日本人が通りを歩く姿を見て、「忙しそうではあるが、適度に働く人びとがたくさんとおる」と書いています(*⑥「大君の都-幕末日本滞在記」下、岩波文庫)。

同様に「給料日は各人ごとに別の日にしなければならない。・・・有り金を全部使い果たすまで戻ってこないからだ」の文章も、1860年にドイツからオイレンブルク遠征隊に参加して来日した画家のアルベルト・ベルクが書いた文章です(*⑦『オイレンブルク日本遠征記』)。

こうした、働かない日本人労働者については、ほかにも多くの外国人が書いています。これだけ多くの人が書いているということは、よほど怠惰さが目立ったのでしょう。

欠勤率21パーセント

幕末から明治初期の日本人の働きぶりは、怠惰で仕事をしなかったというだけでなく、勤務の形態そのものに慣れていなかったという面もあったようです。

慶応元年(1865年)に建設がはじめられた横須賀製鉄所は、小栗上野介の発案で、フランス人技術者レオンス・ヴェルニーの指導を得てつくられた官営の造船所で、フランスにならって、1日8時間労働、午前(10時前後)・午後(3時前後)に休憩があり、日曜日休業の週休制、病欠の場合100日は有給、天引き預金・・・などが取り入れられた画期的な工場であり、後に造船大国、ものづくり大国日本をつくる出発点になった工場です。

そこで、操業後数年たった明治五年、五項目からなる「造船所職工規則」が公布されています。「就業規則」はそれまで作られていなかったのですが、稼働してみて必要だということになって、急遽作られたものでした。

内容をみると、第2項に、

「職工及人夫毎朝入場後直チニ工場ヲ脱出シ、午餐停業ノ頃混雑二紛レテ帰場スル者」(*⑧「横須賀海軍船廠史」原書房 明治百年史叢書)

を問題とし、これに対する措置を定めています。

つまり、朝、出社して工場にいったん入ったあと、工場を抜けだして、昼食休憩時に戻る職人職工が、少なからず存在していたのです。

「厳密ノ尋問ヲ経テ、午後三時間改札場ノ木杭二縛置シ、其側二犯罪者ノ姓名及附属工場ノ名ヲ記シテ之ラ懲罰スベキノミナラズ、脱出中ノ時間ニ応ジテ、一日若クハ数日間ノ給料ヲ減ズベシ」(同書*⑧「横須賀海軍船廠史」)

と懲罰を課したことで、違反者は減少したようですが、それでもこれが日本人職工の当時の勤務の実態でした。

江戸時代に培われた気ままな勤労ペースが、時間で管理された勤務実態に馴染めなかったということもありますが、男子は腕一本で生きるべし、雇われ仕事は女子供のやることという風潮がある中で、時間で雇われるというのは男子たる者の仕事ではないとして、勤務という形態が軽視されていたということもあるのでしょう。

それにしても、怠業、エスケープという軽微な犯罪で木杭に縛るとは、すごい体罰ですね。生産の場は週休制や勤務時間など、フランス式の指導で近代化したようですが、世の中の慣習的な刑法/民法の世界は、まだ旧時代のまま幕末の名残が色濃く残っていたようです。

1859年、61年と来日し、64年にスイス領事として3度目の来日を果たしたリンダウは、著書『スイス領事の見た幕末日本』(*⑨新人物往来社)の中で、

「仕事に対する愛情は日本人にあっては、だれにでも見られる美徳ではない。かれらのうちの多くは、いまだ東洋に住んだことのないヨーロッパ人には考えもつかないほど不精者で」、「矯正不可能な怠惰」(*⑨『スイス領事の見た幕末日本』)

と書いています。

多くの外国人が書いているように、過去の私たちが怠惰であったとすれば、いまの私たちの勤勉さは、いつ身につけたものなのでしょうか? 勤勉こそ古くから日本人に備わったDNAという、私たちの勤勉さに対する誇りは、もしかすると、私たちの勝手な思い込み、世界に広げた風評伝聞かもしれません。

実際はどんなだったのでしょうか。

たとえば明治時代の日本人労働者はこんな具合でした。

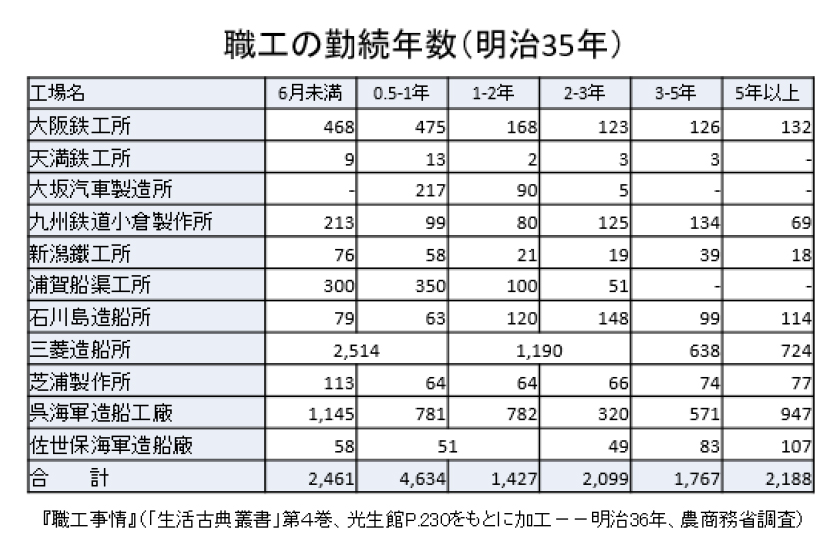

明治政府の農商務省の調査報告((⑩「職工事情」、生活古典叢書第4巻、光生館))によると、海軍の明治35年3月31日の呉工廠の職工の勤続年数を見ると、職工総数四、五四六人のうち、

- 半年未満が1145人/(累計1145)

- 半年-1年が781人/(累計1926)

- 1年-2年が782人(累計2708)

- 2年-3年が320人/(累計3028)

- 3年-5年が571人(累計3599)

- 5年以上勤務する者が947人(累計4546)

と、勤続年数1年に満たない職工が全体の42.4パーセントを占めており、長崎の三菱造船所では職工5066名のうち2514名と、実に、49.6パーセントが、経験1年未満の職工だった(表1-1参照)。

表1-1からもわかるように、明治30~40年ころの職工の半数以上は勤続3年未満の未熟練者で、年にほぼ半数が退職した。

基幹産業である三菱長崎造船所の月当り離職率は6%(1898年、欠勤率も21%(1908年)に達した。欠勤率は冬の11月-1月は低いが、暑い7・8月に高まる。月のうちでも、5日は賃金支払日で出勤するが、6-9日は懐が暖かになったため怠惰になり遊興のため欠勤、9日以後は賃金を殆ど使い果たしたので真面目に働き、20日の賃金計算のための帳締め日には最良という「気まぐれな出勤態度」(*⑪「勤勉は国民性か?」加藤哲郎の研究室http://netizen.html.xdomain.jp/Leisure.html)という状況でした。

勤勉は近代産業とともにやってきた?

挙国一致で増産をめざしているさなかの、その中核ともいうべき長崎造船所での職工の勤務実態が、欠勤率21パーセント、「勤勉」とは程遠い働きぶりです。

時代からいえば、日本は1905年に日露戦争に勝利して意気軒昂、まっしぐらに殖産興業、富国強兵で工業立国、軍事力増強にまい進し、自前で軍艦の建造に力を入れていた時代です。長崎に造船所、横須賀に製鉄所(後の造船所)を開設し、呉に海軍工廠を整備し、国をあげて軍艦づくりを目さしていた、まさにその時代の勤務実態がこれです。

挙国一致で増産をめざしているさなかの、その中核ともいうべき長崎造船所での職工の勤務実態が、欠勤率21パーセント、「勤勉」とは程遠い働きぶりです。

前述の横須賀製鉄所の首長を務めたヴェルニーは、1876年に離職するに際して、在職中の状況を日本政府に報告しているが、この報告書の中で、「第3章人員」として、「職工出場の比例は極めて不問なれども、平均100人中15.4%の欠業者あり、仏国造船所においては平均100人中5名の欠業者を生ずるを例とす」(*⑫「横須賀海軍船廠史第二巻」明治百年史叢書、原書房)と指摘している。

欠勤率が高い理由として、低学歴で、腕を持った職人と違って「職工は女こどものやること」という風潮が強く、まじめにやる対象と思われていなかったようです。

こうした姿勢は、大正期に入ると、徐々に改善がみられるようになるのですが、すくなくとも、明治時代には、生活習慣とともに、月―土で定時に勤務する工場労働の近代的な勤務形態に、労働者の意識が追い付いていないと考えられます。

離職率も同様で、

「1898-1902年には、長崎造船所では、在籍する労働者の60~80パーセントに当たる数の労働者が1年間に雇用され、退職していた。1901年に行われた芝浦製作所、大阪鉄工所など全国10工場の勤続年数調査でも、1年未満しか在籍していない労働者の数が50~70パーセントであった。・・・この状態は第1次大戦期まで続き、1919年の全国調査でも同じように六〇~80パーセントという高い移動率が記録されている。大工場の労働移動率が年間10パーセント程度に低下するのは1920年代の後半になってからのことである」(*⑬『日本人の経済観念』武田晴人 岩波現代文庫)

と言うのが日本人の勤務実態でした。

どうやら、明治、大正期においては、一部の基幹労働者を除き・・・自分の勤める会社に対する帰属意識も希薄で高い離職率と低い定着率を示し、勤勉性が本格的に形成、発揮されるに至ったのは第二次世界大戦後の1950~55年以降で、日本人が勤勉になったのは、第2次大戦後しばらくたってからのようです。

つまり、DNAのように思われていた日本人の勤勉さは、たかだかここ70~80年間に身につけた習性にすぎないらしいということです。

「思春期は蒸気機関とともに始まった」(*⑭「星和書房こころのマガジン-今月のコラム」西園マーハ文 http://www.seiwa-pb.co.jp/htmlmail/188.html)・・・といったのは、イギリスの社会心理学者フランク・マスグローブのようですが、そのひそみにならえば、「日本人の勤勉は近代産業とともにやってきた」のです。いえ、日本人だけでなく、時間によって規定される勤務そのものが近代産業とともにやってきたといえるのではないかと思います。

1800年代、近代産業化の進んだ欧米からきた外国人たちの目に、産業の発達していない日本では、きままな日本人の勤務が怠惰に見えたのはしかたありません。

スイスの時計職人の働き方

一見近代以前の日本人は怠惰だったと考えてしまいそうですが、明治の初めに来日したお雇い外国人のなかには、このような気ままな働き方は必ずしも日本だけではなかったという人もいます。

スイスの遣日使節団長として1863年に来日したエメ・アンベール・ドロズは、スイスの時計生産者組合の会長を務めた人で、来日中に集めた資料を基に*⑮『幕末日本図絵上・下』(雄松堂出版)を書いています。その中にこんな文章があります。

「私は幼年時代の終わりころに、・・・(中略)・・・・概して人びとは生活のできる範囲で働き、生活を楽しむためにのみ生きてきたのを見ている。労働それ自体が、もっと純粋で激しい情熱をかきたてる楽しみとなっていた。そこで、職人は自分の作るものに情熱を傾けた。彼らにはその仕事にどれくらい日数を要したかは問題ではない。作品が、かなり満足ができる程度に完成したときに、やっとその仕事から解放されるのである。疲れがはなはだしくなると仕事場をでた、・・・どこか楽しいところへ友人と出かけて行って、勝手気儘に休息をとるのであった」。(『幕末日本図絵』)

アンベールが近くで見てきたスイスの時計職人の姿です。日本の職人の仕事ぶりを見て、思わず故郷の先人たちを思い出したというのです。

いまでも、スイス人技能者は技能五輪の世界大会で上位に名を連ねる高い技術力を誇っていますが、第2次大戦後しばらくは、熟達した技能者と言えば、第一にスイスの職人があげられたものでした。

ドロズは、スイスの職人の情熱を傾けた働き方、つまり、質の高い、中身の濃い働き方があり、それは日本の職人にも同じように見られたと書いています。

工場が近代化されて大量生産が求められるようになると、チームでの作業が要求されるようになります。その結果として始業時間や終業時間が明確に決められて一斉に時間管理が行われます。

機械化されてペースが決められ、集団で働くことが当たり前になる以前の人たちは、そのような管理された労働に、慣れていなかったということでしょう。

このことは日本やスイスだけでなく、イギリスなどでも同様のようです。トマス・スミスというアメリカの歴史家は、E・P・トムソンが書いた論文「時間、労働規律と産業資本主義」を引用して、産業革命の時代にイギリスでは働くときの時間の考え方が大きく変化したとして、

「工場労働の第一世代の人びとは「工場へやってきたとき・・・不適当な時間観念を内在させていた」。「不適当」というのはそれまでの生活習慣の中での時間の観念が、工場で求めるものと異なっていた」(*⑯「仕事と日本人」武田晴人 ちくま新書)。

と書いています。

どこへゆく「ものづくりの国」日本

章の冒頭、セミナーでのアイスブレークとして「この国はどこの国?」の問題を紹介しましたが、セミナーではこの話の結論は、こんな風に結びます。

ひとつは、国が持つ技術力は、時代とともに変わっていくということです。高い技術力と旺盛な改善・改良意欲を誇ったかつてのアメリカと同様に、やがて何年か先、日本からもモノづくりの技術力が失われていくかもしれないということを考えてほしいということです。

ものづくりでこれだけ急成長を遂げたアメリカは、1950年ころを境に、安価な労働力を求めて国内でのものづくりを放棄して、次つぎと海外に工場を展開し、隆盛を誇っていたものづくりの場は、すこしずつアメリカ国内から消えていきました。

ものを作る喜びに増して、それによって利益をあげること、裕福になることを求めた結果です。そして現在では、受講者からまったくその名が出されなくなってしまったように、ものをつくるという面で、アメリカという国名が聞かれることが、ほとんどなくなってしまいました。

その一因としては、仕事の主人公として労働者が取り組んでいた労働が、効率を求めるあまり、労働者から仕事の主体性を奪い、仕事をさせる側とする側に役割を分断することで、ものづくりの場での労働者・技能者を仕事の主人公ではなくしてしまったという要素もあるかもしれません。

アメリカ文化を象徴しているアップルも、製造業と言いながら、自社では企画・設計だけを行い、ものづくりは台湾のEMSと呼ばれる製造専門会社に依存しています。

かつてアメリカは、

- 1908年(明治41年)T型フォード自動車の量産を開始し

- 1931年(昭和6年)102階の超高層エンパイアステートビルを完成し

- 1937年(昭和12年)全長2,830メートル、 塔間1,280メートルというゴールデンゲートブリッジを完成する

という輝かしい技術力を誇った国でした。

その集大成としての圧倒的な生産力が豊富な物量を生みだし、第2次大戦を勝利に導いたといえます。

しかし、ものづくりが国内から海外に移ってしまった結果、アメリカでは航空機など最先端の製品さえ、メインパーツを外国に頼らないと製造できないという状況に陥っています。その結果、国内では雇用も確保できず、失業率は高止まりの状態で、政府は雇用を確保するために、海外に進出した工場を国内に回帰させようとしています。

いま日本の製造業で働くみなさんは「日本は製造業が支えるものづくりの国」と自負を持っているようです。

しかし、グローバル化の名のもとに、多くの工場が海外に移転し、日本国内からものづくりが消えようとしています。日本の産業界も、何年か先に、アメリカのように、海外に工場を展開してものづくりを放棄し、国内には工場さえなくなってしまうということにはならないでしょうか。

もしそうなったとき、私たちは何を頼りに雇用を維持しているのでしょうか。長期を見据えた戦略を考え、いま、わたしたちは何をするべきか、この課題をしっかりと考える必要があるように思います。

アイスブレークのまとめの二つ目は、勤勉さもまた時代とともに変化していくということです。

かつて怠惰で自由気ままな仕事ぶりで先進諸国から来日した人たちをあきれさせていた日本人が、近代産業の導入とともに徐々に働き方を変え、やがて時間に合わせて働く先進国だった欧米の人たちからもあきれられるほどの類を見ない勤勉さを発揮するようになりました。

そして、現在は、経済の成熟化とともに生まれた新しい世代が、勤勉とは一線を画す価値観で、独自の新しい働き方をはじめているように思えます。

そうした日本の状況と対照的に、金銭的な豊かさを求めてアジアの各地で、産業の近代化が進められ、日本で進められてきた勤勉とはイコールではないにしても、新しい仕事熱心な働き手が誕生しています。

50年、100年というスパンで見たときに、日本人が豊かさの代償として徐々に勤勉さを失っていく中で、そうしたアジア圏の国々の中から新しい勤勉な国民が誕生するのではないかと思います。

いま、私たちがアジアの人たちの怠惰さを嘆いて口にする言葉は、まさに、明治初期に欧米人が日本人を前に嘆いたことばのように、何年か先に、彼らによって、「かつてそんなに言われていた時代があった」と振り返られるときがくるようになるかもしれません。

最新情報

最新情報