ものづくり日本の心

第5章:科学より技術に向かう職人たち

文:梶 文彦写真:谷口 弘幸(Penthouse STUDIO)

■目次

関心は名産品より“つくり方?

北太平洋に南北に延びる日本列島は、地域ごとに気温差があり、3か月ごとに季節が変わるため、各地方で特徴のある産品が生み出されています。各地域で異なるそうしたさまざまな産品への関心の持ち方も、わたしたちに特有なものがあります。

現代でも、書店には旅や食べ歩き、名店紹介などの書籍やムックがところ狭しと並んでいますし、百貨店の催事として行われる各地方の「○○物産展」とともに、雑誌の特集も、定番の人気プログラムになっています。こうした、名産品を紹介する書籍の出版や物産展の人気は、最近の特徴かと思いますが、いまに始まったことではないようです。

宝暦4(1754)年に出版された、平瀬徹斉著、長谷川光信挿画の*①『日本山海名物図会』(平瀬徹斉著、長谷川光信挿画、図6-1)は、各地の名産品を挿絵で紹介するカタログ本です。第一巻「鉱山」から始まって、第二巻「農産物・加工品」、第三巻・第四巻「物産品」、第五巻「海産物」と紹介されています。

江戸幕府が定まって150年、新田開発も進み、このころには各藩が奨励した地場産業の育成も成果をあらわしはじめて、名産物などの販売を活性化するための物産会所が、各地に設けられるようになりました。伊勢詣りと並んでこうした物産会もまた、庶民に産業や産品への強い関心を呼び起こしたようです。

そして、こうしたものを紹介するために書籍が作られるようになります。いまでいえばカタログ誌ですが、諸国名産品の紹介など、庶民の好奇心をくすぐり、大いに流行ったそうです。『日本山海名物図会』もその一つです。

また、寛政11(1799)年には*②『日本山海名産図会』(平瀬補世著、蔀関月挿画)なる本も出されています。わかりましたか?

『日本山海名物図会』の「名物」が「名産」になっただけの完璧なパクリです。挿絵も装丁よく似ています。こんな風に、柳の下の二匹目のドジョウを狙ってパクリ本が出版されるほど人気が出たということが言えるのですが、なぜこうした書籍があの時代に、こんなに売れたのか、実は、これが非常に不思議なのです。

江戸時代の中頃です。パクリ本が出されるほどに、出版文化が栄えていたということに驚きますが、その前に、内容に驚きます。書名から見ると、各地の名産品を紹介するカタログ誌のように見えますが、中身はそんななまやさしいものではないのです。

たとえば、『日本山海名物図会』の第一巻は、ご紹介したように鉱工業の産品ですが、挿絵入りで紹介されているのは、金山堀口、銅山諸色渡方、銅山鍛治、金山諸道具、金山鋪口、金山鋪口の中、鉑石くだく、銀山淘汰、山神祭、釜屋、銅山床家、鉛、真鞴(吹)、大工所作、金山淘汰、南蛮鞴(吹)、鉄山、鉄蹈鞴(てつふみたたら)、灰吹、銅山ふき金渡し方……などなどです。

字はわからなくても、また意味が明確に分からなくても結構です。目で見て、おおよそどんなことが書かれているのか、ざっと雰囲気を感じていただければ結構です。フリガナをいれた鞴の文字が「たたら」です。たたらとは、ふいごのことですね。砂鉄を溶かすために、強い火力が不可欠です。その火力を起こすために、ふいごを踏んで風を送りますが、この作業をたたらを踏むと言います。たたら製鉄とは、たたらを使って火を興して鉄を溶かすので、たたら製鉄と呼ばれました。

この鉄蹈鞴のページでは、たたら製鉄の現場でたたらを踏んでいる光景(図6-2)が紹介されています。片側に3人ずつ計6人でたたらを踏んでいます。すべてがこの調子です。

名物図会といいながら、「名物」の紹介ではなく、それを採集している現場と、作っている現場の「名物産品の現場紹介」の本なのです。現代風に言えば、メイキング本、「ものづくりの現場拝見」です。『日本山海名物図会』というタイトルの書籍の中身が、製鉄の現場でふいごを踏んでいる作業風景とは、いったい誰がどのような関心と目的で手に取るのでしょうか? 現代で言えば、オタクの世界そのものです。

しかも驚いたことに、『日本山海名物図会』は、1754年に発行された後、1797(寛政9)年、1829(文化12)年……と都合、3回も発行されたものが見つかっています。二刷、三刷、と重版しているのですね。

解説もありません。専門書というには網羅的すぎて浅く、ここから同業の専門家がものづくりのノウハウを得ようという実務書には無理があります。各藩の産品開発にと、武士が求めたのでしょうか? ということになれば庶民も手に取って見たのでしょう。

諸国名産に関心があるだけではなく、その作り方、現場の様子に関心を持っている庶民とは、いったいどんな人たちなのでしょうか? かなり物見高く、好奇心も旺盛だったことは間違いないようです。諸国名産品の形や料理法や味への関心ならばわかりますが、作り方への興味とは、どういうわけか? しかも製鉄現場です。好奇心の方向がおかしくありませんか、と聞きたいところです。

日本という国の国民、ものづくりへのこだわりぶり、尋常ではありません。

何とも不思議な民族ではありませんか。

新田開発と農具改善で元禄バブルへ――千歯こきの誕生

ものづくりという面で、長い間日本人の最大の関心事は米の生産でした。

税金、年貢が米で納められ、武士の禄高が米で決められましたから、経済はいはば米本位制、農民も藩も米の収量を増やすことがそのまま豊かさにつながります。

戦国時代を経て秀吉が天下を統一し、徳川家康によって幕藩体制が構築されると、農民が兵力として借り出されたり、畑を荒らされたりしていた戦(いくさ)がなくなり、世の中が落ち着いてきます。

各藩では年貢収入の拡大をめざして新田開発が奨励されるようになります。

藩をあげての開墾が進められ、耕作面積が増えていきます。農家の一代目、二代目、三代目……と新田開発の努力が続けられ、農地が広がって米の収量が少しずつ増え、農民にも余裕が出てきます。

年貢を納めてもコメが余るようになり、余った米が市場に出されて、市場経済が生まれ、農業に依存せずに生きる町民が増えていくことになります。

こうして消費経済が活発になっていく結果、次々と便利な新しい物が作られ、それが市場に出され、市場にモノがあふれて消費が活性化し、経済がバブル化して、絢爛豪華な元禄時代(1688年~)になだれ込みます。

1600年代は、こうした新田開発で高度成長を実現し、経済が活性化した時代でした。しかし、新田開発も限度があります。開発可能な土地があらかた開発されてしまうと、現在ある農地での収穫量の増大を目指す生産性向上の方向に目が向くようになります。

農業で人手が求められるのは、田植えと収穫の時期ですが、最大の課題は、最も人手が必要になる収穫作業でした。ここで、効率化をめざしてさまざまな工夫が凝らされ、道具の発明・改良が行われるようになります。

刈り入れた稲から実をそぎ取る脱穀作業は、1700年頃まではこき箸と呼ばれる道具が使われていました。竹を2つに割って下端を縛り、右手で掴んだ稲をこき箸に挟んで左手で締め、稲を引いて実を落とすというもので、作業をするには力も必要で、作業効率は極めて低い方法でした。おおむね女性の仕事で、一日終日働いても作業量は約2斗ほどだったといいます。

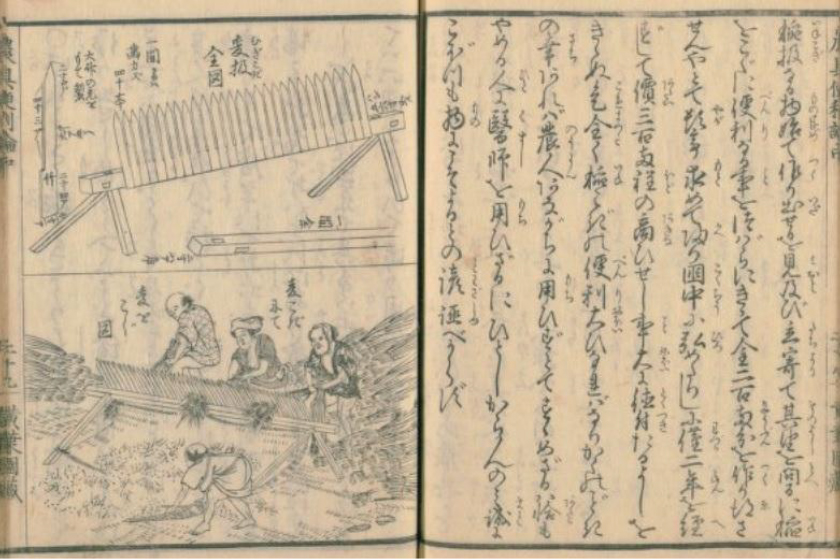

こうした中で、元禄期(1688~1704年)に大阪・高石で使われ出したのが、大きな櫛のような千歯こき(図6-3)と呼ばれる道具です。両手を使って引き抜けるために作業量は一気に増え、一日の作業量は1石2斗と6倍になりました。能率の良さが認められて、千歯こきは瞬く間に全国に広まっていきます。

当時の農業のノウハウを紹介した『農具便利論』(*③農文協「日本農書全集上中下三巻」)にも、「昔時 備後の国 福山なる商人、伊勢大神宮へ詣づるとて浪速に着ぬ」という書き出しで、備後の国・福山の商人が大阪で千歯こきを見つけ、大量に仕入れて国に持ち帰って売り出したところ、わずか2年もしない間に300両ほどの売り上げになり、相当に利益を得ることができたという話を紹介しています。

(「農具便利論」農文協「日本農書全集上中下三巻」)

現場の実践的な改良でコメの収量を拡大

この千歯こきの話から、伊勢講、お伊勢詣りが古くから庶民の楽しみとして行われただけでなく、農機具や農業技術を各地に伝える重要な情報交換の機会にもなっていたことが分かります。このことは、例えば種苗の伝播やイネかけのスタイルなどの栽培ノウハウ、クワなどの道具の形が伊勢参りの街道に沿って広がっていったことからもよくわかります。

これは、逆にいえば、農民たちが、ふだんからいかに優れた栽培法や効率的な作業方法、道具を求めていたかを物語るものです。そして千歯こきも、各地でまた改良が加えられて伝播していきました。

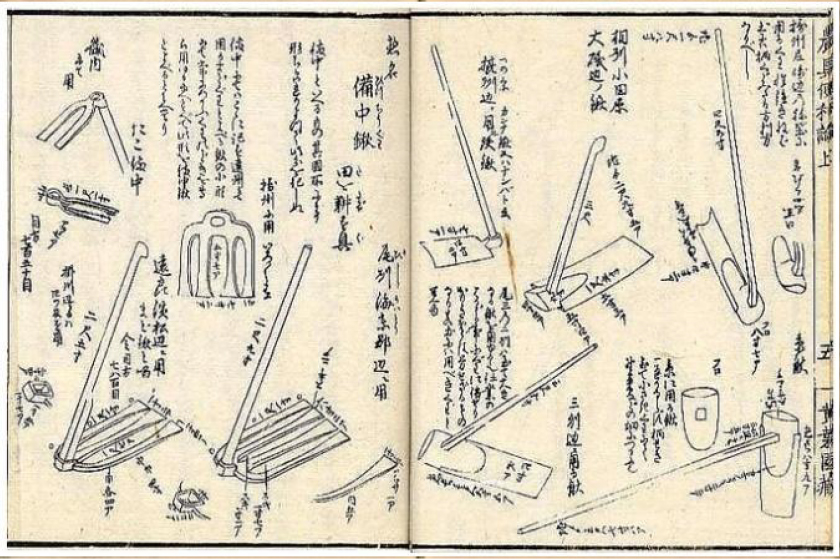

また、『農具便利論』には、改良され使われている道具の例として、さまざまな鍬の図が紹介されています。そしてそれらは、ただ手にした道具をそのまま使うだけでなく、自分たちの土壌、地形、栽培種に合わせて工夫・改良が加えられており、柔らかい土壌用、固い土壌用、湿地用、畑用、田んぼ用、粗おこし用、畝おこし用……など、8ページにわたって、24地方、27種類のクワが紹介されています。そのバリエーションはじつにさまざまで、農民が各地の土壌や作物に合わせて効率をよくしようと、いかに改善を重ねてきたかを物語っています(図6-4)。

(「農具便利論」農文協「日本農書全集上中下三巻」)

そんな状態でも、同書には、たびたび、「農夫は古い習慣に固執してなかなか新しい道具を使いたがらない。もっと柔軟な発想で積極的に新しい道具を使用するべきだ・・・」といった意見も紹介されています。

積極的に工夫を加えて新しい道具を導入しようとする人たちがいる一方で、従来のやり方を変えようとしない人たちもいることが分かりますが、このあたり、いつの時代にも変わらないようです。

明治維新以降、新しい動力源の開発で農機具は大きく変化しました。しかし、コメ作りの基本的な知識やノウハウ、コメの栽培に関する基本的な技術は江戸時代に完成され、以降ほとんど大きな変化はないと言われています。

私たちにとって、江戸時代の農業と言えば、どうしても人手作業に頼り、抑圧された農民たちによる発展性のない閉鎖的な職業というイメージがあります。映画や小説などで描かれる江戸時代の農民は、そういう人たちとして描かれていますが、実際は必ずしもそうではなかったようです。

- 全国を股にかけて教えて歩く指導者がいて、

- お伊勢詣りなどを通じて全国規模の情報交流が行われ、

- 改良種の種子もかなりオープンに伝播していた

ようですし、

- 農業書も流通し、実践的な栽培技術の改良が進められていた

ようです。

そうしたうえで、米作の技術は江戸時代でほぼ完成されていたと聞くと、江戸時代の農民や、当時暮らしていた人々のイメージが大きく変わってみえるではありませんか。

いかにも日本的なのは、その仕組みです。当時は当然、JAもありませんから、農夫たちは庄屋を核として、現場で田畑の栽培と管理を行い、米作の実践的な生産性向上の改善努力を続けていました。

その一方で、幕府や藩は、米作に代表される農業生産によって経済が成り立っているにもかかわらず、年貢の増大を要求するだけで、生産性を高めるための研究開発面での支援をあまり行ってきませんでした。

つまり、米作を中心とした農業は、幕府や藩による科学的な栽培技術の研究・開発・支援が行われたわけではなく、もっぱら現場の第一線農民によっての道具や栽培技術の実践的な実験と研究・改良の試みで生産量を増やしてきた・・・

とまとめてみると、「日本の米作を中心とした農業」を「日本の半導体産業」と言い換えられそうな気もします。見事にシンクロしていますね。この体質は今に始まったことではなく、じつに長い歴史があることがわかります。

不定時法に合わせて自動化――和時計の工夫

江戸時代を通じて、農業においても道具や装置は大きく工夫・改善されてきましたが、日本人の機械的な工夫という点でよく語られるのは、からくり人形と和時計づくりの技術です。

とくに和時計は、不定時法というややこしい仕組みの中で工夫された、世界にもまれな道具です。こんな時計を生み出す国、こんな面倒な工夫を実際にやってのける国民は、世界でも希少価値、日本人くらいでしょう。このことだけでも、ものづくりにおける日本人の特殊性が分かるような気がします。

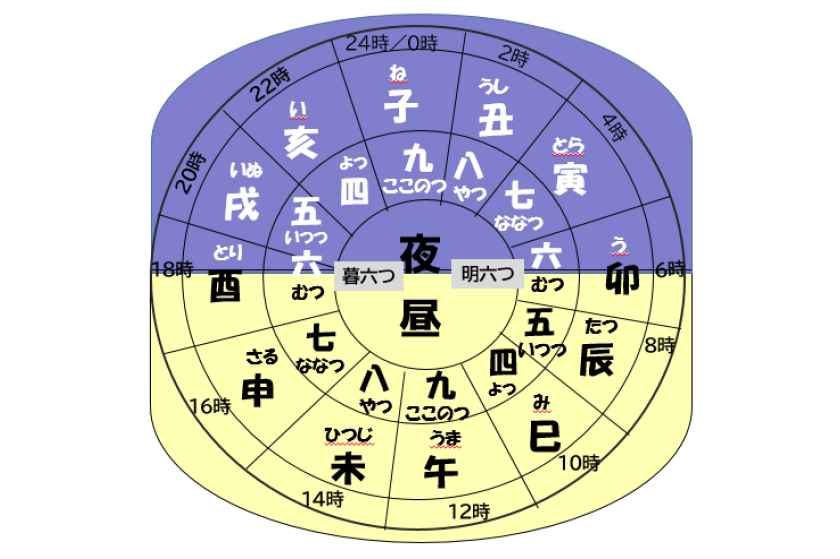

前章の延喜式の項でもご紹介しましたが、不定時法では、日の出が常に「明六つ」、日没が「暮六つ」です。どうして両方とも「六つ」なのか、少しややこしくなりますが、江戸時代までの、日本の時刻の進み方を見るとわかります(図6-5 不定時法の時刻)。

夜中の〇時「子:ね」の刻から、一とき(2時間)おきに丑(2時)・寅(4時)・卯(6時)・辰(8時)・巳(10時)・午(12時)・未(14時)・申(16時)・酉(18時)・戌(20時)・亥(22時)と12分割して進み、また次の日の子(0時)にもどります。

これが刻限(とき)で言えば、九つ (子:0時)・八つ (丑:2時)・七つ (寅:4時)・六つ (卯:6時)・五つ (辰:8時)・四つ (巳:10時)と進み、また九つに戻って、九つ (午:12時)・八つ(未:14時)・七つ (申:16時)・六つ (酉:18時)・五つ (戌:20時)・四つ (亥:22時)とすすんで、また九つ(子:24時/0時)に戻ります。

この1刻(とき)ごとに九つ、八つ、七つと数が減っていく仕組みが、落語の「時そば」の支払いで片方は1文を得し、マネをした与太郎は4文を損するという物語のネタになっています。

日本の標準時で見ると、夏至は昼が14時間31分(夜は9時間29分)。冬至は、昼の長さは9時間56分(夜の長さは14時間04分)になります。江戸時代には、昼・夜をそれぞれ6等分して一刻(とき=2時間)としていましたから、これを時計にすると、夏至の日の時計は、昼間の一刻の長さは2時間23分、夜は一刻を1時間47分にする必要があります。昼は時計をゆっくり進め、夜は早く進めるわけですね。

日出時間/日没時間は季節の推移とともに毎日変化しますから、一刻の長さも毎日変化します。それに合わせて、針の進む速さを毎日変えなければいけません。昼の長さは、夏至から冬至にかけては、毎日1分31秒ずつ短くなり、夜の長さは逆に毎日1分31秒ずつ長くなります。

時計を作るとすれば、こんなややこしい時間の進み方を調整しなければなりません。そんな複雑な時計をだれがつくるでしょうか。

不定時の時計は、1710年ころに作られた不定時法の文字盤をつけた時計が旧パリ天文台に残されているそうですが(国立科学博物館研究報告 E類(理工学)第27巻「旧パリ天文台の不定時法文字盤の天文時計」佐々木勝浩、2004)、これは決して一般的ではありません。

定時、つまり、一定の速さで時間が進むから機械式の時計が作れるのであって、一分の長さが毎日変わるのを、どうやって機械化するのか? なぜそんなことをする必要があるのか、現在のように年間を通して同じ速度で進む定時法にして時間の進み方を一定にすればよいではないか……というのが合理的な考えでしょう。いまであれば、半導体を使用したデジタル時計のプログラムで可能でしょうが、アナログでは厄介な機構が求められます。

ドイツ人に日本では不定時の自動時計があると和時計を紹介したことがありましたが、「意味が分からない」と言われました。定時法にすればよいのに、なぜいつまでも不定時法などというものを使うのか、それが分からないという意味と、そんなものを自動化しようという発想が分からないという両方の意味です。合理的な考えですね。

時計作りの細工や加工の技術があるかどうかという問題以前に、ことは、時間の進み方が毎日変わる不定時法という仕組みを受け入れて、それに合わせて道具を工夫してしまうという対処の仕方が、同じように技術に関心を持っている国民とはいえ、彼等には不可解なのでしょう。

このあたりのニュアンスは、ドイツ人だけではなく、日本人以外には理解不能かもしれません。

時計の誕生で定時法に変えたヨーロッパ

日本での不定時法の時刻制度の仕組みを紹介してきましたが、不定時法がヨーロッパにはなかったのかと言われればそうではありません。ヨーロッパでも、中世まで、不定時法が使われていました。生活のリズムとしては、日の出とともに活動を開始し、日没とともに活動を停止する方が、自然だからです。

しかし、一四世紀のなか頃に機械式の時計が作られ、町の中心にある市庁舎などに大時計が設置されるようになると、自然の成り行きとして、ほとんどの国で機械時計の進み方に合わせて生活時間が定時法に変えられるようになっていきました。

定時法への移行を早めたのが、1760年ころから始まった産業革命でした。工場労働で、一斉開始・修了の団体行動の必要性、給料算出と生産性向上などの面から、より厳密な時間管理が求められ、年間を通して変わらない一時間が不可欠になったからです。

こうしてヨーロッパ諸国では、機械時計が登場したことで、生活時間は不定時法から定時法へと変わって行きました。前回ご紹介した旧パリ天文台の不定時法文字盤の天文時計は、農村の自然のサイクルに合わせた不定時の時間と、産業・雇用・労働が日常になり始めた都市部の生活時間のせめぎあいの中で生まれたものと言えるのではないかと思います。

いつ頃からヨーロッパで時間を共有した社会生活が一般化したのかに関して教えてくれるのがシンデレラの物語です。グリム童話などの元になったといわれるフランスのシャルル・ペローのサンドリヨン(*④「完訳ペロー童話集」新倉朗子訳、岩波文庫)では、魔法使いのおばあさんから送り出されてお城の舞踏会に出かけたシンデレラは真夜中の12時になると魔法が解けるので、それまでに帰ってくるようにと指示されます。

そして、1日目は言われた通り11時45分の時を打つ音をきいて帰ってきますが、2日目は、うっかり遅れ、帰る間際に魔法が解けてガラスの靴を脱ぎ残してしまいます。

問題は、その時代に、厳密に、11時45分、12時ちょうどという時刻を確認することができたのか、ということです。

現代に読めば、時計はあちこちにあり、時間は誰でも明確にわかるので、何の疑問もなくスーッと読んでしましますが、この原作「ペロー童話集」がフランスで出版されたのは1697年、日本でいえば元禄10年です。物語に書かれた内容は、そのしばらく前のことと思われますが、このころには、英・仏・独あたりでは、1日24時間の定時法が採用され、街の市役所の時計台や教会が鐘を鳴らして時間を知らせることが一般化していたようです。それにしても、11時45分に鳴ったのも町の鐘だったのでしょうか、あるいはお城の鐘だったのでしょうか、この細かさは驚きです。

これに対して、日本では、オランダから定時法の時計が入ってきても生活の時間(=不定時法)を変えることをせずに、不定時法に合わせて時計を工夫することで、不定時法がそのまま続けられていました。

松尾芭蕉が曽良を伴って奥の細道に旅立ったのは、元禄2(1689)年3月27日のこと。ペローの本が出されたころです。芭蕉一行は、4月16-17日と雨で高久の角左衛門宅に泊まり、18日に那須湯本にむかいますが、同行した曽良が記した「旅日記」(⑤「芭蕉 おくのほそ道)岩波文庫)には、

巳三月廿日、同出、深川出船。巳の下尅、千住に揚ル。

・・・

十八日 卯尅地震ス。辰の上尅、雨止。午ノ尅高久角左衛門宿ヲ立。暫有テ快晴ス。馬壱疋、松子村迄送ル。此間壱リ。松子ヨリ湯本へ三リ。未ノ下尅、湯本五左衛門方へ着。

と書かれています。

深川の庵を出たのが3月20日となっていますが、これは当初の予定がそうだったようで、27日の間違いです。いまの陽暦では5月9日です。「巳の下尅」の尅の字は刻です。一刻を上中下と分けていました。巳の刻は10時(9~11時)ですから巳の上刻は、9:00-9:40、巳の中刻は9:40-10:20、巳の下刻は10:20-11:00頃を指しますから、千住に到着したのは今でいえば10時半過ぎというところでしょうか。

18日というのは4月です。那須の高久の角左衛門宿を出発するとあって、巳の下尅、卯尅、辰の上尅と時刻が書かれています。現代風に訳せば、

「3月20日に深川を船で出て、千住に10時半過ぎに着いた。

4月18日卯の刻(4:00)に地震があって、辰の上刻(5:40)に雨が止む。午の刻(12:00)に高久の角左衛門宅を出発してしばらく快晴。馬を1匹松子村まで送る、此の間1里。松子村から湯本まで3里。未の下刻(15:20)に湯本の五左衛門方に到着する」というあたりでしょう。

辰の上刻は、5:00~5:40の間です。1689年の旧暦4月18日は、現代の5月20日ころ。卯の刻=4:00なので日の出直前に地震があり、辰の上刻5:30頃に雨が上がったことになります。曽良はなぜこんなに正確に時間がわかったのでしょうか?

芭蕉は、江戸深川の「芭蕉庵」にいた44歳の貞亨4(1687)年に、

「花の雲 鐘は上野か 浅草か」

と詠んでいます。お江戸深川で、時報の鐘の音を聞くのは当然としても、曽良の報告は那須でのことです。この時代には、ほぼ全国のお寺で時を知らせる鐘を鳴らすようになっていたようです。しかしそれは、不定時の刻限の時報でした。これで、曽良もほぼ何時かを知ったのではないかと思います。

定時に進む機械時計がヨーロッパで発明されたのは14世紀中頃です。これがアジアにやってきたのは16世紀末から17世紀にかけてで、日本には1551年に宣教師のフランシスコ・ザビエルが周防の守護大名である大内義隆に機械式時計を献上したのが最初と言われています。

時代の先端を行くこのハイテクメカに対する対応法は、受け入れた国ごとにそれぞれ大きく異なっています。

例えば、中国では、最新のハイテクメカが広く活用されることはなく、宮廷内でむなしく時を刻む皇帝用の高級玩具の域を出ませんでした。このメカを目の前にして、自分達でも作ってみたい、国中で使用したいというような動きにはつながらなかったようです。アジアの他の諸国でも同様です。

これに対して、日本では積極的にこれを使用し、自分たちの環境でも使いたいと当時行われていた不定時法に合うように工夫し、「和時計」と呼ばれる、世界的にも珍しい独自の機構を備えた時計を作り上げてしまったのです。

新しいきっかけを得て、現実の仕組みそのものを変えてしまおうとするヨーロッパと、仕組みを変えずに道具を工夫して現場で対応しようとする日本、この違いは、大きなものがあります。

定時法は、時間の進む速さは常に一定ですから、時計作りは難しくありません。そのため、ヨーロッパの国々では時計産業が発達し、時計を持つことはステイタスのシンボルになっていきました。

「フランスでは特に、時間を正確に測定するよりも、装飾的な価値が優先され、一六~一九世紀まで、高貴な人の肖像画に、置時計や懐中時計をこれ見よがしに描き入れることが流行した」

と京都産業大学文化学部・成田知佳栄は*⑥『フランスにおける時計と労働』で書いています(http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~konokatu/narita(04-1-30)。

江戸版自動機を生んだ二丁テンプの考案

それに対して日本では、相変わらず、日の出と日没を境にして、1日を12にわけ、昼/夜のそれぞれを6等分したものを一刻(とき)とする不定時法が使われていました。詳細は、「不定時法に合わせて自動化――和時計の工夫」を参照ください。

不定時法に合わせた時計は、一刻(2時間)の長さも昼夜で異なり、それが季節の移り変わりとともに、毎日変化していきます。

この不定時法で使える時計を作ろうとすると、

- 夏至→冬至に向けては、

- 昼は時間を短くするために針の進み方を少しずつ早くし、

- 夜は長くするために針の進み方をゆっくりさせていく

必要があります。

- 冬至→夏至にかけては逆に、

- 昼は針の進み方を少しずつ遅くし、

- 夜には針の進み方を早くさせる

必要があります。

前章の延喜式の開門時間の項や、「不定時法に合わせて自動化――和時計の工夫」でもご紹介しましたが、昼の長さは、夏至から冬至にかけては、毎日45秒ずつ短くなり、1週間で約5分、ひと月に20分ほど早く/遅くなります。

夜の長さは逆に毎日四五一秒ずつ長くなります。日の出、日没時間がこの半分、1日に約この変化に合わせて、どうやって針を進めるのか、それが課題です。

ここからさまざまな不定時式時計のための機構が生み出されるのですが、そのプロセスで、時間の進み具合の調整を人間が切り替えることで行う、独自のからくり機構を生み出してしまいます。

日に2回、昼夜の進みを主導で切り替える二丁テンプの工夫がそれです。

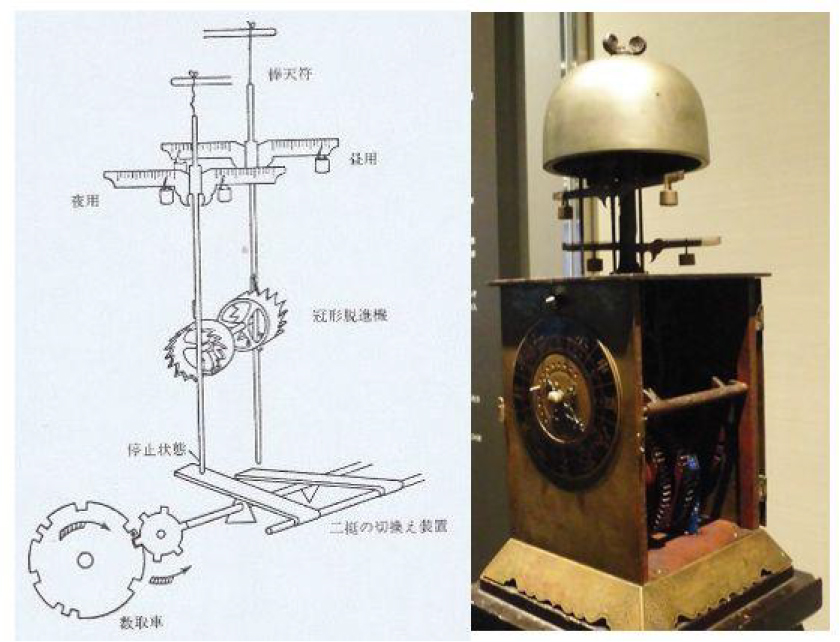

時計はテンプと呼ばれる機械で一定のリズムを刻み、針をすすめます(図6-6)。

不定時の和時計も初期はテンプが一つでした。そのため、時間の進む速さが違う昼と夜のために、毎日、日の出と日没に、テンプのおもりの位置を移し替え、時間の進み方を変える必要がありました。

この面倒さを避けるために施された工夫が、テンプを二つにしてそれぞれ昼と夜のリズムを刻ませ、それを日の出と日没に切り替わるようにすることでした。その機構が採用されて生まれたのが二丁テンプの和時計です。

これを人がほぼ15日おきにセットしなおすことで、昼と夜の時間の進み方の変化を、自動的に切り替えて調整することは可能になりましたが、日一日と変化していく昼夜の長さ、季節の移り変わりは調整できません。そこで、年間を24節句に分けて、2週間に一度、手で調整することで、季節の変化に対応させたのです。和時計の図で、テンプに刻まれているギザギザのミゾがこのための目盛です。

前述のように、日の出の時間は、明石の夏至の日には四時四六分、遅い冬至には7時02分と、年間で2時間以上、1月に20分、1週間で5分ほど変化します。この変化までは自動で処理できず、2週間に一度、手でおもりの位置を調整する必要がありました。

こうしたからくりを組み込む工夫と技能があったことも驚きですが、それ以上に、この難解な課題に対して、何とか工夫をしてそれを可能にしてしまおうとする職人の業のようなものに興味を持ちます。

これを、仕組みや設計の問題として解決するのではなく、現場の技能力でカバーすると言い換えると、そのまま、現在もあちこちの工場で日常的に起こっていることでもあります。これも日本人のDNAみたいなものかもしれません。

好奇心と技のスパイラルが生むからくり

それにしても、こうした緻密な工夫と技はどうやって生まれたのでしょうか?

ずいぶん前のことですが、名古屋・御器所の伝統的なからくり人形師八代目玉屋升兵衛さんのアトリエをお尋ねしたことがあります。玉屋升兵衛さんは、初代からくり師萬屋仁兵衛の流れをくむ八代目です。

現在は代が変わって九代目が継がれていますが、八代目玉屋升兵衛さんは、寛政8年(1796年)に土佐藩の細川半蔵が書かれた『機巧図彙(からくりずい』(*⑦「からくり」(立川昭二 ものと人間の文化史、法政大学出版局)の中の、茶運び人形など、いくつかを復元しているほか、祇園祭りの山鉾で長い間動かずにあった「蟷螂山(とうろうやま)」のからくりを復活させています。

復元した茶運び人形の機構などを詳しく拝見させていただき、からくり人形に施されている工夫についてお話を伺いました。和時計はこのからくりの技術を活かして作られたといわれています。その意味では時計もからくりの一つです。

『機巧図彙』に収録されているのは、

- 首巻=掛時計・櫓時計・枕時計・尺時計、

- 上巻=茶運人形・五段返・連理返、

- 下巻=竜門滝・鼓笛児童・揺盃・闘鶏・魚釣人形・品玉人形

などですが、木材と麻ヒモ、動力源のぜんまいにクジラのひげなどを使って動力を伝え、精度の高い動きを生み出す工夫は見事で、動作のスムーズさは、見る人を驚かせます。

茶運人形は、前に伸ばした腕をスイッチに使い、掌にお茶を置くと客に向かって動き出し、客の前で停止。客がお茶を手に取って飲み、茶碗を戻すとくるっとまわって元の位置に戻る……というものです。

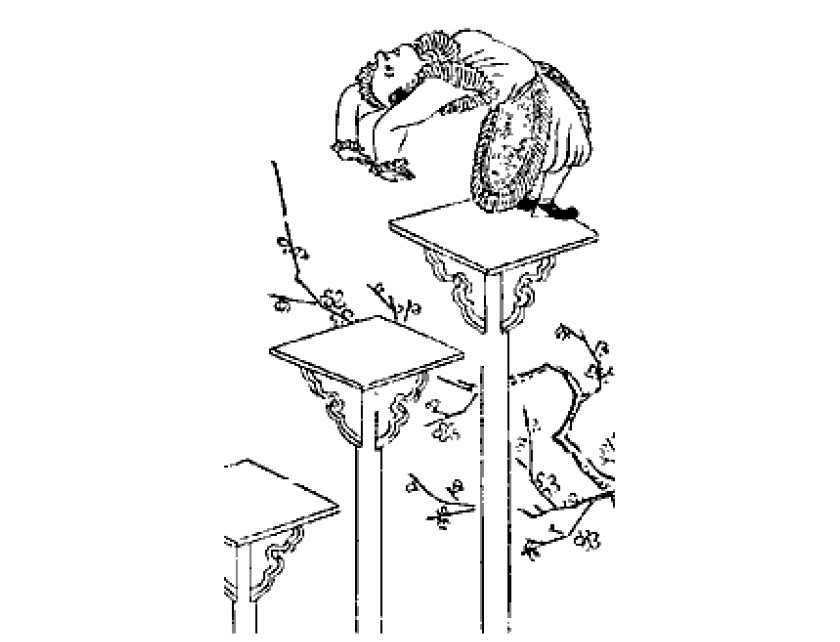

この人形も見た人を驚かせますが、なによりも見た人を驚かせるのは、五段返(ごだんがえり)(図6-7)です。

(『からくり』立川昭二、(「機巧図彙」細川半蔵著)、法政大学出版局より)

独立して五段に配置されたステップを、人形がバク転しながら上から下へ降りてくるもので、なんの支えもない人形がくるくると回りながら台の上を降りてくる仕掛けに、見た人々は、どぎもを抜かれたのではないかと思います。ロボットを知っている現代人でさえ、そんなことを、マイコンを使わずに機械的な構造の仕掛けだけでさせようとはなかなか思いつきません。

細工の緻密さにも驚きますが、なによりも、おもりに水銀を使い、ガラス管の中の水銀を体の傾斜で移動させ、体をバク転させる工夫は、斬新です。喜んで見る庶民がいて、からくりの工夫も生まれます。

つくり方に強い関心を持つ好奇心旺盛な庶民が、こうしたからくりを目の当たりにして、仕掛けがどうなっているのか、いぶかしがりながら口角泡を飛ばして推論し合う姿が目に浮かぶようです。水銀の存在そのものが一般的にあまり知られていませんから、庶民をあっと言わせ、催し物は人気を博しただろうことは、想像に難くありません。

アイデア・美しさを活かす匠の技能

もともと和時計職人と言われていた竹田近江が、からくり一座の興行を行ったのは、1600年代の中頃からです。ほぼ木と糸だけを使ってこんな工夫をやってのけてしまうすごさは、見事というほかありません。

観客のつくられたものに示す強い関心と称賛の声、からくりを生み出す作り手の技術と工夫、どちらが先でどちらが後か、鶏と卵の論争ではありませんが、お互いが相互に刺激し合って、からくり技術のスパイラルを高めてきたのでしょう。

こうしたからくりを完成させる裏には、素材や機構・動きに対する深い追求と考察があります。八代目からくり師の玉屋庄兵衛さんの名古屋市のアトリエに伺った折に、おびただしい数のノミや彫刻刀を拝見し、その数の多さに驚いたことを覚えています。

「からくりに使う素材は、場所や用途によってカシやヒノキなどさまざま。同じような歯車でも、求める動きでその形が微妙に違います。当然削るカンナもノミも違う。その日の刃の砥ぎ方で、出来上がった歯車や支点の動きが違う」……そんな話を伺った記憶があります。

若いころは能面作りを志していたという八代目玉屋庄兵衛さんが削る人形のやさしい顔が印象的でした。からくり機構だけでなく、人形の顔にも神経を注ぐ、工芸と呼ばれる日本的なものづくりの奥行のひとつです。

からくりに合わせた最適な素材を選び、素材に合わせた最適な道具を用意して加工を極限まで追求した結果、可能になる動きがあります。他の工芸品でもこの点は同様です。

海外の美術館に行くと、意外なところで日本の美術・工芸品と同時に、和製の道具に出会うことがあります。その多くは、江戸時代の南蛮貿易で売買されたり、明治時代初めに日本にやってきた人たちが収集して持ち帰ったものですが、完成品の工芸品としての質の高さが群を抜いているだけでなく、さまざまな道具に見られる工夫とていねいな砥ぎや修復などの手入れのていねいさに驚かされます。

この道具の工夫と手入れがあって初めて高度な完成品があることがよく分かります。その結果作られる緻密さは、現地の細工物を見て実感していることもあって、感動的ですらあります。

それは、美意識やアイデア・発想といった芸術的な創造力だけでなく、目を見張るような細工、洗練された色づかいと美しさ、そして何よりも、最後まで手を抜かずに仕上げられたていねいさに感動します。芸術品、アートというよりも、技巧を極めた工芸品という呼び方がふさわしいことを実感します。

有言実行より不言実行、理論より実践技術にこだわり

漆細工や螺鈿(らでん)などは言うまでもありませんが、刀剣や根付、帯留め、クシ・かんざし、陶器なども実用的な機能と美しさを求めて生み出された工芸品の一つでしょう。

武器としての日本刀は、実際にいざという時に、強靭さと十分な殺傷能力を発揮できなければ意味がありません。その意味で、切れ味と強さが最も求められた道具です。刀と刀がぶつかった時に、どちらが折れずに機能するか、その強靭さは刀剣としての生命線です。

形としてシンプルでありながら、鍛えた鋼の肌目、刃に現れた特有の文様など、その美しさは息をのむほどです。刀身だけでなく、鞘(さや)や柄(つか)に施された工夫や細工の奥深さもまた同様です。

日本刀は武器です。握る手が滑らないように、ぎざぎざのあるサメの皮を柄に巻くそうです。鮫皮の種類にも色々とあって、装飾的な価値を含めて、最高級のものは日本にはないので、わざわざ南蛮貿易で東南アジア産のものを輸入して使ったと言われています。

単なる芸術品としてではなく、武器としても並はずれた機能を備えた完成品を追求すると、柄に巻き、持ち手が直接触れる素材についても、そんなところまで求めてしまう、そのあくなき行為こそ、日本の伝統技術の真骨頂と言っていいと思います。

芸術と実用性を兼ね備えた工芸品が生まれるためには、そうした気が遠くなるような機能・美への追求があるのです。

刀身の鋼についても同様です。強靭で美しい鋼を作る熱処理や鍛造のプロセスにも、独自の技術上のノウハウがたくさんあります。そうした鋼づくりの刀工・鍛冶職人たちの匠の感性と洗練された技が、受け継がれていく過程で試行錯誤と工夫が加えられ、ブラッシュアップされていきます。

しかし、「鋼」を作り出す技術が、科学として追求されることはありませんでした。あくまでも刀を作るために必要な「強靭な鉄」を造り出し、美しい刀剣として完成させる実務技能に徹しているのです。

アメリカの金属学者で技術史家のC・S・スミスは「日本の刀の仕上げは金属組織学者の卓越した金属芸術である」といい、

「日本人は物理や化学の法則の世界にはほとんど寄与しなかった反面、いい鋼を作り、すばらしい熱処理・加工の技術を展開するというかたちで、経験的な手作りの知恵を古くから生み出してきた」(*⑧「江戸の技術思想」(『江戸のメカニズム』収録 たばこと塩の博物館)

と書いています。そして、その技術は岐阜県関市、新潟県燕市・三条市、大阪府堺市などの現代の刃物づくりに生かされています。

私たちは、なぜそうなるのか(why)という真理を追究するのではなく、どうすればそうなるのか(How to)ということに関心を持っているようです。これは、封建制度の下で、なぜ?という疑問を封印せざるを得なかった結果なのでしょうか。

確かに、日本人は理学よりも工学、実技・技術を重視する性癖があり、理屈より具体的な行動に重きを置くところがあります。たとえば、前掲の「からくり」(法政大学出版局)では、北陸・金沢の北にある大野港に住む大野弁吉(中村弁吉)というからくり師について、こんな話を紹介しています。

密貿易で北陸の港にも外国から珍しいものが来ると、かれは現物を見せてもらう前に、どんな動きがするものかだけを教えてもらうそうです。それだけを聞いて家に帰る。そして機構を考え、翌日出かけて行って、「それはこんな構造のものではないか」と考えた結果を伝え、実物と合わせてみる、ということをしていたそうです(⑨前掲「からくり」 法政大学出版局)。

つまり、からくり師というのはそんなふうに、頭の中にいろいろな工夫のタネを持っている人たちだったということです。

欧米の人たちは、「有言実行」に高い価値を置いていますが、日本人は逆に、「不言実行」を尊び、理屈が勝る人間を頭でっかちと称して嫌うところがあります。そんなところも原理原則や科学の探求に向かわず、ひたすら実践にのめり込んでいく、匠を生み出す土壌が作られてきた要因かもしれません。

最新情報

最新情報