ものづくり日本の心

第7章:日本人の創造力と独創力

文:梶 文彦写真:谷口 弘幸(Penthouse STUDIO)

■目次

日本人の独創性

ここまで日本人のものづくりに対する意識や考え方、働き方を見てきましたが、日本のものづくりという点で外すことができないテーマがあります。それは、ペリーの日本遠征記をはじめ、多くの外国人から指摘されてきた、「日本人は創造性に欠けるが、細工の精緻さには驚かされる」というフレーズにある、「日本人は創造性に欠ける」という課題です。

江戸末期の日本を訪れた多くの外国人から、日本人は、創造性、独創性に欠けるが、緻密な加工をする力は目を見張るものがある、と言われてきました。

現在においても、製造業のQCD(品質/コスト/納期)の能力、つまり、緻密に加工し、組み立てた高品質な製品を低コスト・短納期で作るという能力は、他の国々と比較して日本の企業の顕著な特徴と言われます。

そして、日本人には、巧みに作り上げる技能はあるが、独創的なものをつくる創造力に欠けるという声もまた、海外・国内を問わず、というよりも、むしろ国内でも多く聞かれてきました。いま、模倣天国と非難されている中国の姿に、第2次大戦直後の1950-1960年の日本の姿を重ねる人もいます。

製造業にとって、

- 「What」何を作るか(プロダクト、商品・商品企画)と、

- 「How to」どのように作るか(プロセス、作り方・生産技術)

の二つは、いわば車の両輪です。

この両輪がスムーズに回転することでものづくりは未来に向かって前進しますが、商品開発やプロセス開発の原動力になるのが、創造力とQCDを実現する力=生産技術力です。

この創造性とQCD能力は、日本の特徴を語るときに、例えば、創造的なものを生み出す力はあまりあるとは言えないが、高品質、仕上がりのきれいさは他の追随を許さない日本の独擅場である……というように、対で語られることも多いようです。

戦後の高度成長期に、日本の研究者たちは、外国で生まれた研究成果を取り入れて応用してきました。そのため、一時期までは、日本の製品と言えば、「模倣」品といわれて、日本の研究者たちには独創的な研究をリードする力はないと言われ続けてきました。いまでも製造業の経営者に聞くと、日本人の課題は創造力、研究開発力にある、という人は多いようです。

かつてトランジスタの品質向上に貢献し、エサキダイオードを生み、トランジスイタラジオ、テープレコーダー、ウォークマンを開発し、日本の電子産業が先端技術で世界を席巻した時代もありました。果たしてほんとうに日本人に、創造力はないのでしょうか? この点を少し考えてみましょう。

科学先進国は時代とともに変わる

研究開発・科学技術研究は、過去の積み重ねという基礎の上に成り立ちます。トップに立つためにはそれなりの土壌と環境が必要で、先進国以外の国で、優秀な科学者がいるからといって、それだけで世界のトップに並ぶ成果が出せるというわけではありません。

たとえば理論物理などの世界では、チームや環境としてではなく、個人の力でできること、組織的な土台なしでも個人の力で、ある部分突出した発想・研究は可能ですから、一九四九年に湯川秀樹が中間子の理論でノーベル賞を受賞するようなことが可能でした。

しかし、国として科学的な成果を生むには、周辺技術・研究の蓄積など総合力が必要ですから、ある国が科学的な総合力をもてるかどうかは、歴史の流れにも大きく左右されます。

日本人に独創性があるのか/ないのか、日本は独創的な成果を生むことができるのか、という議論をする際に、「歴史的な流れを見ることが重要だ」というのは、北海道大学大学院教授で科学史が専門の杉山滋郎です。

杉山は、著書*①『日本の近代科学史』(朝倉書店)のなかで、日本はこれまで欧米の進んだ科学や技術を導入することに汲々としてきたが、そのことを根拠に日本人には独創性がないとの議論もされてきた。しかし、欧米がいつも科学の先進国であったわけではなく、また「欧米」とひとくくりにされる国々の間でも、科学・技術の先進国はたえず移動していた……と前置きして、以下のように書いています。

「17世紀半ばまではイタリアが科学研究の中心であったが、後半になるとイギリスへ、1800年頃にはフランスへ、1800年代後半にはドイツへ、そして1930年代に入るとアメリカへと科学の中心が移動した。それに応じて、科学を志す人たちはイタリアへ、イギリスへ、フランスへ、ドイツへと遊学の旅に出た。19世紀の前半にはフランス語の読み書きと会話の能力が要求され、19世紀後半からはドイツ語の能力が要求された。イギリスの代表的な専門科学雑誌Philosophical Magazineには、フランス語やドイツ語で書かれた論文を英語訳したものがたびたび掲載された。また第2次世界大戦後にアメリカの科学・技術が世界的に優位に立つことができた背景には、ヨーロッパからの「亡命科学者」の存在がある。

こうして見ると、科学の後進国はみな、先進国から科学の成果を必死に学び取って先進国に追いつこうとし、うまくすると追い越していった、それが歴史の「常態」である。先進国から科学や技術をひたすら導入することがただちに独創性の欠如を意味するとは思えない。』(『日本の近代科学史』(朝倉書店))

これは言い換えれば、開発途上国にいきなり独創的なものを生み出せと言っても無理な話で、それなりの成果を生み出すためには学んで力を蓄える期間が必要だということでしょう。これはまさに、日本が開国以来経験してきた道でもあります。問題は、学ぶなかから、独創的な研究が出てくるためには、どのような環境づくりが必要なのか、そして、成果を生みだすためにどのような孵化装置が必要なのかということです。

そうした科学技術力は、学んで発展させることができるのか、その期間はどのくらいを必要とするのか、そこに国民の持つ基本的なベース能力・資質が問われるのではないかと思います。

こうしてみると、あまり発展のない停滞していた期間とみなされていた江戸時代が、意外と、開国すると西欧の最新技術を猛烈な勢いで吸収し、展開するに必要な力を蓄えた期間だったのかもしれないということに気が付きます。

未だ創造的能力を誇る能はず

伊藤博文は、サンフランシスコでの日の丸演説の前年の一八七一年に半年ほどニューヨークに滞在し、法律の調査をしていますが、すでにその時には、アメリカで1856年にペリーが提出した合衆国議会版『日本遠征記』(原題:Narrative of the Expedition of An American Squadron to the China and Japan etc.)が発刊されていました。

アメリカがどのような経緯で日本に開国を迫ったのかについては、草思社文庫『日本1852 ペリー遠征計画の基礎資料』(原題:Japan: An Account, Geographical and Historical, From the Earliest Period at Which the Islands Composing This Empire Were Known to Europeans, Down to the Present Time, and the Expedition Fitted Out in the United States, Etc.(日本:地理と歴史 この列島の帝国が西洋人に知られてから現在まで、及びアメリカが準備する遠征計画について 1852年、C・マックファーレン著 渡辺惣樹訳 草思社文庫 2016年に紹介されていますので、ご興味のある方は参照ください。

当時のアメリカは、日本を鎖国から開いたのは自分たちだという意識もあって、日本への注目が高かった時です。伊藤博文の滞在中に、「日本遠征記」に記載されている内容についてアメリカ政府の関係者たちと議論をする機会もあったのではないかと思います。

その日本遠征記にはこんな一節があります。

「すべてのアメリカ人は、木造の家屋を建築する際に日本の大工達が示した熱棟した枝術、即ち整理の巧さ、接合の滑な仕上げ、床張りの整然さ、窓框、移動式戸板及び幕のきちんとしたはめ方と滑りよさを歎賞した。家屋や公共建築物全体の設計は、構造の細部の仕上げよりも甚だ劣ってゐた。前者は画一的で、叉多分昔の型に従ってゐるのでもあり、叉疑もなく、政府から定められた規格内に創造力が制限せられてゐることを示すものであったが、細部の仕上げは経験が進むに従って獲られた完全さを示してゐた。」(*②「ペルリ提督 日本遠征記(4)」 岩波文庫)

「全体の設計は、構造の細部の仕上げよりも甚だ劣ってゐた」と書かれています。これは言い換えれば、全体を捉える力がない、グランドデザインをする力がないということでしょう。

現代でも、日本のものづくりについて、「大きな絵は描けないが、細部を加工させると見事に仕上げる」……といったことが言われています。ペリーはすでにこの点も見通していたということになります。

そして、設計が劣っているのは、「疑もなく、政府から定められた規格内に創造力が制限せられてゐることを示すものであった」と書いています。つまり、国民の自由な発想を制限するような施策を幕府がとっていたというのです。

このことは、大型船の建造禁止令などからも理解できます。

1635年に出された大型船の建造禁止令では、大きさは五百石船(75積載トン)までが許可されていました。その理屈は、海外貿易を禁止している日本には(とはいえ、支那貿易は海外貿易として扱われず許可されていた)、国内の廻船に使用する程度の大きさの船があればよいので、五百石船で充分、大型の帆船は必要がない、ということでした。

しかし、これでは小さすぎるということで、3年後には改正されて、商船については千石(150トン)までが許されるようになり、千石船とよばれる弁財船がつくられて北前船などに活用されました。

大きさに制限が設けられたのは必要がないということでしたが、これは表向きの言い訳で、実際は、兵士や資材を一挙に大量に搬送できる大型の軍船を建造されては幕府転覆につながりかねない、という為政者側の論理で出された禁令で、歴史的な流れや環境の変化、国家としてのあるべき姿といったことを無視した、まったく内向きの発想です。

もちろん、ある時期には、体制を固めることが最優先されて、そうした施策を取ることも必要でしょう。しかし、長期にわたって、こうした内向きの論理で大きな枠をはめて国民の行動を制限し続ければ、当然、発想・技術はそこで止まり、その国が大海を知らず大きな歴史の流れから取り残されるようになっていくのは自然の成り行きと言えます。

独創を拒む「新規製造物禁止令」

江戸時代には、こうした禁令がたくさん出されています。ぜいたく禁止令などもいくどか出され、庶民はそうした制約の中で、着物でも贅沢禁止で、派手な柄の表がダメなら裏地に凝るなど、抜け道を作って楽しんできました。

わたしたちが自由な発想で工夫するというよりも、むしろ与えられた制約のなかで工夫を凝らして解決策を見出すことに喜びを見出すような性向を身につけるようになったのもうなずけます。

中国では、「上に政策あれば下に対策あり」と庶民の処世術・知恵を揶揄するようなことばがありますが、これはむしろ日本の技術そのものが残された難しい条件の中で生き延びるために知恵を発揮して工夫してきた結果でもあるのと考えるのが正しいのかもしれません。

贅沢や浪費を禁止した「奢侈禁止令」が最初に出されるのは、1716年吉宗が紀州藩から抜擢されて将軍になり、課題であった幕府の財政再建に取り組みはじめてからです。

江戸幕府が始まって、戦争がなくなり、世情が落ち着いてくると、各藩では新田開発を奨励し、税収がふえ、藩の財政も潤います。町人が町に溢れ、余った金が巡って社会が活気に溢れて、爛熟した元禄文化(1688年~1704年)が花開きます。

やがて新田は開発されつくします。しかし、バブルで膨らんだ支出はそのままです。浪費が過ぎて破たんした幕府や各藩の財政を再建するため、幕府は奢侈禁止令をだします。このパターンは江戸時代を通じて、何度か繰り返されることになります。

吉宗の時代に、奢侈禁止令と同じように出された禁止令の一つに、新規の工夫を制限する令があり、これが、その後の江戸時代後半の経済・産業を停滞させた一つの要素になったのではないか、というのは、「第3章 豊かに広がるものづくりの世界」の円周率の計算の項でもご紹介した『日本史再発見』(朝日選書)の著者板倉聖宣です。

バブルで膨らんだ元禄期の後、反動で停滞が続き、1716年に吉宗によって財政再建が行われます。そんななかで1720年に出された条例が、「新規製造物禁止令」です。

新規製造物禁止令とは、後でつけた呼び名で、「徳川実記」には「今日、寺社奉行・町奉行・勘定奉行・勘定吟味役の輩に仰せ下さるは・・・」として、以下のような触れが出されたと伝えられています。

「いま世上に売り買うよろずの品物、何一つ備わらぬこともなきに、なお多く造りださば、人びと身のほどに越えて買い求むるようになり、自ずから家資窮乏し、ついには国の衰えとなるべければ、米穀・薬物のほか衣服・調度のたぐい、こと新しく製し出すはいうまでもなく、たとい有り来れるとも、物数増益することなきようにすべし」(*③『日本史再発見』(朝日選書))。

どういうことかと言えば、穀物・薬・衣類・調度品など新しいものを作り出してはならぬ、よそから持ってくるものは、数を増やしてはならぬと指示しているのです。大阪で「きつねうどん」が評判だからといって、それを江戸に持ち込んではならぬ、というわけです。どうしても、という場合には、「役所に訴え指揮に任すべし」と徹底しています。

同様の指令は江戸時代を通じて都合7回も出されているようですので、禁止令を出しても効き目も根本的な解決にはつながらず、何度も出すハメになっています。それだけ庶民の面白がり、ぜいたく意欲はパワフルで、抑えられてもやまぬ力を持っていたようです。幕府も指示を何度も出すということは、かなり本気だった、つまりは財政がそれだけひっ迫していたようです。こうしたお触れで、新田開発も止められ、経済は大きく停滞することになりました。

50年後の1776年に、平賀源内がエレキテルの実験などを行っていますが、これも直後の1787年の寛政の改革で倹約令、緊縮財政、さらには蘭学までをも否定し、新規開発は大きく制約を受けることになりました。

こうした相次ぐ禁止令が、国民にマインドコントロールのように働き、研究・開発意欲を減退させてきたことは想像に難くありません。以来、「変わったことをしない」、「新しいことはしない」という自己規制の意識が、教育やしつけを通して、わたしたちのなかにしみついてしまっているのかもしれません。

ノーベル賞受賞者数と国民の独創性

新規製造物禁止令の影響がいまだに残っているのかどうかはともかく、日本人も「日本人には独創性/創造性がない」というイメージを持っている人も少なくありません。そう語る姿は、多少自虐的でもあります。

はたして日本人に創造性があるのかないのか、現代のひとつのメルクマールとして考えられるのは、ノーベル賞の受賞者数です。この数字が、そのまま研究開発力・独創性・創造性の証明になるとは思いませんが、ひとつの参考にはなるでしょう。

日本人が初めてノーベル賞を受賞したのは一九四九年の湯川秀樹「中間子の理論」です。

原子核の中で、陽子と電子を結合させる媒介として中間子があると理論的に予想したもので、この研究そのものは、28歳(1935年)の時に発表したものですが、後の研究でそれが証明されて、1949年、42歳でノーベル賞を受賞しました。

その後、長い間受賞者がなく、ものづくりの面では海外の特許や技術を購入して高品質の製品を作るようになったことから、内外で日本は模倣大国とさかんに陰口をきかれました。逆に、それだけ先進国の中で見てもものづくりの技が抜きんでていたということでもあるのですが。

2人目の受賞者は16年後の1965五年の朝永振一郎で、3人目がさらに8年後の73年の江崎玲於奈です。以降、2000年までは、81年福井健一、87年利根川進と、計5人にすぎませんでしたが、2023年現在は、米国籍で米国在住の南部陽一郎・中村裕二の2人を除いても自然科学系で22名と、欧米諸国以外の国では最多の受賞者を出しています。

世界で受賞者数を国別に見れば、物理、化学、医学生理学賞の自然科学系ではアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの4か国が多く、ついで、スウェーデン、スイス、ロシア、オランダ、となっています。日本人はと言えば、22人、米英独仏について第5位です。

戦前までは、受賞者が欧米諸国に集中していたため、合計で見るとこれらの国から多くの受賞者が出ています。そういう事情を念頭においてみれば、日本の授賞者数は、遅れてきた青年としては、かなり健闘していると言っていいのではないでしょうか。

前掲の北海道大学の杉山は、科学・技術の先進国は、歴史の変遷とともにたえず移動していたと書いています。ここしばらくはアメリカの時代が続いていますが、2000年以降に限って、自然科学系3賞(化学/物理学/医学生理学)のノーベル賞受賞者数をみれば、日本人の受賞者は(アメリカ国籍者を除いてカウントしています)、

- 2000年:白川英樹、

- 2001年:野依良治、

- 2002年:田中耕一・小柴昌俊、

- 2008年:小林誠・益川敏英・下村脩、

- 2010年:鈴木章、根岸英一、

- 2012年:山中伸弥、

- 2014年:赤崎勇・天野浩、

- 2015年:梶田隆章・大村智、

- 2016年:大隅良典、

- 2018年:本庄庶、

- 2019年:吉野彰、

の計17人が受賞しています。

これは、米国の54名に次ぐ人数で、次いでイギリスの20名、日本の後は、10名に満たないフランスとドイツが続いています。2000年以降を見れば、日本はドイツ、フランスをしのいで、ノーベル賞の授賞者数は日本が世界第2、3位の位置にいるのです。

なお、基本的な姿勢として、ノーベル財団は、どの国の研究者に授与するか国籍を問うていませんし、また、世界には二重国籍を認めている国も多くあり、受賞者の中にもいます。なので、ここであえてことさらに「日本人受賞者数」をあげることがナンセンスであることは言うまでもありません。

とはいっても、あらためてこうした数字を見てみると、日本人もなかなかのものではありませんか。そして、毎年のように、受賞候補者として多くの日本人科学者の名前があげられていますので、今後も、日本人受賞者は生まれることが期待できます。

21世紀に入って23年目になりますが、ノーベル賞受賞者数世界第2、3位の国に対して、「独創力/創造力はない」とは言う人はいないでしょう。日本人は世界の中でも有数の研究開発力・創造力・独創力を持った国である、と認識を新たにすべきではないでしょうか。

日本人に創造力がなかったわけではありません。独創力がないと言われていたのは、単に基礎的な研究を習得するのに時間が必要だったということです。先進的な研究を生み出すまでの雌伏の時間をへて、やっと成果を生むようになってきたのです。

日本の政府の現今の科学技術行政や教育では今後の科学技術・研究開発力が不安だ、という声も聞こえます。こうした意見も含めて、今後の科学技術政策のあり方を真剣に考える必要があると思います。

アジア地区をみると、世界第2位のGDPとなった中国は平和賞・文学賞で受賞者は生まれていますが、自然科学系では、2015年に抗マラリア薬の発見で生理学・医学賞をした中国人科学者 屠呦呦、1957年に素粒子物理学で物理学賞を受賞した楊振寧、李政道(いずれも台湾)の3人くらいです。

国際技能五輪では常勝国となった韓国も、平和賞が1人いるだけで自然科学分野では受賞者はゼロです。だからと言って、中国、韓国をはじめとするアジア諸国の人々に創造性、独創性がないかといえば、それは違います。10年、20年後の中国・韓国をはじめとした国々がどのようになっているか、全否定できる人は少ないでしょう。

いま、先端研究をめざして世界からアメリカに人材が集まっていますが、何十年か後には、世界中の科学者が中国語を学び、中国留学をめざすようになっている、そんな時代が来ないと言えるでしょうか。

アメリカは「改良・工夫の国」から「科学技術大国」へ

いま、世界で最も創造力と独創力を発揮している国はどこかと言えば、アメリカという意見に異論はないでしょう。ノーベル賞の授賞者数や海外からの留学先としての人気も圧倒的です。そして、化学研究の核になっているのは、世界からアメリカに研究環境を求めて集まってきた人たちです。

そのアメリカが、どのような経緯をたどって現在に至ったのかをみれば、創造力や独創力がどのようにして獲得されていくのかが分かります。

第1章で、かつてのアメリカ職人の仕事ぶりをご紹介してきました。

その際、アメリカ人たちは、

- ヨーロッパの発明は巧みに実用化される。

- 人々は勤勉であるが、発明者たちはほとんどいない

- この国の人は生まれついての職人である

- 職業が喜びを構成し勤労が楽しみをもたらしている

- この国の職人は、常に改良を施す。何時も何か新しい工夫を凝らしている

と言われていたのです。

150年ほど前のことですが、アメリカは、創造性・独創性よりも、ヨーロッパで発明されたものに改良をくわえて、もっぱら実用品づくりに力を発揮する国であったことが分かります。

そのアメリカが、文明の発達とともに力を蓄え、改良・改善から次第に新しい発明・発見へと力を発揮してきました。ヨーロッパで生まれた知識や文化をいち早く学んで取り入れ、やがて自ら創造し、独創力を発揮するようになっていったのです。

前掲①『日本の近代科学史』で杉山滋郎が述べたように、科学の後進国はみな、先進国から科学の成果を必死に学び取って先進国に追いつこうとし、うまくすると追い越していった、それが歴史の「常態」なのです。先進国から科学や技術をひたすら導入することがただちに独創性の欠如を意味するとは思えないのです。

わたしたちはともすると、一時的に教えられたこと、刷り込まれたことを、そのまま盲目的に信じるという性癖があります。もう少し、歴史の流れや時代の変化に目を向けて、絶えず自分たちのありようを冷静に見つるという習慣を身につける必要があるかもしれません。

少なくとも、創造性という点でも、もっと日本人は自信を持っていいと思います。

伊藤博文は、サンフランシスコでの日の丸演説(「第2章 日の丸演説」参照)で、

「日本は、猶ほ未だ創造的能力を誇る能はずと雖(いえど)も、経験を師範とせる文明諸国の歴史に鑑み、他の長を採り誤を避け、以て実際的良智を獲得せんと欲す」

と述べています。

「未だ創造的能力を誇る能はず」であって、文明諸国の実際的良智を学ぶことで追いつくと述べているのです。その叡智と誇りに拍手を送りたいと思います。

打出の小槌と魔法のランプ

データから見れば、文句なしに現代の日本は欧米先進国に匹敵する創造性を持った国といってもいいでしょう。とはいえ、そういわれると、果たしてそんなに私たちは独創的なのだろうか?と一抹の不安も覚えます。

創造力、独創力によく似た能力にもう一つ空想する力があります。この空想力もまた、創造性に大きな影響を持っているのではないかと思います。どこが違うのか広辞苑には以下のように説明されています。

- 創造:新たに造ること、新しいものを造りはじめること←→模倣

- 独創:模倣によらず自分ひとりの考えで独特のものを作りだすこと

- 空想:現実にはあり得るはずのないことをいろいろと思いめぐらすこと

○○力というのは、それぞれを行う力ということですね。「創造」だけに反対語が記されていて、「模倣」と書かれています。模倣の反対が創造ということです。

創造と独創は、自分ひとりで行うことを除けば、新しいものをつくり出すということは共通しているようです。

そこで空想力ですが、他の2つと大きく違う点は、他の2つが「つくること」を含んでいるのに対して、空想は「思いめぐらすこと」で、独創には現実にありうるかどうか、可能かどうかの制約はないということのようです。現実にないものを作れば創造、独創になり、ものができなければ空想に過ぎないということになります。その意味では、創造、独創の入り口にまず、空想があるということでしょうか。

これまで、日本人はものづくりに際して、スケールの大きさや革新性を優先して作るよりも、コンパクでこぎれいに整備された問題の少ないものづくりを愛する性癖があると紹介しました。それには「空想力」がかかわっているのかもしれません。

研究開発などの際の創造性と独創性の規模を考える出発点として、あり得るかどうかを度外視して、どれだけのスケールで空想できるか、そんなことも重要な気がするのです。

作るという行為は、自分の頭の中でイメージしたものを実現することを目標にして、それにいかに近づけるように工夫・加工する試みだとすれば、日本人が頭の中に描くイメージそのものが、コンパクトなものだということになるのでしょうか。

国語学者の金田一春彦は著書(*④『日本人の言語表現』 講談社現代新書)のなかで、

「神話学者松村武雄氏は、日本人の昔話の特色を3つあげ、その第一に、構想の小さなことをあげている」

としてアラビアンナイトと一寸法師の話を比較して紹介しています。

アラビアンナイトに、アラジンの物語があり、そこに「魔法のランプ」が出てきます。

ランプをこすると、魔神が出てきて、その魔神がランプをこすった者の望みをかなえてくれる、というものですが、さすがに大平原の国で生まれた物語です。一度こすっただけで大都会を望み、出現させています。

一方、一寸法師は鬼を退治して「打出の小槌」を手にします。小槌も振れば望みのものを出せるという魔法のランプに匹敵する無限の性能を持っているはずなのですが、この小槌を使って一寸法師が現出させるのは「人並みの身長と、1回分のぜいたくでもなさそうな食事」の2つだけです。

金田一春彦は「何と欲のないことか」と書いていますが、このあたりが日本人の空想力の限界でもあるのではないかと思います。

そこで描かれている一寸法師の人間像が、つまりその程度の夢と希望しかもたない人物ということかもしれません。このスケール感の違いは、ことばとしての表現力にもかかわってくると思います。日本人の誇張からはとても「白髪三千丈]は生まれてきません。

第6章でご紹介した、座礁したオランダ船を引き揚げたきえもんの要求も、帯刀を許されることとオランダの帽子と2本のキセルでした。

おなじみの民話で、鶴が命の恩人に果たす恩返しも、自分が織った一棹のきれいな布にすぎません。これまで、そのことに日本人は違和感を持たずに来ました。

創造性、独創性の出発点として、思うだけならば、現実離れした大きなスケールの空想力もほしいところですが、このあたりが日本人の今後の課題ということになるのでしょうか。

近代化を可能にした読み書きの土壌

独創性に欠けると言われながら、日本は経済大国と呼ばれるようになり、科学技術の面でも、ノーベル賞の受賞大国に成長しました。いまにしてみれば、殖産興業、ものづくりの面でみると明治以来の道のりは紆余曲折があったものの、あたかも、あらかじめ設置されたレールの上を行くがごとく走ってきたように見えます。

帆船や櫓で漕ぐ和船しかなかった江戸時代末期の日本で生まれ育ち、巨大な蒸気船を前にした若き政治家たちは、欧米トップに並ぶ経済大国というゴールをなぜ描けたのか、そこへのロードマップをなぜ設定できたのか、わたしには、非常に不思議でした。

「第2章 日の丸演説」でご紹介したように、1872年、岩倉使節団に参加した伊藤博文は、太平洋を横断して到着したサンフランシスコのホテルの歓迎パーティで、

「西欧の科学を学び、日本は近い将来、トップに追いつき追い越したい」

と主張しました。

そして、明治の初期に若き政治家たちが目指した殖産興業への道程は、それなりのロードマップで実現されました。

いきなり文明社会の技術開発レースに、大きく周回遅れで飛び入り参加した日本が、トップに並ぶと宣言したその自信はどこから来るのか、大きな疑問でもありました。

明治維新を迎えて西洋文明が大量に入って来るに際して、それらをしっかりと受け止め、大きな混乱もなく導入・利用できたのには、それなりの土壌が必要と思います。

そうした土壌の一つとして、ペリーに「読み書きが普及していて」と指摘された教育程度の高さもあげられるでしょう。

当時来日した多くの外国人たちが、表現が違っても口をそろえて「日本には読み書きできない人間や、祖国の法律を知らない人間は一人もいない」と言っています。

四ハイの蒸気船に玄関を叩かれて、戸を開けてみたら自然科学の進んだ知識やその応用技術、さまざまな新しい文化が、堰を切ったように入ってきました。

それらを見た日本人は、いずれも考えられない質の高さと物量の豊富さに驚き、その格差に圧倒されたことから、日本の社会は知識・文化レベルも低く、庶民には科学性もまったくなかったかのように喧伝されてきましたが、この時期に来日した外国人たちの目には、必ずしもそうは映らなかったようです。

明治初めにやってきた外国人の中には、日本人の行動や習性から日本人には技術的な素養があることを発見した人たちも、かなりの数います。

こう書くと、そんな意見ばかりを集めていると非難されかねませんが、その後の日本の技術史における貢献度を見れば、探さなければ見つからないくらい少数意見だったとはいえ、そうした意見が正鵠をついたものであったといってもいいかもしれません。

あなどれない「漢学」の素養

「第3章 豊かに広がるものづくりの世界」でも、ペリー『日本遠征記』の一節で日本人の素養についてご紹介しました。

明治初期に日本人に工学を教え、教育上の支援をした人間として、1873年に明治政府に請われてイギリス人教師8名を率いて来日し、技術者養成の高等教育機関の創設の任務を帯びて工部大学校の創設にあたり教頭を務めたスコットランド人のヘンリー・ダイアーがいます。

あまり知られてはいませんが、ダイアーは9年間にわたって技術者教育や公共事業の発案、計画づくりに参画し、「わが国近代科学技術教育の父」ともたたえられています。そのダイアーは著書*⑤『大日本』(実業之日本社)の中で、

表面的な日本社会の姿を見て、「日本人に独創性が欠けているという非難は、皮相な見方で公平ではない」

と述べています。

明治の初め来日した外国人は、遠く離れたファー・イーストの未知の国にやってこようという人材ですから、それぞれ一物をもった人材ということができるでしょう。

開港間もない江戸末期の1861年に横浜にやってきて、外国人向けの英字新聞、『ジャパン・ヘラルド』の編集長に迎えられ、のちに自身でも日刊『ジャパン・ガゼット』、『ファー・イースト』などを刊行したジョン・レディ・ブラックもまたそういう人材といえると思います。

彼は、平凡社東洋文庫に収容されている『ヤング・ジャパン(平凡社)』を著していますが、なかでこんな話を紹介しています。

「見習通訳官として、英語に急速な上達ぶりを見せているある日本人に、私は『英語をどう思うか』と聞いて見た。『これは文明語です。日本人全部がこれを学ぶようになるでしょう』と、その日本人は答えた。それから何かよい考えが浮んだかのように、彼は卓上のびんをつかんだ。コルクの栓がびんの口から落ちない程度にさしてあったので、栓はまだ一インチくらいも突き出ていた。栓の頭に手をおいて、『今日、イギリスはここにある』と彼はいった。それから、びんの底から二インチくらいの所に手をおいて、『日本はここです、一〇年後にもイギリスは頭のところにいるでしょう。しかし』と、びんの首のところに入っているコルク栓の下側に手をあてて『日本はここに来るでしょう』と語った」。

(*⑥『ヤング・ジャパン(1)』J・Rブラック 東洋文庫156 平凡社)

見習通訳官といえば、真っ先に新しい知識を学ぶ立場にあります。ふつうは、初めて見・聞く新しい知識・技術に圧倒され、かぶれて西欧信者になるというのが普通ですが、その見習通訳官さえ、「近いうちに日本は西欧に追いつく」という。この自信はどこから来るのでしょうか。

続けてブラックは、以下のように書いています。

「この話は、日本が諸大国に列する適応性をもっている、見事な自身だった。また確かに、おめでたく描かれた野望でもあったろう。10年はとっくに過ぎたが、日本はまだ彼が予言した位置にはいない。しかし・・・おそらくはほどなく、この日本人の夢が実現に向かって、一層進むのを、われわれは知るだろう。」(前掲(*⑥『ヤング・ジャパン(1)』)

それまでに学んだ自らの素養から考えて、はるか高みにあると思われる、西欧の技術に対して、恐れることなく、私たちも近いうちにそこに到達できると考える根拠はどこにあったのでしょうか?

見習いとはいえ、通訳官として登用される人材は士族でしょう。それまでの侍の教養の基本と言えば四書五経の素読と問答です。それまで彼が学んできた漢学などの素養が、きわめて自由な発想を促し、偏狭に陥るのではなく、広い視野で森羅万象を受けとめ、考えられる柔軟さと広がりを持たせていたことを示すものといえます。

旧態依然とした教育と思われていた江戸時代の四書五経などの素読と問答が、あるいは、こんな柔軟さを持った人材も育てていたということに驚きます。漢学の素養おそるべしです。

庶民の学習意欲は日本の伝統文化

明治維新当時、つまり江戸末期の識字率を見てみると、世界的にも日本は高い方だったというのは、世界に学者の共通認識でもあります。高い教育が施されていたといわれるアメリカなどでも、そうした教育が行われていたのはごく一部の人たちで、決して全体のレベルが高かったわけではありません。

一説に1850年ころの識字率は、

- ロンドン市民が20パーセント程度、

- パリ市民で数パーセント

と言われていますが、江戸の町では70パーセントを超え、日本全体でも40~50パーセントという説があります。

先進国である欧米諸国と比べても、江戸末期の日本人の識字率は非常に高かったのです。これを支えたのは寺子屋です。

「江戸時代は、一種の生涯学習社会であったと評価できる」

と述べているのは日本女子大教授の入江宏です(*⑦「現代農業」増刊『すべては江戸時代に花咲いた』)。

そして、英国ノッチンガム大学の教授で成人教育学の権威であったE・トーマスは、

「日本の社会教育の歴史と現状を調査し、その特徴は市民教養教育にあり、それは日本の伝統文化に属するものである」

(前掲「現代農業」増刊『すべては江戸時代に花咲いた』)

と紹介しています。

寺子屋は、江戸時代になって幕藩体制が固まり、庶民が落ち着いて生活ができるようになって生まれました。最初は寺僧の余業のようにして京・江戸から始まり、次第に地方に広がって、1800年代には全国で1万5千件くらいに達していたといわれています。

小説ではありますが、井上ひさしの「京伝店の烟草入れ」にも、「化政期の貸本屋は600余」と書かれた一節があります。化政期(文化・文政期:1804~29年)は、元禄と並ぶ文化の爛熟期で、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』などが発刊された時期です。

当時の貸本屋は、店を構えているというのではなく、棒手振りといっててんびん棒の前後に本箱をつけ、これを担いで町を練り歩き、得意先を回る貸本が中心です。

武家屋敷や大店だけでなく、あるいは、長屋の井戸端会議にも出向いたかもしれません。瓦版が飛ぶように売れ、貸本屋が商売として成り立ったのは、それだけ文字を読める、レベルの高い成熟した読者がこの時代に多くいたということでもあります。

利益を期待しない学習――生涯学習先進国

寺子屋を語るときに、対比としてよく各藩の教育機関として藩校が話題になります。藩校は寺子屋より年齢が高い武家の子弟を対象にした成人教育機関であり、多くが維新になって学校として改革されました。小学校や県立高校が旧城跡に設置されているのはこの名残です。論語や漢学を教えた私塾も、多くは藩校と同じで成人学習機関です。

こうしたさまざまな形での教育が、江戸時代を通じて活発に行われましたが、そこで学ぶ人たちのねらいは、読書そろばんを学ぶことで職業につく機会を得ようとする意味はありましたが、基本はあくまでも教養を身に着けることにありました。

たとえば、中国でも多くの人たちが日本の藩校や私学と同じように論語や四書五経などを学びましたが、儒教などの基本的なねらいは役人への登用を目指したり、役人への登竜門である「科挙」受験を目指したりするものでした。欧米の教育もどちらかと言えば、教育を受けることによって地位や収入の増大をめざした投資型・資格取得型です。

それに比べて、日本では教育は、利益を目的としたものではありませんでした。庶民の寺子屋での学習を含めて、教育を受けるということが、経済的な対価や資格取得などのメリットを求める目的ではなく、あくまでも個人としての教養を高めること、自身の人間性や品格を高めることがねらいであった、という特徴がありました。

前掲の「現代農業」増刊『すべては江戸時代に花咲いた』で入江は、「日本では伝統的に、生涯にわたって人格を修養し、精進して芸を磨くという考え方があった」と書いています。

最近のことばでいえば、リベラルアーツ教育ということになるでしょうか。

世界を見ても日本の特徴として一般社会人を対象にしたカルチャーセンターなどが人気で、各新聞社の系列会社が行っている講座はどこも盛況だということがあげられます。受講生の中心は学ぶことを楽しむ人たちで、利益誘導型はわずかです。

元慶応義塾大学教授で教育学者の村井実は、明治維新以後の日本の目覚ましい近代化の根源力が、すでに江戸時代の教育にあったと主張して、「江戸時代の教育」を著したイギリス人ドーアを紹介しています。

ドーアによれば、

「江戸時代の教育が、たんに「善い武士」「善い百姓」「善い町人」の教育に止まらず、常に、「より善い武士」「より善い百姓」「より善い町人」への教育であり、その意味で人々に向上の意欲を育て上げることができた。・・・・それが明治以後の日本の発展を、他に類をみないほどのものにしたと指摘している」(⑧「現代日本の教育・改訂版」村井実、NHK市民大学叢書37)。

と紹介しています。

言い換えれば、寺子屋や藩校での教育は、いまでいう生涯教育にあたり、このほかにも江戸の町では、さまざまな社や社中、連、講などが広く行われていました。プログラムは多様で、国学、蘭学、和歌、俳諧、さらには和裁や生け花、茶の湯、三味線、琴、小唄・端唄・浄瑠璃など、芸能の家元制度まで多彩な組織を形成していました。

男子だけでなく町家の妻女なども同様に、こうしたものを趣味のサークルとして楽しんでいたようです。町にこうした習い事を教えるお師匠さんがいて、特異な存在ではありましたが、芭蕉が俳諧師として自立できる状態でもあったこともその一例でしょう。

寺子屋での教育は、論語などの素読が主でしたから、科学的な知識は後れをとっていたとしても、江戸時代末期の庶民には、新しい西洋の知識を受け入れ、消化するための基礎的な素養は十分あったと理解していいでしょう。

シャレ・むだ口・ナゾときを楽しむ知的社会

話芸・言葉あそびはそれぞれの国に特有な文化がありますが、特に日本では、とんち、ダジャレ、地口、ナゾかけ、川柳、むだ口、判じ物・・・など、庶民も楽しむものとしてさまざまなものがあります。

「おやじギャグ」など、周囲の迷惑を顧みない、独りよがりの悪ノリ・・・のように言われることが多いのですが、「おやじギャグ」という表現の中にも、「面白くも何ともないのに、一人でよろこんでいる困った人」などといわれる半面、けなしながらも周囲を和やかにすると大目に見て許している周囲の温かい目があります。こうしたお年寄りの存在をゆるす、あるいは期待する文化も、日本独特のものでしょう。

日本は、漫才や落語といった芸が盛んです。どこの国でもこうした笑いを芸にする芸人はいますが、その多さ、日常的に笑いの文化が芸として受け入れられている世界でも珍しい国といっていいのではないかと思います。こうした文化は、三河万歳などがご祝儀の現場などでもてはやされてきた伝統にのっとったものでしょうが、特に言葉遊びは、世界でも珍しい文化といってもいいのではないかと思います。

日本には多様な言葉遊びがあります。

やさしいところでは、「隣の家に囲いが出来たんだってなぁ――へえ(塀)、」「カッコイイ(囲い)」といったところから、「このはしとおるべからず」といわれた一休さん、「はし(端)ではなく、真ん中を渡った」・・・などのトンチなどがあります。

「たいしたもんだよ蛙のションベン、見上げたもんだよ屋根屋のふんどし、結構毛だらけ猫灰だらけ・・・」など、寅さんの香具師の口上でおなじみのむだ口、地口あそびなど、日本人のことば遊びは実に多様です。

- あたりき車力、車曳き

- アリがとうなら、ミミズははたち・・・

- きたかちょうさん、待ってたホイ

- 飛んで火にいる夏の虫

…など、なじみのむだ口もかつてはよく聞かれたものでした。

『ことばあそび辞典』(東京堂出版)という本があります。なぞ・考え物・地口・むだ口・無理問答・回文・舌もじりなどユーモアとしゃれにあふれた江戸時代の言語遊戯を集大成したものですが、これを見ると、いかに日本人が、言葉遊びを多様に楽しんでいたかが分かります。

なかに、なぞかけ、「判じ物」というのがあります。

絵や文字、飾りなどを掲げておいて、その意味を問うものですが、江戸時代には、人の多いところでそれらを掲げて、通行人に答えを求めたようです。なぞかけです。

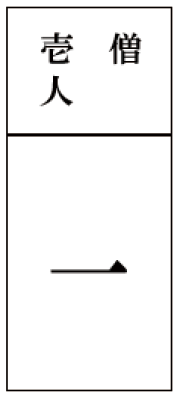

例えばこんな図をかかげます(図8-1 ナゾかけ)。

答えを知りたい人間は、なにがしかの金を払って、答えを教えてもらう、というわけです。問題はこの「一」はなにかというもので、上の僧、壱人はヒントです。

答えは「お寺の小僧」。その心は、一にしんぼうを加える(タテに1本加える)と十字(住持)になる、しんぼうを辛抱と心棒にかけ、十字を住持にかけているのです(⑨『ことばあそび辞典』(鈴木 棠三 東京堂出版(「守貞漫稿」より)。

海外でも、マザーグースなど、ことば遊びを扱う書籍などもよく知られていますが、こんなことに金をかけて遊ぶというのは知的な証拠です。しかも、こうした言葉遊びを楽しんでいたのが一部の上流社会だけでなく、往来で通りすがりの庶民を相手にやっていたというのは、日本の社会がそれだけ識字率も高く、広範囲な層がこうしたことを楽しめる知的好奇心をもっていたことを物語っています。

江戸時代の庶民の文化素養・教養の高さ、いまでいうリベラルアーツ力の高さを物語ると言っていいでしょう。江戸時代は封建時代で、武士以外は虐げられていた、という通説とはまるで無縁の、知的な質の高い社会があったということがわかります。

ものづくりを育てた肥沃な土壌

こうして見てみると、明治時代の初期に、西洋の合理性や科学技術・工学に大きく差をつけられた状態で国を開いた日本が、「独創性はないが、見事に仕上げる巧みさがある」という素養をベースにものづくり大国に成長できた理由が、なんとなく見えてきます。庶民レベルの知的な好奇心の高さ、については、海外からきた多くの人間も感心していました。

封建制度で遅れていたと思われる江戸時代が、実は、開国してみれば、

- 異文化・新しい文明に対応できるように庶民の識字率が高くなっていた、

- 好奇心旺盛で、学ぶ学習意欲を持っていた、

つまりは大きな変化にも対応できる肥沃な土壌をしっかりと培養していた時代であったということに気付きます。

一般的に私たちが理解している江戸時代は、一部の為政者を除いて、領民に「知らしむべからず、寄らしむべし」という極めて閉鎖的な社会を維持していた時代であったように教えられてきました。

建前上でいえば、学んで知恵をつけることは、権利の主張につながりますので、それを喜ぶ領主はそう多くはない、ということも言えます。なので、一部の英明な人材を除いて、領民が知恵をつけて啓蒙されていくことに、幕府や各藩の領主はむしろ反対の立場をとってきた、と教えられてきたように思いますが、しかし、実情は、必ずしもそうではなかったということです。

武士が支配する社会で、農工商の子供たちが、識字率世界一と言われるような密度で教育を受ける環境と仕組みを、政策的に作り上げてきたとすれば、これは逆に閉鎖的ではない、見事なオープンな政策と言わざるを得ませんが、実際には、庶民からの要望で、自然発生的に寺の僧や、あるいは職を失った浪人などを活用することで教育が行われてきたというのが、実情でしょう。

必ずしも庶民に有利な社会環境がつくられていたとはいえない中で、何とか自らに良い状況を作り出してきたという歴史は、与えられた状況の中で、しぶとく生き、楽しんでいく、日本人の生き方の特徴を示しています。

寺子屋という機会を利用して、庶民がいわばボトムアップ的に生活に学びを取り入れていったわけですが、その根底には、向上心、好奇心があったはずです。

しかも、農家の子弟は学ぶことで経済的な利益を得るわけではありません。江戸時代から、学ぶことを通して自身を向上させる、そんな指向を持っていたとすれば、日本人はたぶん、世界的にもあまり例がない、特異な存在ではないかと思います。塾やカルチャーセンターが花盛りなのもうなずけます。

生涯教育というのは、1965年にユネスコが提案した新しい概念です。

しかしそれ以前から、日本では伝統的に寺子屋という教育の仕組みがありました。その結果としての庶民の識字率が同時代の欧米と比べても非常に高かった。それがその後の国の発展を可能にした要因ではないかとして、ユネスコなどでも高く評価され、日本のユネスコ協会連盟発祥で、世界識字教育運動の1つとしてユネスコ世界寺子屋運動(World Terakoya Movement)が1989年から続けられています。

(https://www.unesco.or.jp/activities/terakoya/)

最新情報

最新情報