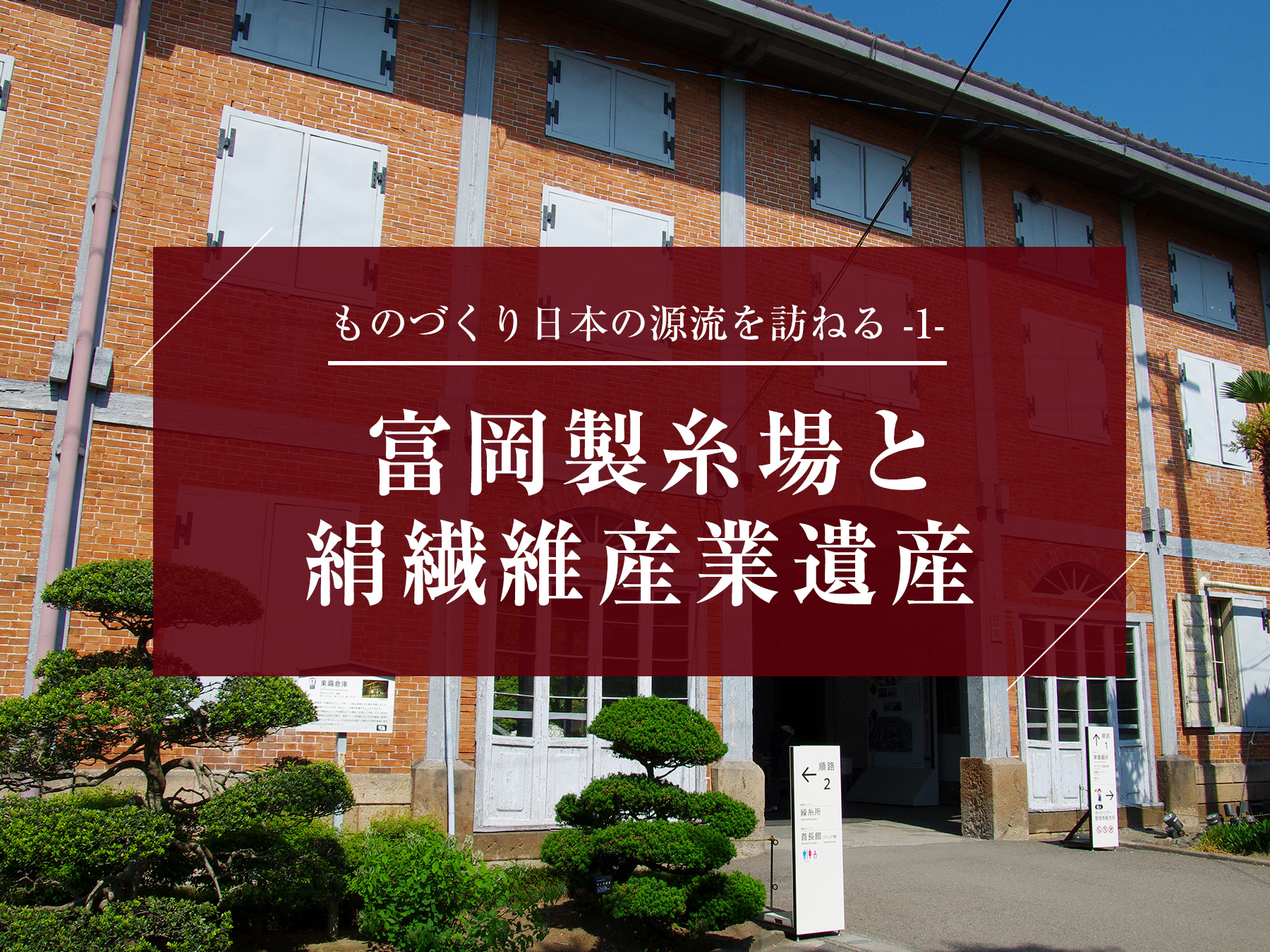

第1章:富岡製糸場――近代化を急いだ日本ものづくりの模範工場

(6)初の近代建築――製糸場のその他の施設

当時建設された施設としては、メインの製糸工場、西・東繭倉庫、赤レンガ塀などのほかにもいくつか貴重な設備が残されていて見学できるようになっている。簡単に紹介しておこう。

- 工女館:ブリューナとともに、日本人工女に器械による繰糸の操作方法を教えるために、フランスから何人かの女性技術者が呼ばれていた。彼女たちを住回せるために用意した館だった。

- 検査人館:完成した生糸を出荷する前に検査する専門家として、フランス人を招き、高品質な生糸を生産するために女工たちへの指導や品質チェックを行わせていた。彼女たち向けの住宅として建設された。コロニアル風の造りになっている。

- 鉄水槽:繰糸用の水を蓄えるために明治8年に作られた鉄製の水槽(直径15m、深さ2.4m)である。南を流れる鏑川の水を吸い上げて使用したので、その水を溜めておいた。当時は、日本に製鉄技術がなかったので、鉄材はフランスなどから輸入した。その素材を横浜製鉄所(船の修復と造船機械を作っていた)で加工し、鉄板を持ち込んで組み立てた。そのために、接合部には、艦船に使われるリベット接合が用いられている。

- 工女宿舎:当時は、東繭倉庫の北側に工女用に宿舎が作られていたが、老朽化したため取り壊されて、いま残っているのは鏑川を前に片倉工業時代に建て替えられたもの。

工女館

検査人館

鉄水槽

工女宿舎(新)

最新情報

最新情報