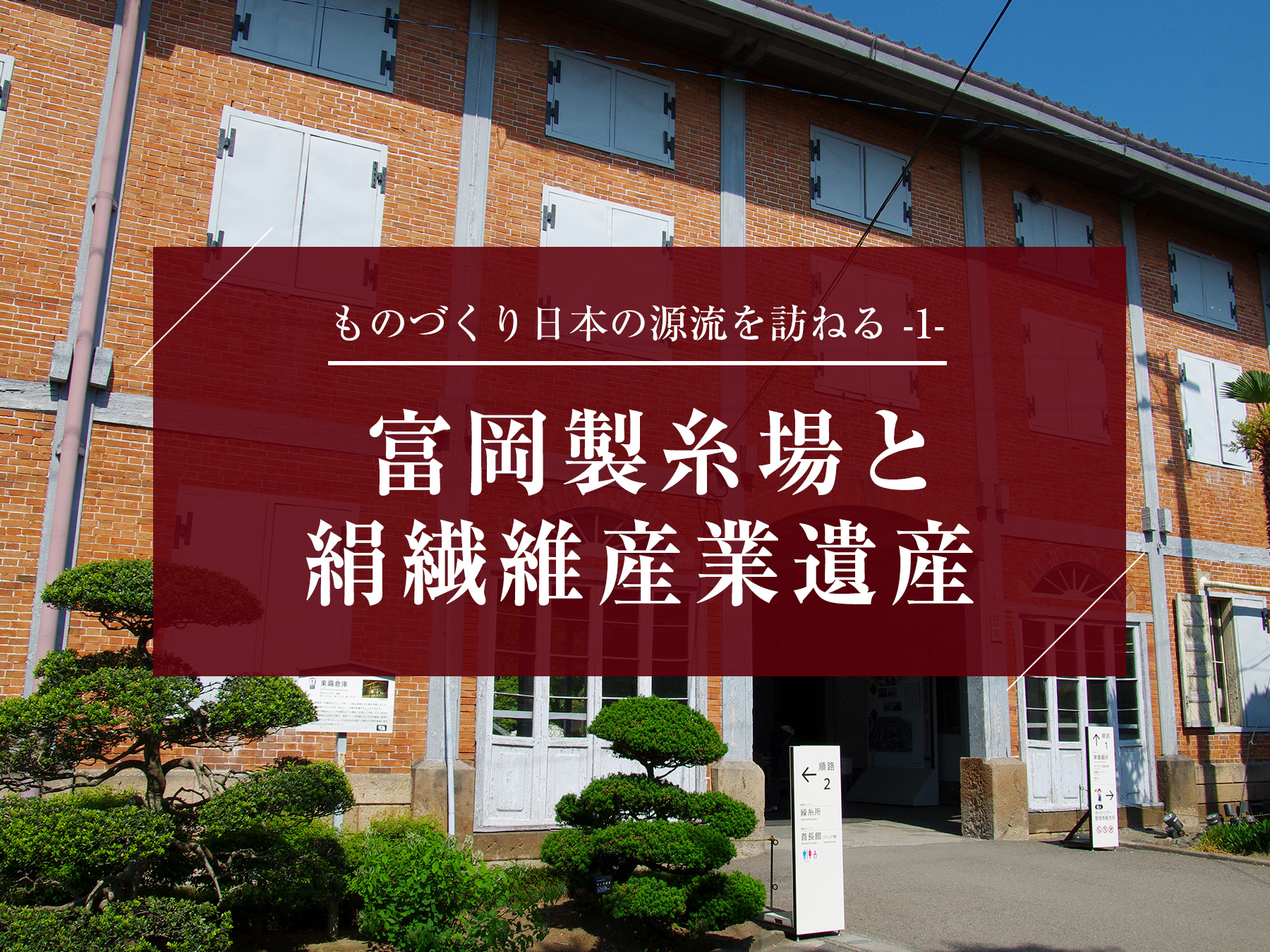

第1章:富岡製糸場――近代化を急いだ日本ものづくりの模範工場

(4)フランス製の輸入器械を横浜からどうやって運んだ?

こう書いてくると、ことは簡単に進められたように思えてくるが、実は大変なことである。私たちの中には、建設資材や設備の輸送は鉄道で、あるいはトラックでという前提があるが、実は、上野から高崎までの線路が開通するのは12年後の1884年(明治17年)のことである。自動車もまだない。フランス輸入の繰糸器械を、どうやってフランスから群馬の片田舎まで運び込んだのか。

江戸から富岡への道は、基本的に中山道を通る。中山道は、熊谷を過ぎた後、深谷-本庄-新町-倉賀野を経て高崎に到達する。ここまで日本橋から105km。高崎から上信電鉄で高崎から富岡まで20km。これをすべて荷駄で運搬するのは大変である。

そこで使用されたのが水運である。もともとは江戸湾に流れ込んでいた荒川-利根川をさかのぼり、支流・烏川を利用して倉賀野、平塚(現・伊勢崎市境平塚)まで運河が切り開かれていた。横浜に入港した荷物は、船からはしけに積み替えて倉賀野まで運ばれ、そこから荷駄にして牛馬の背で富岡まで運ばれた。

江戸と上信越を結んだ倉賀野河岸

倉賀野(高崎市)はいまではあまり名前は聞かれないが、幕末には、中山道と日光例幣使街道の分岐点として、本陣1、脇本陣2、旅籠が六十数軒ある交通の要衝だった。そして何よりも、明治17年に高崎線が開通するまでは、荒川-利根川-烏川水運は江戸と上信越方面を結んで上信越のコメを江戸に運ぶ輸送の大動脈であった。倉賀野は、その際、キーのロケーションにある河岸として舟運搬の一大拠点となっていたのであった。

倉賀野に河岸が作られたのは1561年に、地元民10人ほどが回船業を開始したのが始まりといわれている。利根川水運の最上流地点で、江戸時代には上信越地方の物産を江戸へ運び栄えた。最盛期には、旅籠屋71軒、茶屋9軒、商家34件、造り酒屋2軒があり、倉賀野のにぎやかさは大変なものだったという。

明治17年の高崎線の開通以来、舟運は役割を終え、倉賀野河岸は次第に忘れられていくことになった。かつて河岸があったあたりには、かつての栄華を思わせるものはほとんどない。

製糸場というと、生糸の生産や煉瓦造りの製糸場の建設に目が行きがちだが、それらの前後に不可欠な物資の運搬だけをみても、全国どこでも翌日配達という現代からは考えられない難事業だったことがよくわかる。すべて人出で行うしかなかった時代に、こうした事業を短期間に完成させた、先人の偉大さを改めて知る思いがする。

最新情報

最新情報