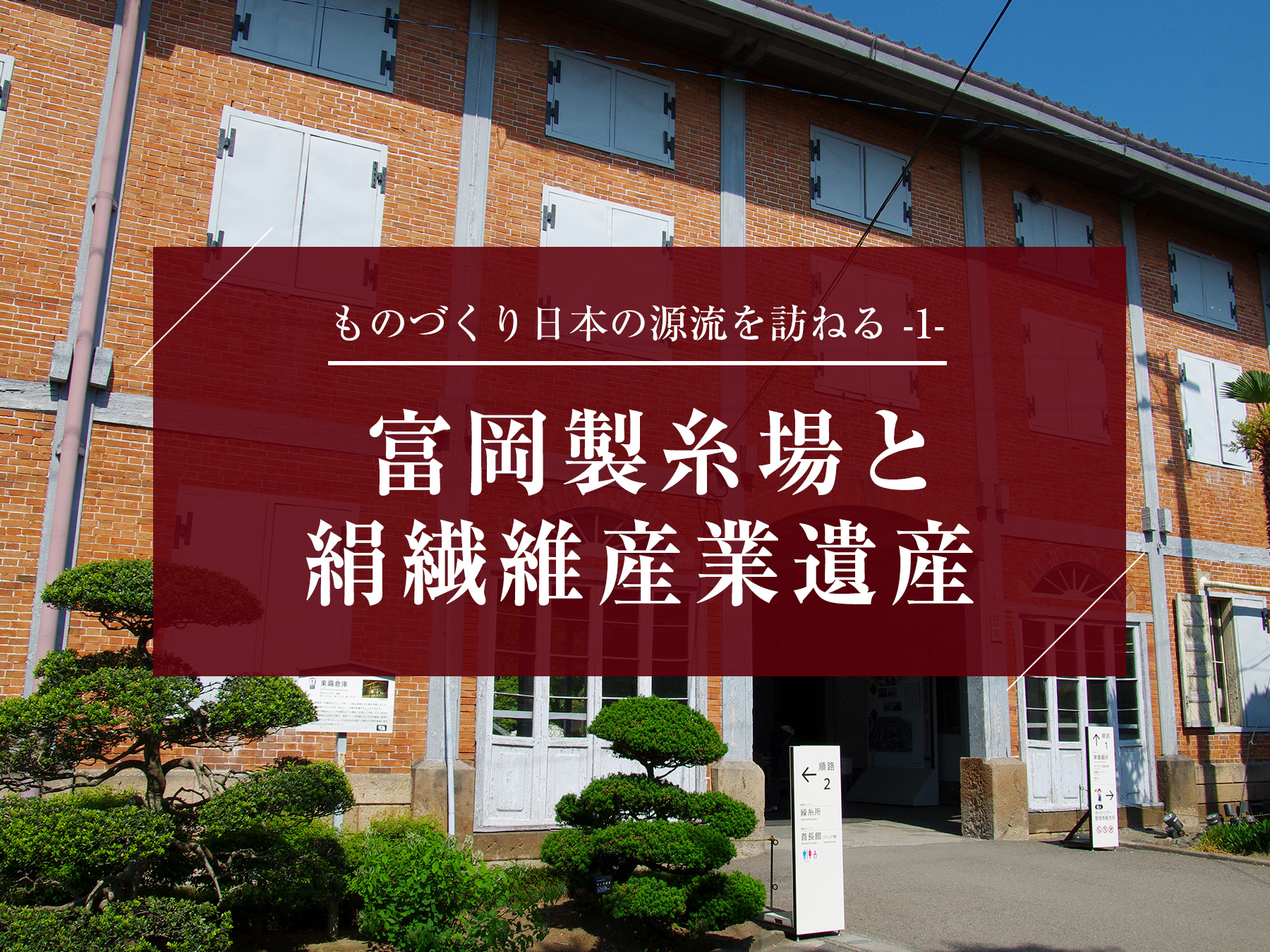

第1章:富岡製糸場――近代化を急いだ日本ものづくりの模範工場

(8)「繰婦勝兵隊」――伝習工女のその後

地元の期待を担って全国から富岡に派遣されてきた女工たちのその後はどうなったのだろうか。松代藩から入場していた和田英ら16名の伝習工女のその後を見てみよう。

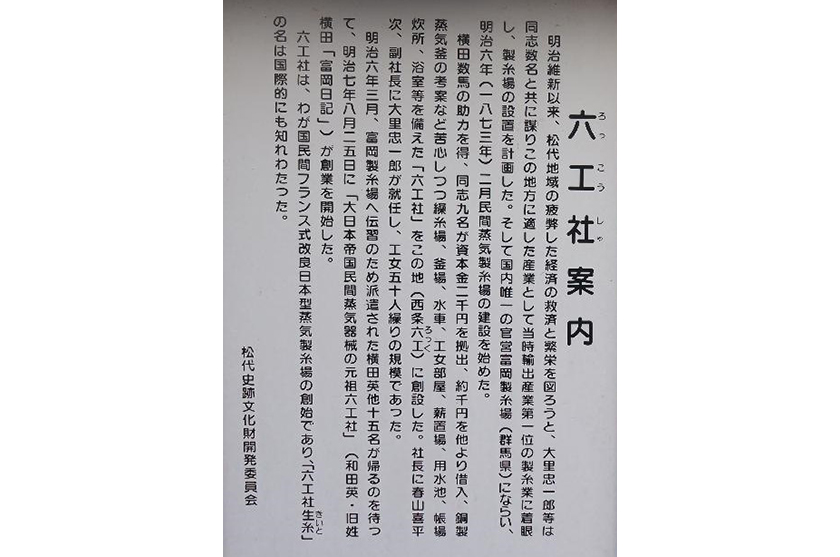

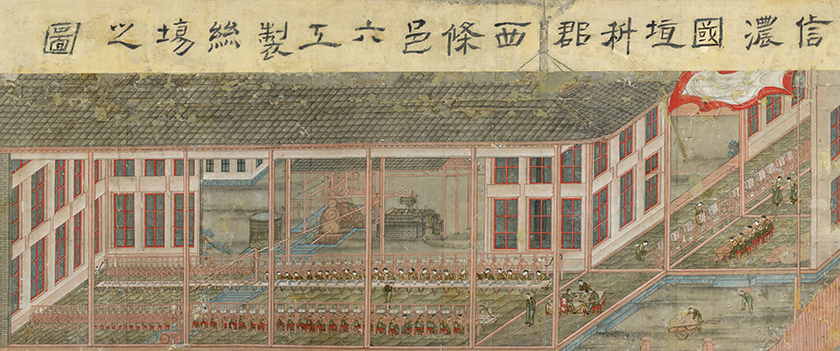

松代では、士族が金を出し合って、明治7年7月西条村に六工社という器械製糸工場を設立した。それを機に、工女たちを富岡から引き取った。富岡を去るに際して、工場長尾高惇忠は、「繰婦勝兵隊」と揮ごうし、持たせている。繰糸工女は外貨獲得に貢献し、働きは兵に勝るという意味であろうか。そんな時代だった。

最後までいた松代藩から派遣されていた14名の工女は、3人の迎えとともに北国街道をたどり、最終日は矢代宿の本陣で湯を沸かして入浴し、付添いとともに17台の人力車を連ねて松代に入った。

17台の人力車を連ねたのは前代未聞の一大デレゲーション、松代だけでは人力車は集まらず坂城、矢代からも集めたという。それだけ鳴り物入りの帰郷だった。今でいえば、オリンピックの凱旋パレードか。

松代で高く評価された富岡直伝の技

六工社も、器械繰糸機で事業化するため、数人の男子を3,4か月富岡製糸場に送って蒸気機関などを学ばせている。とはいえ資金量は政府とは雲泥の差である。器械繰糸機といいながら、鉄の部分を木造で製作するなど、苦心惨憺してなんとか設置した。

ただ、使う繭は、地場で集めるしかなく、富岡製糸場では屑として外していたような、色の悪い、質の低いものが多いために切れやすいなどの弊害があった。それでも何とか製糸しても、工女たちは、それでも富岡直伝の繰糸技術を駆使して何とか糸を繰ったが、富岡で作るような純白とはいかない。

しかしそれを、横浜に持ち込んで外国商人に見せると驚くほどの高値で売れた。他の商人が持参した純白の生糸は購入を控えても、六工舎の黒ずんだ生糸はいくらでも買うといい、しかも買値はほぼ同じ。六工舎の器械製糸による生糸の評価の高さは、なみいる生糸商人達を驚かせた。

これで富岡直伝の繰糸技術の評価が一気に上がり、以後、六工舎の西条生糸が高い評価をうけるようになった。

富岡製糸場で学んだ伝習工女たちは、器械製糸技術を故郷に持ち帰って民間の技術として受け継いだ。その後、富岡製糸場は民間に払い下がられるが、伝習工女たちの技術が、明治、大正時代を通じて日本の殖産興業・富国強兵を支えてきたといっていい。

最新情報

最新情報