第1章:富岡製糸場――近代化を急いだ日本ものづくりの模範工場

(2)世界でも最大規模の製糸工場

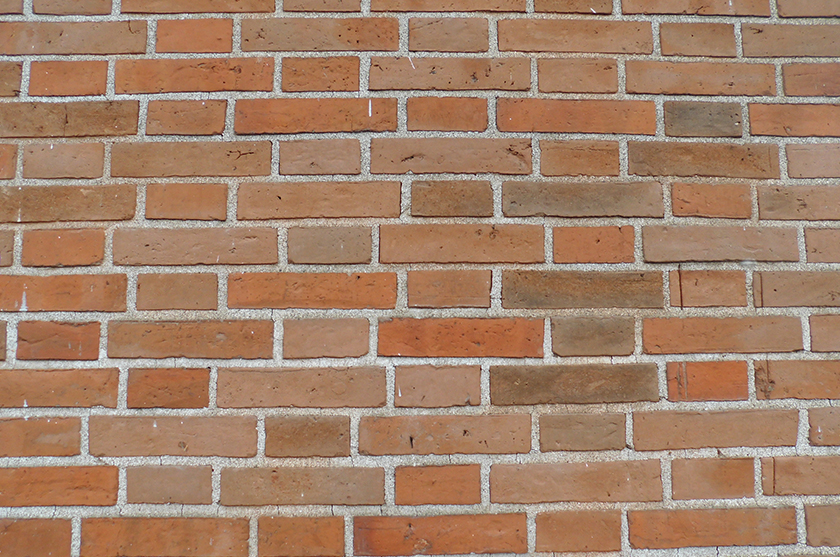

構造は、木で骨組みを作りその間に煉瓦を積んだ木骨煉瓦造り。煉瓦の長い面と短い面を交互につなげたフランス積みと呼ばれる積み方が採用されている(CIMG0579.jpg)。1870年(明治3年)秋に工場建設が計画され、1972年(明治5年)7月に工場が完成。工期は2年弱、横須賀製鉄所を設計したフランス人のオーギュスト・バスチャンがわずか50日で描き上げたという。

設備はフランスから特注で輸入。煉瓦も、作ったことがない瓦職人を深谷から集めて試作から、という状況の中で、東西の倉庫合わせて450立方メートルの、繭の貯蔵倉庫、蒸気窯6座を擁した蒸気窯所、鉄製の繰糸器械300台を備えた繰糸工場、女工用の宿舎、鉄水槽など、当時でも世界最大規模の製糸工場である(煉瓦造りのてんまつは「(4)富岡製糸場の赤煉瓦――煉瓦造りに見るものづくり強国職人の底力」を参照されたい)。

フランスから器械を輸送するのも、1969年11月に完成したばかりのスエズ運河を経由しても、ヨーロッパ→日本は3か月もかかる。そんな時代に、わずか2年間で作るそのスピードは、いま考えても驚異的だ。なぜそんなに急いだのか。実は急がざるを得ない理由があったのである。

東繭倉庫、西繭倉庫。正門を入ると、正面にあるのが、東繭倉庫である。赤煉瓦造りで高さ14.8メートル、幅12.3長さ104.4メートル、当時としては破天荒な大きさである。全体を見るには、首を左右に振らなければならない。まずはその大きさをじっくりと実感していただくのがいいと思う。

工女としてここで働いた信州松代藩の家老の娘・和田英は、到着して工場を始めて目の当たりにしたときの印象を次のように記している。

「富岡製糸場の御門前に参りました時は、実に夢かと思い舛程驚きました。生れまして煉瓦造りの建物など、まれに、にしき絵位で見る斗り、それを自前に見舛る事で有舛から、無理もなき事かと存舛。」(富岡日記・上毛新聞社)。初めて見る煉瓦造りの大きな建物に度肝を抜かれた当時の人々の様子が分かる。

倉庫入口の正面アーチ上部に「明治五年」のキーストーン(0561-3)がある。この煉瓦のアーチを支えるために、左右の柱にわざわざ添柱が付けられているのは、このアーチが後からつけられたものだからだろうか(7283-2)

東繭倉庫内部 東繭倉庫は、1階が事務所、2階が繭倉庫として使用されていた。現在、1階は公開され、当時の様子を紹介する資料が展示されている。この巨大さは、西繭倉庫とともに、当初は5-10月とされていた養蚕期に繭を集めて、年間を通じて製糸事業を展開するために必要だったとされている。

西繭倉庫のベランダから繰糸工場を見る

最新情報

最新情報